「無駄を省け!」「最短距離で成果を出せ!」「スピードアップ!」──働く現場では、日々、効率化の号令が響いています。

時間、体力、資金といったリソースが限られている以上、それらをどう効率的に活用するかという視点が重要であることに、疑いの余地はありません。

しかし、効率至上主義を推し進めたことで、私たちはまるで、ベルトコンベアに乗せられた機械の部品のように、感情を押し殺し、ただ前進することを求められる状況に陥ってはいないでしょうか。

VUCAと呼ばれる不確実な時代。生成AIの普及により、「人間らしさ」とは何かが改めて問われている今、効率化という単一のモノサシだけで、人の可能性を測ることはできません。

そこで今回の記事では、効率至上主義の落とし穴を見つめ直し、組織における「対話」の価値を問い直していきます。

対話とは何か?──単なる会話ではない「関係構築の営み」

まず立ち止まって考えたいのは、「そもそも対話とは何か?」という問いです。

対話とは、ただ話すことではありません。また意見をぶつけ合う議論でも、事実の伝達や状況報告でもありません。

対話とは、互いに耳を傾け、理解し合おうとする“関係構築の営み”を指します。

つまり、「私はこう思う」だけでなく、「あなたはどう感じる?」「私はそれをどう受け止める(内省)」といった相互作用を通じて、新たな意味を共につくっていくプロセスなのです。

したがって、組織における対話は、単なる情報把握の手段ではなく、人と人とのあいだに“温度”や“感情”を生み出す営みです。

それによって、信頼関係が構築され、新たな未来を創造する兆しが開かれていきます。

効率至上主義の落とし穴──創造性と関係性の喪失

効率化そのものは「悪」ではありません。

しかし、それを絶対視したとき、組織は次第に人間性を失い、本来の力を発揮できなくなっていきます。

経営学者ピーター・ドラッカーは「企業の目的は顧客の”創造”である」と述べました。

ところが、「売上や利益を上げること」を最大の目的として設定した瞬間、効率至上主義に陥っていきます。

ある方が「今は業務効率を優先するあまり、創造のゆとりがない」と嘆いていました。

本来、創造性は“遊び”や“余白”といった、一見「無駄」に思える時間の中に宿るものです。

効率化を進めて余白を切り捨てていけば、結果として創造性が生まれなくなり、かえって余裕がなくなる──そんな逆説的な状況に陥ってはいないでしょうか。

人間性を失った組織は崩れていく

人間は機械ではありません。日々の体調も感情も揺れ動く、生きた存在です。

それにもかかわらず、成果とスピードだけを重視する組織では、人が機械のように扱われ、関係性そのものへの関心が弱くなっていきます。

その結果、以下のようなリスクが生じます。

①柔軟性の欠如

不透明な時代、私たちはコロナや震災などの危機を経て、マニュアルでは想定できない事態には、柔軟な話し合いによってしか対応できないということを学びました。

にもかかわらず、人間を「目的に沿って効率的に動かす対象」と見なす発想では、こうした柔軟性は失われてしまいます。

②倫理観の崩壊

短期的な成果ばかりを追い求めると、社会的責任や倫理的視点が軽視されていきます。

自己都合だけを優先すれば、格差は拡大し、多様性──特に弱者の視点──が排除されていきます。

その結果、組織や社会全体のバランスが崩れ、負のスパイラルに陥っていきます。

③関係性の希薄化と閉塞感の蔓延

現代社会のメンタルヘルス問題は、本来大切にすべき「人間関係」が軽視されてきた結果かもしれません。

飲み会や雑談などが“非効率”とされ、関係づくりの機会が減る中で、私たちは「つながりたいのに、つながれない。それならいっそ、つながらないほうが楽でいい」という矛盾を抱えがちです。

なぜ組織で対話ができないのか?

対話とは、信頼関係を結び直し、新たな未来を共に創るための行為です。

しかし、働く現場ではよくこう言われます。「対話の大切さはわかるけれど、その時間が取れない」。

その結果、忙しくなればなるほど、業務中心の表面的な関係になりがちです。

けれども、豊かな対話の時間こそが、信頼関係を深め、持続的なパフォーマンスや創造性を支える基盤になります。

「対話による関係構築は、効率化と同じくらい重要である」

「社会的つながりは、精神的健康の礎である」

「孤独は、身体的健康リスクと同程度に危険である」

こうした認識が広まらなければ、組織の中で静かに疲弊が増幅していくことを止められません。

対話のない組織では、人々が孤立し、やがて「声」を失っていきます。

毎日タスクをこなすだけ。質問しても『とにかくやれ』と言われる。まるでロボットになった気分のままで、果たして生産性の高い仕事を続けられるでしょうか。

対話がなければ、小さな不調や悩みは見過ごされ、やがて大きな問題へとつながっていきます。

あるいは、声をあげる前に諦めが生まれ、当該社員は静かにその場を去っていくことになります。

あえて非効率な対話をする意義

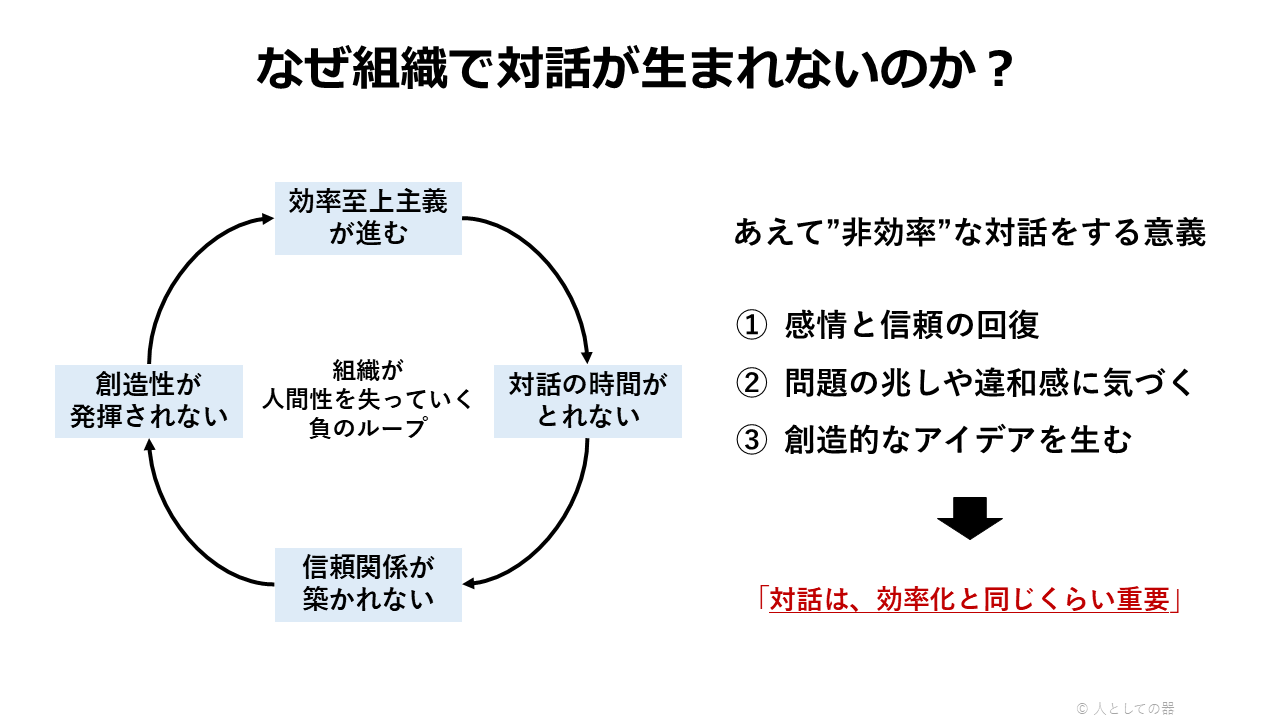

ここまで、効率至上主義が進む→対話の時間が取れない→信頼関係が築かれない→創造性が発揮されない→さらに効率至上主義が進む・・・という負のループを述べてきました。

では、“あえて非効率な対話の場”をつくることが、なぜ負のループを断ち切るのでしょうか?

その理由は、大きく3つあります。

①感情と信頼が回復するから

対話には、ただの情報交換ではなく「人と人との温もり」を取り戻す力があります。

最近の出来事や悩みといった他愛ないやりとりの中で、眠っていた感情が動き、関係性が深まっていきます。

信頼が生まれると、人は安心して本音を語れるようになり、意見交換の質も高まります。

②問題の兆しや違和感に気づけるから

「わざわざ話すまでもない、ちょっとしたことなんだけど・・・」といった中身のない雑談や、無目的に思える対話の中には、言語化されていない違和感や小さな変化のサインが隠れています。

効率重視の会議や報告ラインでは拾いきれない微細な「揺らぎ」は、こうした対話の中でこそ気づくものです。

それにより、課題を早期に把握し、柔軟に対応できる土壌が育まれます。

③創造的なアイデアが生まれるから

創造性は、余白とゆらぎの中からしか生まれません。

何気ない会話や、ふと思いついたアイデアを受け止め合える場で、既存の枠組みに縛られない自由な発想がひらめます。

そこから、組織に新しい風を吹き込むような、価値ある変化やコラボレーションが生まれるのです。

“対話”は負のループを断ち切り、「信頼 → 安心 → 本音 → 創造性 → 協働」へと、血の通った組織の流れを再構築してくれます。

その最初の一歩は、“あえて”非効率な時間をつくる勇気に他なりません。

まとめ

実際の対話では、「価値ある発言をしなければ」「結論を出さねば」と焦る気持ちが働きがちです。

でも、対話の本質は“答えのない問いに、モヤモヤしたまま向き合う”プロセスにこそあります。

それゆえに、対話は一見「非効率」で「無駄」に見えますが、その“無駄”の中にこそ、信頼や創造性の種が眠っています。

組織とは、人と人が織りなす関係性の集合体です。

その組織において、私たちは、一緒に働く仲間のことを、どれだけ深く知っているでしょうか?

仲間の夢やビジョン、嬉しくてたまらない瞬間、過去の傷や、誰にも言えない悩み──もしそれらを何も知らないとしたら、そこにはまだ“つながる余地”が残されています。

その関係性が豊かになってこそ、人や組織に眠っていた無限の可能性を解き放たれるのかもしれません。