不透明な現代社会において、多くの個人が疲弊して息苦しさを感じ、多くの組織が停滞や閉塞感に直面しています。

個人の成長が組織の成長に繋がらず、組織の身を切る改革は個人の不安や分断を招く――こうしたジレンマはなぜ起こるのでしょうか。

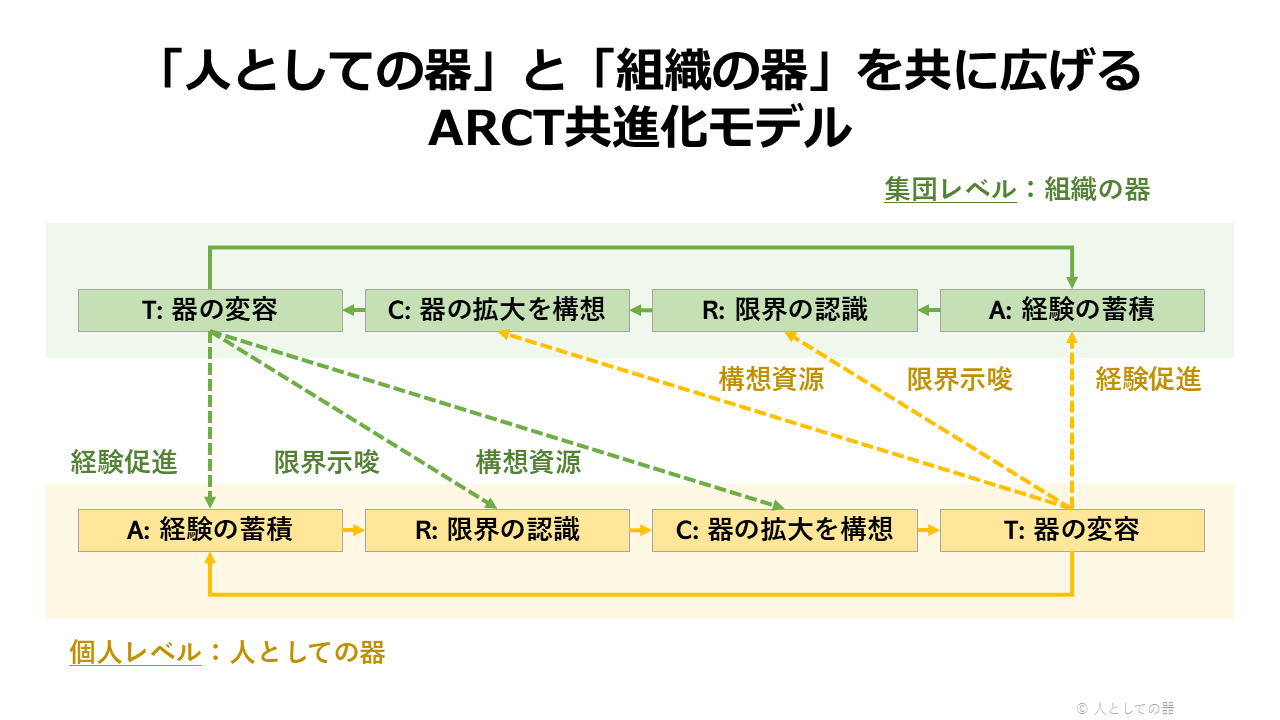

本記事では、この課題の背景にある「人としての器(個人レベル)」と「組織の器(集団レベル)」の相互作用のメカニズムを紐解き、両者が共に進化する「ARCT共進化モデル」を提示します。

このモデルのポイントは、私たちが目を背けがちな「限界の認識」「ネガティブな感情」「集団の対立」といった反応こそが、実は個人と組織の器を広げる契機になる、という逆説的な視点にあります。

個人レベルの成長プロセス――「人としての器」のARCTモデル

まず、個人レベルの成長プロセスである「ARCTモデル」について説明します。

このモデルは、私たちのインタビュー調査に基づいて確立したモデルで、人としての器が成長する過程を「蓄積→認識→構想→変容」という4つのフェーズで捉えたものです(以前の記事もご参照ください)。

①蓄積(Accumulation):変化の影響を取り込む

第一のフェーズは、変化の影響を経験として蓄積することです。

ここには仕事の異動や昇進といった明確な変化だけでなく、人間関係での衝突や周囲との不調和といったネガティブな経験、あるいは目標達成や感謝されるといったポジティブな経験も含まれます。

ここで重要なのは、目の前の変化を嫌うのではなく、それを自分にとっての貴重な経験として積極的に取り入れることです。

②認識(Recognition):器の限界に直面する

第二のフェーズは、器の限界を認識することです。

蓄積された変化の影響が現在の自分の器(価値観やスタンス)の許容量を超えるとき、「今までのやり方では通用しない」というネガティブな体験として限界を認識します。

ここでは必ずしも明確な転機を伴っている必要はなく、自分の行動への後悔や自己批判といった内省的な認識が重要になります。

たとえば、部下を叱責した後に「もっと違う伝え方があったのではないか」と悩んだり、重要な局面で自分の判断に自信が持てなかったりする瞬間が挙げられます。

このように、現状の器の限界に至ったことで見えてきた自分自身の”揺らぎ”と真摯に向き合うことが、新たな器づくりを進めるうえでのきっかけになります。

③構想(Conception):ありたい姿を描く

第三のフェーズは、器の拡大を構想することです。

認識した限界を踏まえて、「どのような自分でありたいか」という意志を明確化していきます。

これには2つの側面があります。

一つは「他者受容」「他者を頼る」といった他者との向き合い方で、もう一つは「自己受容」「自律心」といった自己のあり方に関する見つめ直しです。

この両方の視点をうまく共存させながら「ありたい姿」を構想することが大切になります。

④変容(Transformation):意識・行動を変える

最後のフェーズは、構想した「ありたい姿」に向けて、実際に意識・行動を変化させていくことです。

例えば、他者への関心を深める、謙虚に相手の話を聴くなど、自己変容に向けて一歩を踏み出していくことが挙げられます。

この変容の実践は、自らの意志に基づいて新しい行動パターンを選択し実行するため、自分らしさの発揮に向けた「主体的行動」と呼べます。

実際には、多くの場面で構想通りには進まないため、様々な試行錯誤を伴いますが、この「変容」の実践こそが新しい器づくりの一歩となります。

そして、そこから、また新たな経験の「蓄積」へと繋がり、次のARCTサイクルが回り始めていきます。

組織レベルの成長プロセス――「組織の器」のARCTモデル

個人の成長は、個人の中で自己完結的に起こるわけではありません。

それは常に組織という環境・文脈の中で展開され、「組織の器」の影響を大きく受けることになりす。

ここで言う「組織の器」とは、「多様な個性を持つ人々を受け入れる組織のあり方」であり、主には組織風土を指しています(以前の記事もご参照ください)。

ただし、この組織風土は、以下の二重構造で理解できます。

- 【システム・構造】・・・人事システム、組織体制、慣行的な仕事の進め方、トップの価値観が反映されたルールなど、目に見える仕組みを指します。

- 【総体的風土】・・・システム・構造が影響し合い形成される、目には見えない、集団の心理として構成される価値観(例:「オープンさを重視する」「挑戦を奨励する」など)を指します。

そして、「組織の器」も個人と同様にARCTサイクルを通じて変容していきます。

- ① 蓄積(A):既存の「システム・構造」の運用によって形成される「総体的風土」の構築プロセスを指し、この段階が組織の現在地に当たります。

- ② 認識(R):ネガティブな感情・行動(不信感、不本意離職など)の発露や、集団の「振る舞いの対立・分断」が顕在化し、「既存のシステム・構造では限界だ」と認識する段階です。

- ③ 構想(C):限界を克服するため、経営層や人事部や管理職が「システム・構造の変容」を意思決定し、新たな体制、仕組み、施策を構想する段階です。

- ④ 変容(T):構想された新たな「システム・構造」を導入する段階です。この変容を通じて作られた新たな「組織の器」の運用が、次の新たな経験を「蓄積」する土台となります。

個人と組織の共進化のメカニズム

個人のARCTと組織のARCTは独立して動いているのではなく、相互作用しながら「共進化」します。

特に重要なのが、一方のレベルの「変容(T)」が、もう一方のレベルのサイクル全体(A, R, C)を刺激するというメカニズムです。

●個人の「変容(T)」が組織のARCを動かす

個人の器の「変容(T)」、すなわち自らの意志に基づいた「主体的行動」は、組織の器に大きな影響をもたらします。

- 【組織の経験(A)の促進】・・・個人の変容行動が、既存の仕組みや慣行に合致するとき、組織の仕組みは効果・成果を生み、組織風土はその純度を高めていくことになります。

- 【組織の限界(R)の示唆】・・・個人の変容行動が、組織の既存の仕組みや慣行に対して「それで本当に良いのか?」「何か課題があるのではないか?」という問いを投げかけるとき、組織の制度やルールの不備(例:優秀な人材の離職)などの限界を浮き彫りにします。

- 【組織の構想(C)の資源】・・・個人の変容行動に伴う成功・失敗事例の共有、個人の実感に基づく意志や組織に対する要望の表明は、組織が「どのように仕組み(器)を変えるか」を構想する際の貴重な「生きた資源」として組織に提供されます。

●組織の「変容(T)」が個人ARCを動かす

組織の「変容(T)」、すなわち新たな「システム・構造」の導入は、個人の器にも大きな影響をもたらします。

- 【個人の経験(A)の促進】・・・組織の変革の方向性が、個人の主体的行動と合致するとき、個人に対してポジティブな感情(充実感など)を与え、「慣習的行動」を促します。これは個人の「蓄積(A)」の強化と言い表せられます。

- 【個人の限界(R)の示唆】・・・組織の変革の結果が、個人に対してネガティブな感情(ストレス、不安)を与えるなど抑制的に作用することがあります。しかし、この「抑制」こそが個人の「限界の認識(R)」を促すきっかけとなります。

- 【個人の構想(C)の資源】・・・多様な個人のニーズを踏まえて作られた「組織の器」は、個人が「どのように自らの器を変えていくか」を構想する際のサポート資源を提供します。この資源には、情緒的なサポート(励ましや共感など)や道具的なサポート(必要な物や機会の提供、アドバイスなど)が含まれます。多様な価値観の個人を受け入れられるほどの「組織の器」が形成されていれば、このサポート資源の提供は有効に機能します。

好循環を妨げる「慢性疾患」の罠

ただし、上述した「共進化」には、好循環するケースと悪循環するケースが存在します。

望ましいケースは、個人が組織の「抑制」を「限界の認識(R)」のチャンスと捉えて器を広げ、その個人の「変容(T)」の実践が今度は組織の「限界の認識(R)」を促し、組織のほうも個人の主体的行動を踏まえて器を広げていくことになる、という好循環です。

しかし、多くの現実の場面では、組織が個人に対して抑制的な関わりをすると、個人はそれに迎合したり我慢したりして、「限界を認識して構想」するための契機にできない状況に陥ります。

一方で、組織のほうも、多様な個人の主体的な行動を十分に活かしきれず、「組織の器」を広げるきっかけに結び付けられないという状況に陥りがちです。

すると、組織の器が広がらないため、個人のほうも「構想」に必要なサポート資源を十分に得られず、ますます個人が自分の中で閉じていってしまうという悪循環にはまります。

この悪循環は、個人と組織が「限定合理的な状況」――すなわち、限られた情報と視野の中で、それぞれが合理的に見える選択をしてしまう状況――で共謀してしまった、いわば慢性疾患のようなものです。

個人は「この組織で変容的な行動を試みても無意味だ。出る杭になるだけだ」と過去の経験から学習し、「あきらめる」「組織に対して自分の限界を提示しない」「現状維持を志向する」という(その個人にとっては)合理的な選択をし、これにより、自らARCTサイクルを止めてしまいます。

一方、組織にとっては、個人からの「ユニークな個性の発揮」や、それに伴って組織に向けられる「ネガティブな反応(限界の示唆)」というシグナルが停止するため、組織は「問題は起きていない」と合理的に判断し、現状のシステム・構造を維持する判断を下し、変革の必要性を認識できなくなってしまいます。

この「あきらめ」と「現状維持」が噛み合った結果、急性疾患のような激痛はないものの、組織内には徐々に閉塞感が蔓延していきます。

しかし、身体の慢性疾患と同じように、症状は着実に進行し、気づいたときには個人も組織も成長のエンジンを完全に失って、もはやなす術がない、という状況に陥ってしまいかねません。

したがって、この状態から、どうにか抜け出すためには、個人か組織のどちらか(あるいは両方)が勇気を持ってARCTサイクルを再起動させていく必要があります。

まとめ:ネガティブな状況こそ成長の出発点

ARCT共進化モデルが示すのは、個人と組織が互いにフィードバックを与え合い、時には「対立・分断」や「ネガティブな感情」さえもエネルギー源とすることで器を広げ続けていくプロセスです。

このモデルからは、二つの実践的な示唆が得られます。

- 【個人への示唆】・・・ネガティブな感情や「限界の認識(R)」を、単なる我慢や迎合で終わらせないことが重要です。

それは「構想(C)」「変容(T)」するための最も重要なサインです。

一人ひとりの勇気をもって変容を志向する行動が、組織という器を変えるきっかけになります。

- 【組織(経営・人事・管理職)への示唆】・・・組織に蔓延するネガティブな反応や対立を、「蓋をするべき問題」として処理しないことが重要です。

現状の安定を攪乱するような不満の表出こそが、既存のシステム・構造の限界を示し、組織の「認識(R)」「構想(C)」につなげていく重要なきっかけとなります。

そして、個人の主体的行動を抑制せず、むしろ、それを組織変革の資源として活かすような仕組みを構築する姿勢が、組織には求められます。

私たちは何歳になっても、そして、どのような組織であっても、新しい器を作り続けることができます。

ポジティブな状況もネガティブな状況も大切な経験であり、人生を通じて素晴らしい器をつくるプロセスを、そして組織の仲間と一緒に器を作る協働のプロセスを、ともに歩んでいきましょう。

………………………………………………………………………

本記事を読んでのご意見・ご感想がありましたら、ぜひお問合せフォームからお送りください。

また、パートナー協力の依頼やご相談についても随時お受けしていますので、お気軽に、ご連絡いただけますと幸いです。