ソーシャルメディアや生成AIの台頭により、私たちは、かつてない情報過多の時代に生きています。

しかし、これほどまでに情報が増えているにもかかわらず、本当に「知」が深まり、本質的な課題解決へとつながっているでしょうか?

むしろ、情報量の増加と比例するかのように、社会の分断は深まり、根源的な問題への理解は一層困難になっているようにすら見えます。

歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは、「情報は必ずしも真実ではない」と警鐘を鳴らします。

真実は複雑で検証に多大な時間と労力を要する一方、安価なフィクションは心地よい物語に加工されて拡散しやすいという特徴があります。

そのため、「複雑な真実の中身」ではなく、「誰が言ったか」という権威主義的傾向が蔓延し、単純化された成功法則や心地よい物語などのフィクションが、まるで真実かのように広まっていきます。

フィクションが暴走すれば、思考の単純化とともに社会構造の硬直化が進み、人々は格差とともに対立を深めて、最終的には自滅の道を辿ることになるかもしれません。

それではなぜ知が深まらず、フィクションばかりが広まってしまうのでしょうか?

この問題の根源には、知を創造し、広め、実践する担い手たちの間に生じている深刻な「分断」があると考えます。

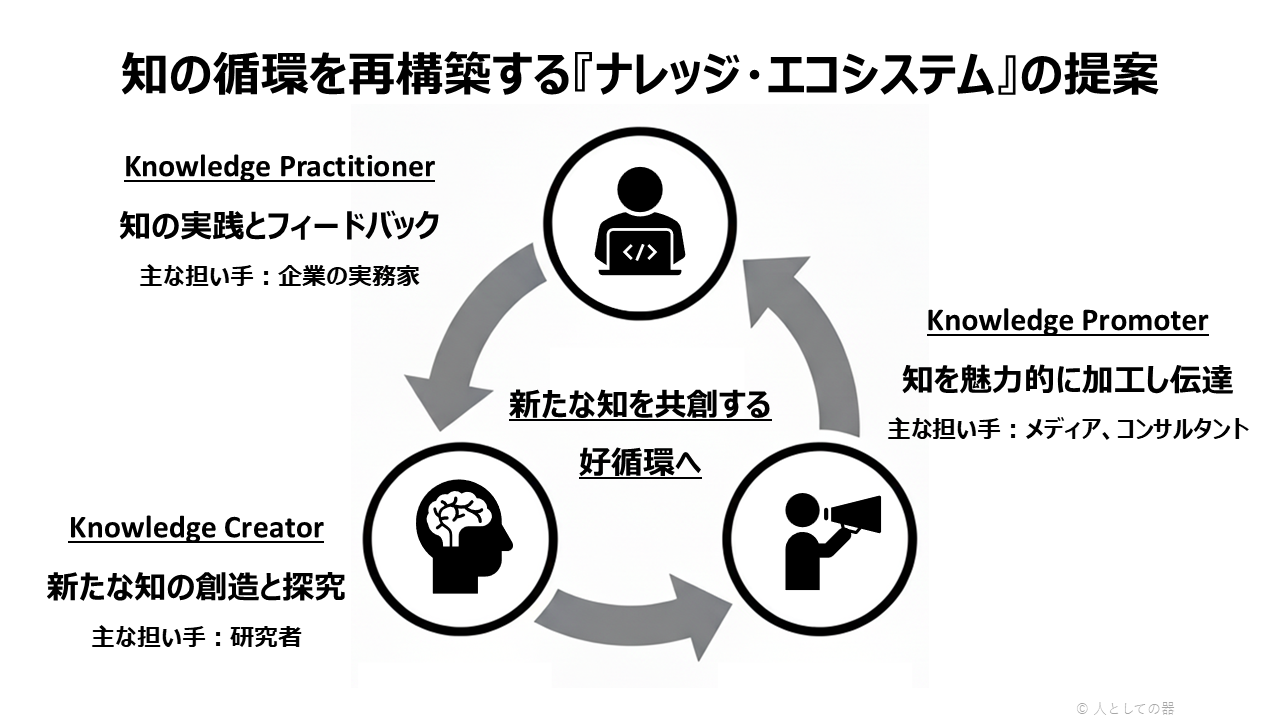

そこで、今回の記事では、この分断を解消し、知の循環を再構築するためのフレームワークとして、「ナレッジ・エコシステム」を提案します。

(※本記事で扱う「知」の循環と分断の問題は、主に社会科学、およびビジネス領域の知識を念頭に置いて議論を進めます)

ナレッジ・エコシステムの構造

知の担い手たちが有機的に連携し、知識が生命の循環のように巡る「ナレッジ・エコシステム」――このモデルには、以下の3つの主要な役割があります。

- ナレッジクリエイター(Knowledge Creator)

新たな知を生み出し、真実の複雑さと向き合う探究者です。

現実の課題や、それに伴う具体的な問いをインプットとし、深い考察を通じて、新たな知を創出します。

主として、研究者がこの役割を担っています。

- ナレッジプロモーター(Knowledge Promoter)

創造された知識を、多様な人々に「届ける」推進者です。

クリエイターからの知識をインプットとし、それを魅力的な表現に加工し、実践者(プラクティショナー)へとパスします。

このとき、知の伝達に誤解を生じさせない倫理観とともに、知識の本質を保持するという重い責任を負います。

主として、メディアやコンサルタントがこの役割を担っています。

- ナレッジプラクティショナー(Knowledge Practitioner)

プロモーターによって広められた知識を能動的に学び、現実世界で実践する実行者です。

実践を通じて得た「生きた課題感」や「新たな問い」を、再びクリエイターへのフィードバックとして還元し、知識の循環を支えます。

主として、企業の実務家がこの役割を担います。

これら3つの役割は固定的なものではなく、個人や組織の状況に応じて複数の役割を担うことも可能ですし、むしろ役割を超えていくことが推奨されます。

例えば、クリエイターが実務に入り込んだり、プロモーターのような表現力を身につけることも大切です。

また、プロモーターやプラクティショナーが、クリエーターのような研究の手続きを深めていくことも望ましいでしょう。

重要なのは、各役割の専門性を理解しつつ、他の役割領域にも関心と理解を広げることです。

そして、この「役割横断的な視野」こそが、知の分断を解消し、エコシステム全体の活性化をもたらします。

分断された知の担い手たち

現在、ナレッジ・エコシステムが健全に機能しなくなっているのは、各担い手の間で深刻な分断が生じているからと考えられます。

この分断によって、情報と真実が乖離し、虚構(フィクション)の蔓延が加速し、社会全体の包摂力を縮小させる元凶となっています。

1.ナレッジクリエイターの孤立

- インプットの課題:象牙の塔に閉じこもり、「机上の空論」化する

- アウトプットの課題:深遠な真実が一般に伝わらず、本来の探究から離れる

クリエイターの代表であるアカデミアの研究者は、実践者からのフィードバックが得られないことで、現実との接点を失い、「象牙の塔」に閉じこもりがちです。

例えば、論文数やインパクトファクターといった研究業績を最優先するあまり、教育や社会に対する研究成果の還元を軽視するケースが見受けられます。

その結果、研究者の自己満足的な目的に閉じていき、研究が「机上の空論」へと陥るリスクを抱えています。

一方、アウトプットの面では、深遠なる知識が一般社会に「伝わらない」という壁に直面します。

心血を注いだ研究も、一般に対してはなかなか理解されない徒労感や、誤解されることへの葛藤を抱えるケースが多々あります。

その結果、より権威ある論文に掲載されないと世の中には伝わらないと考えて、さらなる権威に飲み込まれていくこともあるでしょう。

逆に、より実務に近づこうという思いから実務家教員のようなポジションを求めていくケースもあります。

しかし、現場の課題解決を目的とした実践的な調査・分析に傾倒すればするほど、独創性と妥当性を欠いた表面的な解決策の提案に流れてゆき、本来クリエーターが担うべき新たな知の探究や創造から離れてしまうことになりかねません。

2.ナレッジプロモーターの曲解

- インプットの課題:伝わりやすさを追求するがゆえに拡大解釈や単純解釈をする

- アウトプットの課題:知識の本質を歪めた物語化によって誤解を生じさせる

プロモーターは「わかりやすさ」や「トレンドへの適応」を追求するあまり、クリエイターが生み出した複雑な概念を意図せずとも単純化し、「キラキラワード」へと変質させてしまう危険をはらんでいます。

例えば、マズローの欲求5段階説は、厳密な科学的実証研究ではなく臨床的観察に基づく概念モデルでした。

しかし、普及の過程で、プロモーターは複雑な欲求の多様性を無視し、「一段階ずつ順に満たされるピラミッド型の法則」へと単純化しました。

その結果、学術的厳密性を欠いたまま、「普遍的なモチベーション理論」という心地よいフィクションとして広く定着することになりました。

一方で、本当に段階の順番に満たされていくのか、ピラミッドの頂点にある「自己実現欲求」は本当に理想的なのか、そのあり方は文化によって異なる可能性はないか、といった批判的な疑問を投げかけることは(少なくとも実務の現場では)置き去りにされています。

プロモーターは、こうした情報の物語化の持つ「もろ刃の剣」としての側面を自覚し、安易な単純化に抗う倫理と責任が求められます。

3.ナレッジプラクティショナーの妄信

- インプットの課題:わかりやすい情報を求め、権威ある知識を鵜呑みにし、批判的検証を怠る

- アウトプットの課題:現場の課題感がクリエイターに還元されない

プラクティショナーは、権威ある情報(特に海外の著名な理論)に関して、自身の文脈で吟味することを怠り、鵜呑みにしてしまいがちです。

現場では、根拠の曖昧な経験則(=社内のフィクション)や表面的な成功事例(=他社のフィクション)に飛びつき、問題の根本原因を見誤る傾向も見受けられます。

筆者が研究者として企業の実務担当者と関わる際、『もっとわかりやすく』『現場の言葉にかみ砕いて』『成功事例がほしい』という要望を受けます。

これは、複雑な真実よりも『シンプルで分かりやすい情報』が求められている証左かと思います。

また、以前筆者が勤めていた人事分野の実務雑誌の業界においては、「アカデミアの理論は役に立たない」という暗黙の認識があり、アカデミアの「小難しい理論」に対する拒絶反応もあるため、企業の実務家が求める「すぐに使える実践的な知識」との間に深刻な隔たりがあることを肌で感じました。

その結果、プラクティショナーは、アカデミアに親密さを感じられず、ますます距離ができ、現場の課題感がクリエイターにうまく還元されないという問題が生じています。

知の分断が社会を閉塞させる構造的メカニズム

上述した知の担い手の分断により、相互フィードバック機能が停止すると、以下の構造的な問題が生じます。

・情報の権威主義化

「どのような内容か」より「誰が、どのように魅力的に伝えたか」が重視されることで、内容への批判的検証がおろそかになり、人々はフィクションに飲み込まれていきます。

・議論の単純化による短絡的介入

複雑な課題が過度に単純化されたり、特殊なエリート層の傾向が過度に一般化されることで、文脈が無視されたり少数派の意見が排除されたりして、結果として、不適切な介入が取られてしまうリスクが生じます。

・多様性受容力の低下

人々は得られた情報を恒久的な真実だと信じるようになり、それに異議を唱えることができず、また権威に反する意見は封殺され、徐々に不寛容が広がり、社会全体の多様性受容力が低下していきます。

相互のフィードバックが滞り、既存知識の検証・更新のプロセスが機能不全に陥れば、新たな知が生み出されなくなります。

耳障りの良いフィクションばかりが信じられ、一方で現場における問題は一向に改善せず、また複雑な真実を述べる者は相手にされず、社会は分断に向かい、ますますフィクションに飲み込まれていく――その結果、最終的に社会システムの変容に向かう契機は失われ、閉塞感をもたらす社会構造が強固になっていきます。

エコシステムを活性化させるための条件

こうした負の連鎖を断ち切るためには、エコシステムを活性化させる条件を整える必要があります。

- クリエイターに求められる信頼構築

エコシステムの活性化における最も重要な要素は、ナレッジクリエイター、プロモーター、プラクティショナー間の深い「信頼と尊敬」です。

特にクリエイターは、自身の生み出す複雑な真実がプロモーターによって歪曲されないという信頼感を持ち、自らの専門性を維持しつつも、相手の状況に合わせたオープンな対話と、積極的な説明責任を果たすことが求められます。

しかし、現実では、どうせ伝わらないと諦めたり、逆に、プロモーターの役割に迎合し「嘘も方便だ」と真実を歪めて伝えるようなケースも見受けられます。

クリエイターはクリエイターとしての領分を守りながらも、プロモーターとプラクティショナーとの間で、深い信頼関係を築いて誠実に関わっていくことが必要です。

各役割が互いの専門性と価値を尊重し、知を共創するという共通の目標に向けた、オープンで建設的な対話があってこそ、エコシステムは活性化します。

互いにいがみ合わずに、手を取り合い、透明性の高い情報共有と、それぞれの役割の貢献を正当に認め合う姿勢が求められます。

- プロモーターに求められる多層的伝達

ナレッジプロモーターは、クリエイターが創出する概念の深さと複雑さを尊重しつつ、その意図を正確に汲み取る責任を負います。

また単にキラキラワードに変換するだけでなく、安易なフィクションに陥らないように気をつけながら、多層的な知識伝達を実践する役割が求められます。

例えば、入門的な説明、中級者向けの解説、専門家レベルの論文など、複数のレベルでコンテンツを提供することで、プラクティショナーが自身の関心度や理解度に合わせて、知識の深層へと向かえるような導線づくりが大切になります。

そのためには、プロモーター自身が、人間観や世界観を深めていく姿勢が大切で、自身の器を磨き・器を広げていくことが欠かせません。

責任感・倫理観を持ちながら、複雑で多角的な知の在り様を社会全体に広く伝えていけるのは、プロモーターにしかできない重要な役割です。

- プラクティショナーに求められる批判的実践

プラクティショナーは受け取る知識を鵜呑みにせず、自らの文脈で検証し、吟味する能力を高める必要があります。

これは、膨大な情報の海の中から信頼できる情報とそうでないものを見分ける方法を身につけることにも通じます。

特に、海外の著名な先生の言説や政府やコンサルが打ち出すキャッチーな概念など、いわゆる「エビデンス」とされるものであっても、それが本当に自身の文脈や文化に適用可能かどうかを吟味する批判的姿勢が求められます。

さらに、実践の結果として得たものを、信頼できるクリエイターにフィードバックして還元していくという責任も担います。

プラクティショナーが実践を通して得た具体的な成果、直面した課題、そして生まれた新たな問いを、クリエイターに直接的かつ建設的に伝えるフィードバックループは、ナレッジ・エコシステムを機能させる生命線となります。

その際、クリエーターにとっても『自分にも知らないことがある』『間違いを犯すこともある』という知的謙虚さが求められ、その間違いを修正していくことで情報の質を高めて、少しずつ真実に近づいていくという態度が重要です(この態度こそがハラリの語る「自己修正メカニズム」の肝となります)。

したがって、プラクティショナーは単なる知識の受け手ではなく、エコシステムを通じて実践知を創造する「共創者」としての自覚を持ち、その知見をクリエイターに還元することで、クリエイターの探究をさらに深化させるような働きかけが求められます。

まとめ

フィクションによって閉塞化する現代社会の問題を解決するためにも、今こそ「ナレッジ・エコシステム」の構築が必要です。

クリエイターが真実を探究し、プロモーターがその本質を守りながら伝え、プラクティショナーが批判的に実践し、再びクリエーターに還元するという知の循環を確立することが、さらなる人間理解を深め、新たな知を共創するために不可欠なプロセスとなります。

そして、「人としての器」という概念は、このナレッジ・エコシステムの基盤を成すものです。

「器」とは、自己の価値観に閉じこもらず、他者の多様な価値観や、真実の持つ複雑性・多義性を受け入れ、建設的な対話を行うための精神的な土台と言えます。

個々の「器」の広がりこそが、多様で深遠な人間理解を受け入れる「社会の器」の構築へとつながります。

新たな知の創造は、既存の社会システムの限界を認識し、その課題解消に向けて、一人ひとりが器を変容させていく行為によって進められます。

私たち一人ひとりが、このナレッジ・エコシステムの一員としての自覚を持ち、知の分断を乗り越え、真実の探究と知の共創に貢献すること――この姿勢こそが、閉塞化する混沌とした時代において、より包摂的で持続可能な社会を実現するための一歩となるでしょう。

ただし、完璧なシステムはすぐに構築できるものではなく、焦って性急さが生じると、システムとしての器を壊してしまいかねません。

まずは、自分たちの両手で包み込める範囲から、長い目で徐々にエコシステムを育てていく、気長な姿勢も大切です。

このサイトでは、今後も器に関するさまざまな「知」を発信していきますので、読者の皆様とともに協働しながら、これからの知のエコシステムづくりをご一緒できれば幸いです。

<参考文献>

ユヴァル・ノア・ハラリ (2025) 『NEXUS 情報の人類史』河出書房新社

………………………………………………………………………

本記事を読んでのご意見・ご感想がありましたら、ぜひお問合せフォームからお送りください。

また、パートナー協力の依頼やご相談についても随時お受けしていますので、お気軽に、ご連絡いただけますと幸いです。