「人としての器の研究をしているのに、他人を批判するんですね」――ある人から皮肉交じりに投げかけられたこの言葉に、私は深く考えさせられました。

私たちは日々、不寛容な言動にどう向き合うかという問題に直面しています。

コンビニで店員を怒鳴りつける客、満員電車で子供を威嚇する人、職場で感情的に同僚を攻撃する人――。

こうした場面に遭遇したとき、どう対応すべきでしょうか?

「許せない」と感情的に反発して新たな対立を生むか、あるいは「関わりたくない」と目を逸らして心の中で相手を排除するか…。

これらの反応はいずれも自然なものですが、根本的な解決には至りません。

それでは、そうした相手に対しても「寛容でいなければ」と我慢して心をすり減らすべきでしょうか?

実は、「すべてに寛容であるべき」という一見美しい理想は、結果として不寛容を助長させてしまうという大きな落とし穴を抱えています。

私たちが研究している「器の大きさ」も、際限なく寛容であることを意味しているわけではありません。

ときに、明確に異なる価値観に対してはノーを突き付けることもあります。

重要なのは、そうした関わりを通じて、相手との対立を生むのではなく、より高次の理解を生み出そうとする姿勢です。

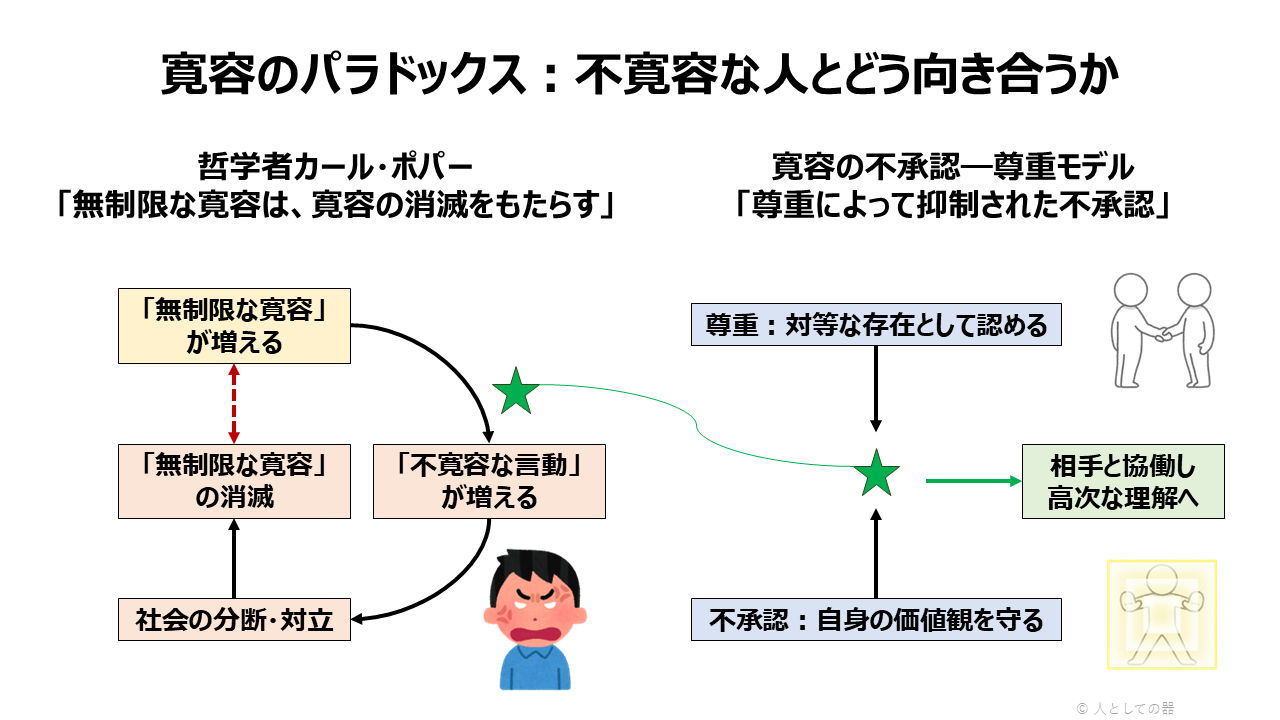

今回の記事では、哲学者カール・ポパーが提起した「寛容のパラドックス」という古典的な問いから出発し、社会心理学者ベルント・シモン氏の「寛容の不承認-尊重モデル」を活用して、この現代的な難題に挑んでいきます。

寛容のパラドックスとは何か

哲学者カール・ポパーは、1945年に発表した著書の中で、次の言葉を残しました。

「無制限な寛容は、寛容の消滅をもたらす」

これは「寛容のパラドックス」と呼ばれ、あらゆる思想や言動に寛容であれば、「不寛容」を掲げる勢力に対しても活動の自由を与えることになり、結果として寛容という価値そのものが社会から根絶されてしまうという問題を指摘しています。

私たちの日常にも、このパラドックスは溢れています。

- カスタマーサービスの店員に「なんで個人情報を記入しなきゃならねえんだよ!」と怒鳴る顧客

- 満員電車で「おい!どけよ!」と子供たちを威嚇する人

- 対話の場で「やっぱりあなたは頭の固い人だ」とレッテルを貼って相手を傷つける人

このように、他者の意見を封じ込めたり、威圧したりする人に対しても、私たちは寛容になるべきでしょうか?

さらに事態を難しくしているのは、こうした行動が必ずしも悪意によるものではないことです。

例えば、高齢者の場合、認知機能の変化や感情制御の困難さによって、本人も苦しみながら結果として社会の秩序を乱している場合があります。

そのような方に、不寛容な態度を指摘し、もっと認知を柔軟にして感情をコントロールすることを求めるのも、酷なケースがあります。

このような状況で、私たちは往々にして以下の不毛なパターンに陥ります。

- 無理な寛容 – そうした相手に対しても「寛容であらねば」と努めるほど、受け入れる側の精神はすり減っていきます。

- 感情的対立 – 相手の不寛容さに反発して「戦う」ことになれば、新たな憎しみの連鎖が生まれます。

- 逃避・排除 – 相手との対話をシャットダウンしたり、感情を押し殺して関わらないようにすれば、ますます孤立や分断が深まります。

それでは、こうした八方ふさがりの状況から、どう抜け出せばよいでしょうか?

寛容の再定義:「不承認-尊重モデル」という新たな視点

ポパーは「自由で開かれた社会を守るためには、不寛容に対して不寛容で応じなければならない」と結論づけました。

しかし、この論理をそのまま日常に適用すれば、単に「力を持つ者が勝つ」という結果しか生まれません。

これに対して、社会心理学者ベルント・シモンは、「寛容の不承認-尊重モデル(Disapproval-Respect Model)」を提唱しました。

このモデルでは、寛容を「不承認」と「尊重」という二つの相反する感情の複雑な相互作用として捉えます。

1. 不承認(Disapproval):自分の価値観を守る感情

一見矛盾するようですが、寛容は、意見の対立や価値観の違いが存在することを前提として成り立つ概念であり、その最初の段階では「不承認」が伴います。

これは、他者の信念や行動に対して「それは良くない」「同意できない」と感じる正直な感情を指します。

この感情を抱くことは自然であり、無理に手放したり隠したりする必要はありません。

例えば、威圧的な高齢者を見たとき「そんなに威圧しなくてもいいじゃないか」と感じる不承認の感情は、私たちが自身の価値観を守る上でも大切な反応です。

2. 尊重(Respect):相手を対等な存在として認める力

次に、不承認を抑制する力として「尊重」が働きます。

これは、不承認を抱く相手であっても「社会の対等な一員である」と認める態度です。

この尊重は、特定の集団を超えた、より上位の共通アイデンティティ(例えば、「同じ社会のメンバー」「共通の人間性」など)に根ざしています。

威圧的な高齢者も私たちと同じ社会に生きる一員であり、若い人もいつか同じように感情制御ができなくなる日がくるかもしれません。

相手の状況を深く理解することで、自分と相手の間にある「共通の人間性」に気づくことができます。

この「不承認-尊重モデル」に照らせば、寛容とは「尊重によって抑制された不承認」、つまり「行動は不承認だが、その人は尊重する」という状態を指します。

これは単なる「我慢」ではなく、互いの違いを認めつつも、相手を「異なるが対等な人」として積極的に受け入れる態度です。

意見の対立や価値観の違いを前提として、それでもなお相手の存在や権利を尊重し、より高次の理解を目指す動的なプロセスこそが、寛容さの本質にあります。

実践編:不寛容な人への4ステップ対応法

では、この「不承認-尊重モデル」を日常にどう応用すればよいでしょうか。

社会の秩序を乱す人への対応を、4つのステップで具体的に見ていきます。

ステップ1:不快な感情を正直に認める

まず、相手の不適切な行動に対する不承認を正直に認めます。

「怖い」「不快だ」「なぜこんなことを」といった感情を無理に抑えつけたり、「仕方ない」と割り切ったりする必要はありません。

自分の感情を正直に認識することは、心のキャパシティを保つ上で重要です。

ただし、注意すべきは無意識の反射的な反応です。

脅威を感じたとき、私たちは感情的に反発したり(闘争反応)、対話をシャットダウンしたり(逃走反応)しがちです。

こうした反応は避けられませんが、心理学で「成熟した防衛機制」と呼ばれる以下のような方法を身につけることで、より建設的に脅威に対処できるようになります。

- 昇華 – 仕事やスポーツや芸術活動で自己表現する

- ユーモア – 苦しい状況でも面白い側面を見出す

- 予測 – 困難な状況を予測して対策を立てる

- 抑制 – 腹式呼吸などで感情をコントロールする

ステップ2:相手を対等な一員として尊重する

次に、不承認の感情を、より上位の「尊重」の視点で抑制します。

「相手の行動は不適切に感じるが、この人も同じ社会に生きる対等な一員である。悪気があるわけではなく、何らかの事情で苦しんでいるのかもしれない。この人の尊厳を軽んじてはいけない」

このように考えることで、相手を単に「違和感をもたらす存在」として見るのではなく、「尊重すべき一人の人間」として認識することができます。

この「自分とは異なるが対等な人」という認識が、不承認を抑制し、寛容な態度を可能にします。

ステップ3:寛容の限界を冷静に判断する

ただし、寛容な態度は無制限な容認ではありません。

「不承認-尊重モデル」でも境界線を設けており、それは相手の行動が「他者の平等な自由や権利に危険をもたらしているかどうか」で判断されます。

例えば、攻撃的な行動が他人に怪我を負わせたり、精神的苦痛を与えたりしている場合、それは「個人の権利の範囲」を逸脱しており、「他者の尊重の否定」にあたります。

その際、仮に当事者に悪気がなく、無自覚な振る舞いであったとしても、結果として相手を傷つけているのであれば「寛容の限界」を超えていると判断されます。

この場合、受け入れる側は行為そのものに不承認を抱くだけでなく、「尊重の原則」を侵害していることを根拠に、無制限の寛容を一時的に停止し、相手の行為を抑制するための措置を取ることが正当化されます。

ステップ4:敬意をもって責任を追及する

寛容の限界を超えた行為に対しては、「敬意ある方法」での責任追及が必要です。

この責任追及の場面では、相手の尊厳を傷つけず、苦痛を最小限に抑えるよう配慮する姿勢が大切になります。

効果的なアプローチは、以下のとおりです。

- 行為に焦点を当てる

「この行為は他者の安全や権利を侵害するため不適切です」など、行為に焦点を当てて、不適切な根拠を伝えます。

このとき「あなたは頭がおかしい」「迷惑な人間だ」といった人格全体を指した攻撃は避ける必要があります。

- 相手の事情に寄り添う

攻撃してしまう相手も、自分ではどうにもできずに苦しんでいるかもしれません。

その痛みに寄り添い、事情を深く聴く姿勢が大切です。

相手のことを何も知らないまま、一方的にこちらの理想を伝えても、単なる押しつけで終わります。

- 協働して解決策を探る

相手が大事にしているもの、相手なりのこだわりや価値観を十分に理解した上で、どのように変わっていきたいかという方向性を一緒に探ります。

私たちは、同じ対等な人間です。

共に寛容な社会を目指すことへの同意を得ることができれば、建設的な対話を通じて、高次の理解の創出に向けて進むことができます。

ただし、状況に応じて、メンタルヘルスの専門家や行政に相談するなど、外部からのサポートを得ることも検討します。

それは他者の権利を守ると同時に、秩序を乱している当事者自身と、それに対峙する側の安全を確保する上でも重要な資源となります。

まとめ

真の寛容とは、すべてを無条件に受け入れることでも、相手と距離を置いて分断したまま表面的な平穏を確保することでもありません。

自身の不承認の感情や価値観を大切にしつつ、相手に歩み寄り、その背景を聴き、深くつながろうとする姿勢を持つこと、そして「そもそも自分と他者は異なって当たり前」「それでも異なる他者を尊重する」という原則のもと、相手と協働して新しい高次の理解を生み出していくことが重要になります。

寛容とは、自分と相手の尊厳を互いに守りながら、断絶の淵に橋を架けようと試みる、実践的な動的プロセスと言えます。

その困難な試みの先にこそ、私たち自身の成長と相手の成長が結びつき、より成熟した社会への道が拓かれていくことでしょう。

<参考文献>

Simon B. (2023). Taking tolerance seriously: A proposal from a self-categorization perspective on disapproval and respect. The American psychologist, 78(6), 729–742. https://doi.org/10.1037/amp0001166

………………………………………………………………………

本記事を読んでのご意見・ご感想がありましたら、ぜひお問合せフォームからお送りください。

また、パートナー協力の依頼やご相談についても随時お受けしていますので、お気軽に、ご連絡いただけますと幸いです。