変化が激しく、不確実で、複雑な現代社会において、私たちは日々、様々な問題やジレンマに直面します。

そのような状況下で、物事の本質を見抜き、より良い判断を下すための力、すなわち「叡智(えいち)」が求められます。

叡智は、単に多くの知識を持つこと(博識)とは異なり、物事を多角的かつ深く捉え、複雑な関係性や矛盾を理解し、本質を見抜く思考の「質」に関わります。

また、単なる知性の高さとも一線を画し、より成熟した認知能力の統合体として理解すべきです。

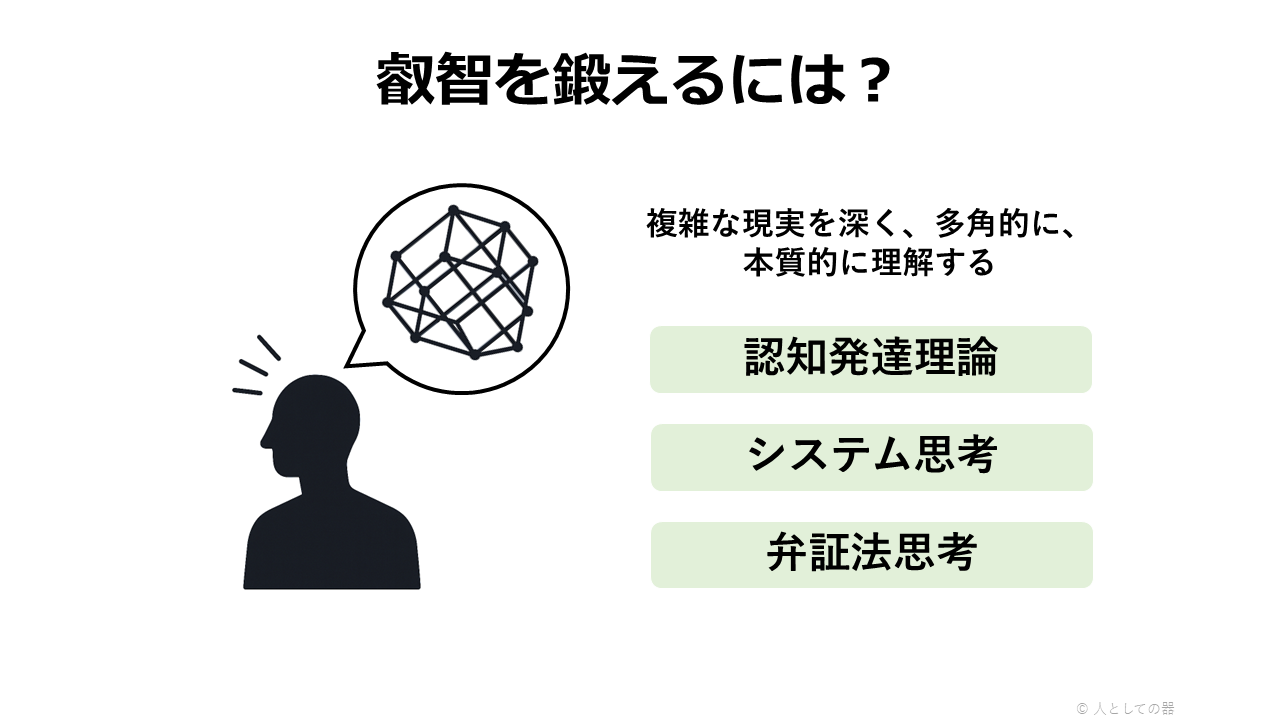

この記事では、認知発達理論、システム思考、弁証法思考の研究知見を手がかりに、「叡智とは何か」、そして私たちが「叡智を鍛える」ために何ができるのかを探究していきます。

叡智を捉える3つの柱

叡智を立体的に捉えるために、以下、先行研究で提唱された3つの概念の統合的に検討します。

①認知発達理論:思考の階層的な複雑性

人間の思考は、質的に異なる段階を経て発達すると考えられます。

この発達段階を示す代表的なモデルをいくつか見ていきましょう。

- ダイナミックスキル理論(Dynamic Skill Theory):

認知とは、単に知識や理解だけでなく、環境との相互作用の中で行動を制御・適応させる能動的なプロセスとして捉えられています(Fischer, 1980)。ダイナミックスキル理論によれば、認知発達は、①感覚運動スキル(目に見える具体的行動)、②表象スキル(心的イメージや言語による表現)、③抽象スキル(抽象的概念や原理)という3つ階層に分けられ、さらに各階層内で「単一スキル」→「マッピング(複数のスキルの関連づけ)」→「システム(複数のマッピングの調整)」→「メタシステム(複数のシステムの統合)」という4つの段階を経て認知スキルが洗練されていくと考えられます。

- 階層的複雑性モデル(MHC: Model of Hierarchical Complexity):

階層的複雑性モデルは、ダイナミックスキル理論を基礎としたうえで、タスクの複雑性に着目して認知発達を数学的に記述したものです。このモデルでは、思考の複雑性を0から16まで段階で示しています(Commons & Jiang, 2014; Commons & Kjorlien, 2016)。その中でも、成人の認知発達においては、以下の4段階が重要になります(Commons, 2007)。

・抽象的段階(9段階目)では、複数の具体的事例から共通の抽象的特徴を抽出します。例えば、抽象概念や量的変数を用いて、事象の範囲や量を抽象的に捉えることができます。

・形式的段階(10段階目)では、抽象的概念間の関係性を扱えるようになります。この段階では仮説を立てて、それを経験的・論理的な証拠に基づいて検証するなど、科学的な思考の基礎がつくられます。ただし、その思考は一次元的で、主に線形の因果関係を捉えるにとどまります。

・システム段階(11段階目)では、複数の変数が相互に影響し合う複雑なシステムを理解し、分析します。このとき、単一の線形関係だけでなく、文脈全体の中で要素間の関係性を捉えられます。例えば、社会システムや経済システムなど、多くの要素が複雑に絡み合っている現象を理解しようとします。

・メタシステム段階(12段階目)では、複数の異なるシステムを比較、分析し、それらを統合するより高次のシステム(メタシステム)を構築するします。ここでは、それぞれのシステムの特性や限界を理解した上で、それらを包括する新たな視点や枠組みを生み出そうとします。例えば、異なる理論や学問分野を比較検討し、それらを統合するような思考を行います。

- 認識論的発達段階:

West (2004)は、これまで提唱された認知発達理論を踏まえて、特に高等教育における知的・倫理的成長を念頭に置いた、包括的な4段階の認識論的発達段階モデルを提唱しました(West, 2004)。なお、以下の記述は、上述した階層的複雑性モデルの4段階と重なります。

・段階1 絶対的な知識(Absolute Knowledge): この段階では、知識は確実で絶対的なものであると捉えます。あらゆる問題には一つの正しい答えが存在し、その中での曖昧さは許容されません。専門知識を有する教師・先生は絶対的な権威として認識されるため、あらためて知識の正当性を問い直す必要はありません。

・段階2 個人的な知識(Personal Knowledge):この段階では、知識の正当性が揺らぐため、以前は権威ある者だけが持っていた知識の正当性の吟味を開始し、自身なりの意見を高めていきます。ただし、それでも知識は個人的な信念に基づくため自己中心的であり、その知識に基づく自分なりの意見は権威者の意見と同じくらい正しいと盲目的に捉えがちです。

・段階3 規則に基づいた知識(Rules-based Knowledge): この段階では、個人的な意見から一歩進み、客観的な規則に基づいて知識を評価するようになります。しかし、その適用範囲は一つの分野(システム)に限定され、分野を跨ぐ問題や新しい状況への対応には限界が見られます。また、科学的手続きを重視するがゆえに、個人的な判断や関与を一種の偏見と見なして否定する傾向があります。

・段階4 評価的な知識(Evaluative Knowledge): 現実世界の多くの新しい問題を解決するためには、特定領域の閉じたシステムだけでなく、その状況が様々な立場から見てどのように考えるかを俯瞰して問い直す必要があります。この段階では、単に外部から与えられた知識・規則に従うのではなく、自らが積極的に知識を吟味し、評価し、解釈し、判断を下そうとします。ここでは個人的な主体性と責任が強調され、より複雑な現実世界の問題に自ら対処するようになります。

②システム思考

叡智の2つ目の柱は、物事を個別の要素としてではなく、相互に関連し合う要素の集合体(システム)として捉えるシステム思考です(Hossain et al., 2020)。

現在、システム思考は第4波と呼ばれるタイミングにあり、その根底には4つの普遍的なパターン(DSRP理論)があると考えられています(Cabrera et al., 2023)。

- 区別(Distinctions):システムの範囲において、あるアイデンティティ(i)をそれ以外のもの(o)と区別することが重要です。何かが「ある」ためには、それが「ない」ものとの間に境界線が必要になります。 区別は、焦点を当てる対象を明確にし、それ以外のものを背景として認識する、システム思考の最初のステップです。

- システム(Systems): システムは、相互に関連し合う複数の要素から階層的に構成されており、個々の要素だけでは理解できない特性を持つ全体を指します。 全体は部分の集合体であるだけでなく、部分間の相互作用によって生まれる新たな性質(創発性)を持ちます。

- 関係(Relationships):システムにおいては、二つ以上の要素間の相互作用や影響があります。そこでは原因と結果、依存関係、相関関係など、様々な形の関係性が存在します。システム内の要素間の関係性を理解することは、システムの振る舞いを予測する上で重要です。

- 視点(Perspectives):同じシステムや現象でも、観察する人の立場や視点によって、捉え方や解釈が異なります。異なる視点を認識し、考慮することで、より包括的で多角的な理解が可能になります。

なお、複雑な問題の階層構造やプロセスのダイナミクスを見抜くために、因果ループ図をはじめとする様々な思考ツールが開発されています(※参考:文部科学省「イノベーション対話ツールの開発」について」)。

部分と全体の複雑な関係性を理解し、「木も見て森も見る」能力は、叡智を鍛えるうえで不可欠となるでしょう。

③弁証法思考:矛盾を乗り越える

現実世界は、しばしば矛盾や対立(パラドックス)に満ちています。

叡智の3つ目の柱は、こうした矛盾に対処するための高度な思考能力です。

- 弁証法:

二元的な論理(善悪や正誤)を超えて、思慮深くアイデアを検討し、異なる見方を組み合わせ、統合する方法としての「弁証法思考」は多くの学問領域で応用されています(Johnson, 2017)。それは、矛盾や対立、絶え間ない変化を世界の常態と捉え、単純にどちらか一方を選ぶのではなく、それらの対立を乗り越えて統合しようとする思考形態です。一般的には、正(テーゼ)→反(アンチテーゼ)→合(ジンテーゼ)といった三段階で説明されます。

- 弁証法の思考形態:

Laske(2015)は、具体的なフレームとしてDTF(Dialectical Thought Form)を提案し、以下の4つの弁証法思考の形態を挙げています。

・Context(文脈)思考: 現象を広範な文脈の中に位置づける。

・Process(プロセス)思考: 現象を静的なものではなく、動的な変化の過程として捉える。

・Relationship(関係性)思考: 様々な要素間の複雑な相互関係を理解する。

・Transformation(変容)思考: システム全体の根本的な変容の可能性を探る。

なお、研究によれば、思考形態と文化背景の関連が指摘されており、東アジア文化圏では、西洋文化圏と比較して、全体論的な思考や矛盾の受容がより顕著に見られる傾向があるようです(Nisbett et al., 2001)。

弁証法思考とは、複数の異なる視点や考え方を丁寧に理解し、対話し、その緊張関係から新たな理解や統合を生み出すための動的なプロセスとして捉えられます。

それを通じて、単純な二元論を超え、複雑な状況における、より深く本質的な理解をもたらします。

叡智は生涯を通じて発達する

叡智の発達に関する重要な科学的発見の一つは、認知能力の質的な発達が成人期以降も継続するという点です。これは、「成人期に入ると認知能力は固定化される」という従来の考え方を覆すものです。

Dawson-Tunikら(2005)の研究によれば、高次の認知段階は、多くの場合20代後半以降に出現し始めるとされます。ただし、年齢そのものよりも、教育歴や継続的な学習経験が、成人期の認知発達を予測する重要な要因であることも示されています。

さらに注目すべきは、発達の「形状」です。思考の発達は直線的・連続的に進むのではなく、ある段階で安定(プラトー)した後、次の段階へと飛躍(急成長)するという、「波」のような非連続的なパターンを描くことが示唆されています(Dawson-Tunik et al., 2005)。

したがって、叡智の発達は、決して一部の天才だけが成しえるものではなく、誰しも生涯を通じて意識的に探求すべきものであり、ときには停滞を繰り返しながらも、絶えず学習を重ねることで発達させることが可能と言えます。

叡智を育むための実践的アプローチ

叡智は、意識的な努力と学習を通じて育むことができるものです。

そこで、上述した研究知見に基づいた具体的な実践アプローチを紹介します。

アプローチ1:思考の「階層的複雑性」を高める

思考が段階的に発達することを意識し、自身の認知を高次の段階へと引き上げることを目指します。

- 知的な挑戦を継続する: 自身の現在の理解レベルを少し超えるような難易度の本を読む、複雑な問題に取り組む、多様な視点に触れる対話機会を積極的に設ける。特に、高等教育での学び直しは成人期の認知発達に重要な役割を果たします。

- 抽象化と統合を訓練する: 具体的な事例群から抽象的な原理を見出す、逆に抽象的な概念を具体例に適用するといった思考練習を行う。また、異なる分野の概念を結びつけ、より高次の視点から統合する思考訓練も有効です。

- 認識論的前提を問う: 「なぜ自分(または他者)はそう考えるのか?」という問いを通じて、思考の背景にある知識観や世界観(認識論的前提)を探ります。単に外部から与えられた規則に従うのではなく、自らが積極的に論拠を吟味し、評価し、解釈し、判断を下します。これにより、知識を絶対的な正誤ではなく、文脈依存的で相対的なものとして捉える視点を養います。

アプローチ2:「システム思考」を実践する

部分だけでなく、全体の関係性や構造、時間的な変化に目を向けるシステム思考を意識的に活用します。

- システムの構造を記述する: あるシステムはどのような目的を持っていて、その目的に照らしたとき各要素はどのような階層構造になっているか。また、どのような機能があり、機能はどのようなフローで進んでいくかを、具体的に記述しながらシステムの構造を明らかにする訓練が効果的です。

- 相互連関性をマッピングする: ある出来事や問題が、他のどのような要素と関連し、影響し合っているかを図式化してみましょう。その際、直接的な因果関係だけでなく、間接的な連鎖(例:風が吹けば桶屋が儲かる)にも注意を払います。

- フィードバックループを特定する: 自身の行動や決定がどのような結果を生み、その結果がどのように自身や状況にフィードバックされるかを考えてみます。実際に因果ループ図を書き、「強化ループ」(好循環・悪循環)と「均衡ループ」(安定化させる仕組み)を検討してみましょう。これにより、頭の中だけでは捉えきれない複雑な関係性が見えやすくなります。

- 効果的な介入点(レバレッジポイント)を探す: システム全体の振る舞いを効果的に変えることができるであろう介入点はどこかを探ります。表面的な対症療法ではなく、根本的な構造や前提に働きかける可能性を検討してみましょう。

- 時間軸を拡げて考える: 即時的な影響だけでなく、中長期的(数ヶ月、数年、数十年単位)にどのような変化が起こりうるかを想像してみましょう。その際、短期的に有効に見える解決策が、長期的には問題を悪化させる可能性も考慮します。

アプローチ3:「弁証法・パラドックス思考」を訓練する

矛盾や対立から目を背けるのではなく、それらを思考を発展させる糧とする弁証法的な態度を養います。

- 対立する視点を積極的に探求する: 自身の意見や立場と対立する視点を意識的に探し、その視点の妥当性や価値を深く理解しようと努めることが大切です。その際、「相手の視点にも一理ある部分は何か?」と自問します。

- CPRT思考形態を意識する: 問題が生じたとき、CPRT思考形態(文脈、プロセス、関係性、変容)を意識し、現象を多角的に捉える訓練を行います。その現象にはどのような文脈があるか、どのようなプロセスがあるか、見えていない関係性はないか、どのように発展的に変容する可能性があるかを検討します。

- 対話(Dialogue)を実践する: 互いの視点から学び合い、共に新しい理解を創造することを目指す「対話」を実践しましょう。その際、自分の前提を一旦保留し、相手の意見に真摯に耳を傾ける姿勢が求められます。

まとめ:生涯発達する統合的な「叡智」の探究

「叡智」とは、単なる知識の量ではなく、継続的な学習を通じて発達する高度な認知能力の統合体です。

物事の相互連関性や動的なパターンを捉え、多視点から複雑なシステム全体を理解し、矛盾を弁証法的に統合する視点を持つことで、複雑な現実をより深く、多角的に捉えられるようになり、そして本質的に理解することができるようになります。

それは一朝一夕に成しえるものではありませんが、継続的な叡智の探究によって、複雑化する世界をより深く理解し、より豊かに生きていくことにつながるでしょう。

参考文献

- Commons, M. L., & Jiang, T. R. (2014). Introducing a new stage for the model of hierarchical complexity: A new stage for refining and differentiating the information. Behavioral Development Bulletin, 19(3), 37-43.

- Commons, M. L., & Kjorlien, O. A. (2016). The Meta-Cross-Paradigmatic Order and Stage 16. Behavioral Development Bulletin, 21(2), 154-164.

- Commons, M. L. (2007). Introduction to the model of hierarchical complexity. Behavioral Development Bulletin, 13(1), 1–6.

- Dawson-Tunik, T. L., Commons, M., Wilson, M., & Fischer, K. W. (2005). The shape of development. European Journal of Developmental Psychology, 2(2), 163-195.

- Fischer, K. W. (1980). A theory of cognitive development: The control and construction of hierarchies of skills. Psychological Review, 87(6), 477–531.

- West, E. J. (2004). Perry’s Legacy: Models of Epistemological Development. Journal of Adult Development, 11(2), 61-70.

- Cabrera, D., Cabrera, L., & Midgley, G. (2023) The Four Waves of Systems Thinking. Journal of Systems Thinking. 3, 1-51.

- Hossain, N. U. I., Dayarathna, V. L., Nagahi, M., & Jaradat, R. (2020). Systems Thinking: A Review and Bibliometric Analysis. Systems, 8(3), 24.

- Johnson, R. B. (2017). Dialectical Pluralism: A Metaparadigm Whose Time Has Come. Journal of Mixed Methods Research, 11(2), 156-173.

- Laske, O. (2015). Laske’s Dialectical Thought Form Framework (DTF) as a Tool for Creating Integral Collaborations: Applying a Developmental Approach to Organization and Social Change. Integral Review, 11(1), 178-192.

- Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition. Psychological Review, 108(2), 291-310.