2025年4月刊行の『ロバート・キーガンの成人発達理論―なぜ私たちは現代社会で「生きづらさ」を抱えているのか』(英治出版)を、監訳者の鈴木規夫さんよりご恵贈いただきました。

監訳者のお一人である中土井僚さんによれば、本書の翻訳には実に7~8年もの歳月が費やされたとのことで、相当な労力をかけられた一冊です。

ロバート・キーガンはハーバード大学の教育学者であり、成人発達心理学の第一人者です。

原著『In Over Our Heads: The Mental Demands of Modern Life』は1994年に刊行。

本書の核心は、原題が示すとおり「現代社会の要求が多くの成人の発達段階を超えている(お手上げ/溺れそうな状態)」というミスマッチにあります。

キーガンは、現代社会が暗黙のうちに課す高度な「精神的要求(隠れたカリキュラム)」に対し、多くの成人がついていけず、家庭や職場、人間関係など様々な場面で困難を抱えていると論じます。

この問題提起は、私たちが日々感じる漠然とした「生きづらさ」や「要求の過剰さ」の正体を浮かび上がらせています。

では、この「ミスマッチ」とは具体的に何を意味し、私たちにどんな影響を与え、どのように向き合っていけばよいのでしょうか。

書籍を手に取った方ならお分かりのとおり、その答えは一筋縄ではいかず、本書は500ページを超える分量でこの問いに挑んでいます。

扱われる概念の深さ、緻密な論理、濃密な記述、そしてキーガン独特の婉曲的なストーリーテリングに、多くの人が戸惑い、途中で挫折したくなる気持ちも理解できます(実際、「プロローグ」でキーガン自身もそのことに自虐的に触れています)。

しかし、巻末に収録された鈴木規夫さんによる熱のこもった解説は、迷宮の暗闇を照らす光のように、本文を理解する大きな助けとなり、再びキーガンの思想の深遠に分け入るモチベーションを与えてくれます。

本書の全体像をつかむためにも、まず鈴木規夫さんの優れた巻末解説をお読みになることをお勧めします。

一方、本記事では、「人としての器」を研究してきた私の視点から印象に残った記述や疑問点を中心に深掘りしますので、皆さまの読解を半歩でも前に進める一助となれば幸いです。

現代社会が暗黙に課す精神的要求と「器」のミスマッチ

情報化やグローバル化、価値観の多様化が進む現代社会では、私たち大人に多くの要求が課されます。

たとえば「親として子どもを一人前に育て、家族を引っ張りなさい」「ビジネスパーソンとして責任を持ち、自発的に行動しなさい」「善良な市民として社会に奉仕し、文化や環境にも配慮しなさい」など、複数の文脈で多様な要求が挙げられます(本文P450-451を参照)。

ここでいう「精神的要求」とは、単なる知識やスキルの向上ではなく、より深い――世界や自分自身をどう理解し、関わるかという「質的な態度・能力」に関係するものです。

より具体的には、情報の本質を主体的に取捨選択し、曖昧さに耐え、多様な価値観を理解・統合し、自己を客観視し、複雑な人間関係を調整する――そうした「心のあり方(意味構築)」への高度な要求を指します。

現代社会は、こうした高度な精神的要求を暗黙のうちに課し、多くの成人がそれについていけず、親子・夫婦・仕事など様々な場面で困難を抱えています。

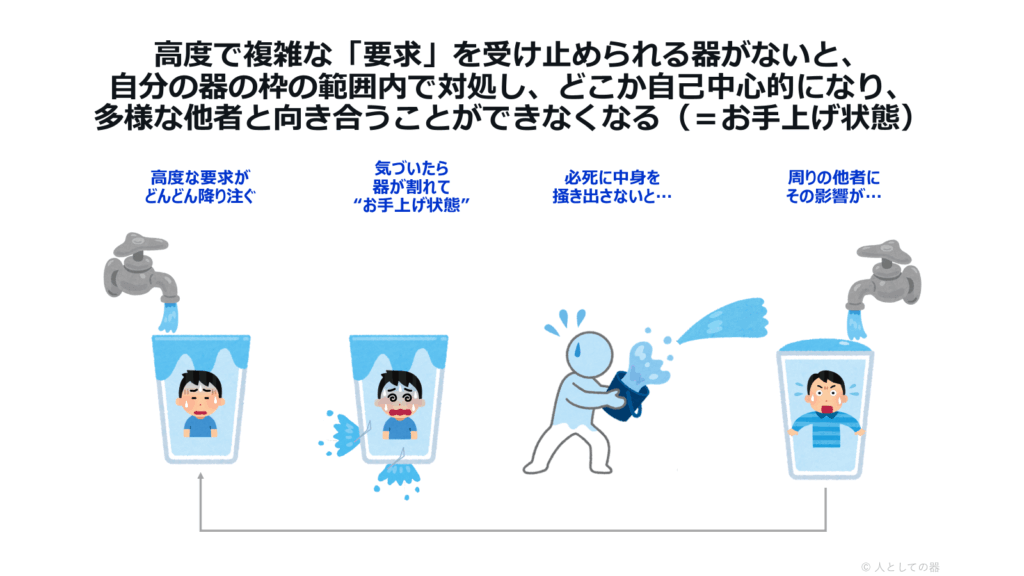

この状況は、「器(キャパシティ)」と「水(精神的要求)」のメタファーを通じて捉えることができます。

現代社会では、かつてないほど大量で複雑な「水」が私たちの「器」に注ぎ込まれていますが、多くの人の器は、その激しさや複雑さにうまく対応できず、結果として水があふれ「お手上げ/溺れそうな(In Over Our Heads)」状態に陥っているのです。

さらに、この要求に応えることには、”連鎖的な二重性”が内在していると考えられます。

一つは、社会構造や制度、文化や対人関係の中に客観的に存在する「実在論的な要求」です。

もう一つは、その要求を私たちが自身の「意識の秩序(発達段階)」を通じてどう知覚し、意味づけるかという「認識論的な要求」です。

たとえば、ガラスのコップに熱湯を注げば割れますが、熱に強い陶器なら対応できます。

仮に同じ「水(実在論的な要求)」が注ぎ込まれたとしても、器の材質や形状で受け止め方(認識論)は異なります。

つまり、私たちの認識論的な意味構築の姿勢(=発達段階)が、要求の重みや対処可能性を左右するのです。

また、「連鎖的」という視点では、私たちが要求に応えきれないとき、器からあふれた水(要求)を他者にも課し、連鎖的に困難が増幅する現象が想定できます。

その結果、「お手上げ/溺れそうな」状態が社会全体に広がっていくのです。

だからこそ、私たちが成人発達理論を学び、高次の発達段階への変容を志向し、いかに精神的なキャパシティ(器)を広げていけるかが、本書の主題となっています。

(※ただし、この主張自体の妥当性については後述で検討します)

多くの大人が留まる第3段階「環境順応」

キーガンは5つの発達段階を定義しています(本書では「次元」と表現されていますが、本記事では「段階」で統一します。これについては鈴木規夫さんの巻末解説もご参考ください)。

※この5つの段階については、以前紹介した「オットー・ラスキー著『「人の器」を測るとはどういうことか』」の書評記事もご参照ください。

重要なのは「第3段階:環境順応段階」と「第4段階:自己主導/自己著述段階」です。

多くの成人は第3段階に留まり、半数以上が第4段階の意識に十分に到達できないまま人生を終えると指摘されます。

なお、本書の構成は以下の4つのパートに分かれますが、大部分がパート2・3――つまり「第3段階から第4段階への移行」に割かれており、この点にキーガンの問題意識の強さがうかがえます。

- パート1:10代の若者を主題に「第2段階から第3段階への移行」を論じる

- パート2・3:親子、夫婦、仕事、対人支援、学びなどを通じて「第3段階から第4段階への移行」を論じる

- パート4:ポストモダンという社会思想のパラダイムをテーマに「第4段階から第5段階への移行」を論じる

第3段階では、他者や社会の期待・規範に自己のアイデンティティを置き、それに適合することで安定を得ようとします。

このとき、しばしば、自分の外にある問題――組織的な課題やパートナーの不機嫌さなど――までも、自分の責任と感じて抱え込んでしまいがちです。

ただし、この第3段階は「他者とのつながりを重視する価値観」という単純な言葉では片付けられません。

私が本書で考えさせられたのは、この段階に対する捉え方の複雑さ・深遠さです。

たとえば「自律」は第4段階を象徴するキーワードですが、「自律すべき」という価値観自体が、実は社会や周囲からの期待を無批判に内面化した結果である場合も多くあります。

「自律が大事とされているから…」「会社や親が自律を求めるから…」と考えて、自律を志向する場合、その行動基準は依然として「外部」にあり、第3段階のパラダイムと言えるでしょう。

さらに、ややこしいことに、外部からもたらされた目標や使命感を自分自身のものと一体化させ、そこに向けてエネルギッシュに取り組みながらも、その「起源」への内省を欠くケースも見られます。

実際は第3段階の見方をしているにもかかわらず、自分は第4段階に立っていて第3段階より成熟していると思い込んでしまう「妄信的な自律」も、現代社会では珍しくありません。

なぜ多くの大人が第3段階に留まりやすいのか――それは、この段階で希求する所属感や安定感が、人間の根源的欲求に深く結びついているからでしょう。

しかし、その安定・安心の裏側では、自己の起源にある「本当の声」に蓋をして、外部の期待に振り回されてしまう苦悩が潜んでいます。

第4段階「自己主導」に向かうには?

第3段階の「外部への埋め込み」から脱却し、真の「自己主導性」を獲得するとはどういうことでしょうか。

これに関しては、いくら言葉で説明を費やしたからといって、たやすく実感できるものではありません。

まず、キーガンが提示する「第4段階:自己主導/自己著述段階」は、単なるスキルや学習スタイルの変化ではありません。

それは、「自分自身」「世界」「自分と世界の関係」の理解そのもの、すなわち「意識の秩序」が根本的に変容することを指します。

私が注目したポイントは、第4段階の人は「体系的思考(セオリー構築)」ができるようになるという点です(認知段階の発達に関しては、こちらの記事をご参照ください)。

たとえば、怒りの感情に飲み込まれる第3段階の人に対して、第4段階の人はその感情を客観視し、「なぜその心の状態が生まれたのか」を内省し、状況や関係性を広い文脈で捉え直すことができます。

そして怒りと距離を置き、「相手を変えるのではなく、自分自身を変える」という主体的な対処を選択できるのです。

また、第4段階への移行の鍵は「今まで一体化していたものを区別して捉える」こととも指摘されています。

たとえば「他者の考えを内面化した自分らしい考え」と「他の誰とも異なる自分らしい考え」の区別、「他者からの独立・分離」と「他者と深く関わりながらも自分がオーナーシップをとること」の区別など――。

このような「区別」によって、外部の権威や規範から距離をとり、内的な自律性を確立していくことができるようになります。

ただし、この移行は決して平坦な道ではなく、苦難もあり時間もかかるものです。

第3段階で築いてきた安心感やアイデンティティの基盤を揺るがし、社会的権威や所属への信頼が相対化されることには大きな不安や痛みを伴います。

この点は、私たちが器の成長プロセスモデルで述べる「限界の認識」と重なりますので、こちらの記事もご参照ください。

「支援」と「挑戦」の絶妙なバランス感覚

この困難な発達の旅路を進めるには、「支援」と「挑戦」の絶妙なバランスが不可欠であるとキーガンは説きます。

支援なく「挑戦ばかり」では人は不安に苛まれ、失敗を恐れて守りに入り、新しい挑戦を避けるようになります。

逆に、挑戦のない「支援だけ」では現状に安住し、成長の機会や動機づけを失ってしまいます。

しかし現代社会では、多くのことが要求される一方で、適切な「挑戦」も「支援」も、ともに不足しがちです。

適切な支援とは、大人として信頼され、真摯に認められることで、挑戦への心理的な土台や自己受容の感覚が得られる関わりを指します。

成果主義や効率優先のなか、「いたわり」や「思いやり」のような関わりが圧倒的に不足してはいないでしょうか。

適切な挑戦とは、現状の自らの「意味づけのシステム(意識の秩序)」では容易に対応できない、より複雑で高度な思考や行動を求めるような関わりを指します。

しかし現実には、組織・社会が規定する成果を優先し、そうした観点を達成ことを過剰に要求するばかりで、かえって現状の第3段階にとどめる傾向を強めてしまうことも少なくありません。

なぜ本書は”あえて”難解なのか?

ここまで述べてきたとおり、第3段階と第4段階の違いは単純ではありません。

むしろ「理解したつもり」になることで、私たちはすぐ第3段階の認知に引き戻されてしまいます。

この点、キーガンが指摘するとおり、「自己主導を目標にした教育・支援」と「自己主導を可能にする意識の促進を目指す教育・支援」は根本的に異なるということを、我々は理解する必要があるでしょう。

前者は表面的な「自己主導的に見える行動」を促し、第3段階的な「期待に応える姿勢」を強化することになります。

対して、後者は、内的な「意識の構造」そのものの変容に焦点を当て、時間をかけて自己主導性を育みます。

こうした文脈を踏まえると、キーガンが本書で「一見わかりづらい難解な説明」にこだわっているのは、読者に安易な答えを与えず、主体的な思考を促す「挑戦」の意図があるからではないかとも感じられます。

わかりやすい答えを与え、私たち読者がそれを単純な形で実践に結び付けてしまうことは、結局、第3段階の傾向を助長することになりかねません。

また、「第5段階:自己変容段階」について本書が詳しく触れないのも、読者の発達段階に合わない過度な挑戦を避ける意図があるのかもしれません。

「第5段階のすばらしさがどうあれ、人々の準備が整うまでは、ポストモダンカリキュラム(第5段階の要求)を課すべきではない」との一節は、とても重みのある指摘のように思います。

第3段階の傾向を持つ人が多数派である現代社会において、多くの人々は第5段階をより単純化した形で捉えやすく、その結果、安易な判断で自分は第5段階にいると思い込み、さらに第5段階を絶対的に素晴らしいものとして他者に要求してしまうかもしれません。

すると、多くの人々にとって不必要な混乱や抑圧を招き、かえって学習者の不安を高め、発達を阻害しかねません。

少なくとも、本書を通じて一定の知識を得たからと言って、第5段階を十分に理解できたと自惚れたり、またそれを一方的に教えたり求めたりするのは、慎重になるほうが望ましいかと思います。

(※ただし、私たちが研究する「器の思想」では、第5段階に相当するものを射程にいれています。キーガンの第5段階のより深い理解を得るためにも、こちらの記事をご参照ください)

私たちの内なる「情熱」に耳を傾ける

本書の「エピローグ」の中で、キーガンは「情熱」について言及しています。

「情熱は、それ自体が目的だ」「新たな人生の可能性を予言する」といった言葉からは、それまで緻密に積み上げてきた重厚な論理を超えた、感情面の生命的なエネルギーの強さが伝わってきます。

この情熱こそが「変わりたい」「成長したい」という内発的動機であり、それは現代社会の画一的な要求とは一線を画し、私たち固有に自分らしい可能性をもたらしてくれるための起源と言えるでしょう。

「神でさえ私たち人間がどうなるかわからないのだから、人間が大きな要求で支配する必要があるのだろうか」というキーガンの問いからは、外的な要求を離れたところにある人間という存在の底知れない可能性を心から信じている姿勢が伺えます。

この指摘は、社会の要求を相対化し、より自由な自己創造に向かうことへの力強いメッセージのように感じられます。

社会の要求にただ適応するのではなく、「それは本当に正しいのだろうか」と飽くなき探究と対話を繰り返し、時には規範に抗いながら、内なる情熱に耳を傾けて自分を貫くことが、現代社会に生きる私たちに求められていることかもしれません。

キーガンの「カリキュラム」を超えて ― 私たち自身の「器」を再構築する旅へ

『ロバート・キーガンの成人発達理論』は決して易しい本ではありませんが、その奥には現代を生きる私たちの「生きづらさ」の根源と、そこから抜け出し成熟した自己へ成長していくための深い洞察が詰まっています。

ただし、その示唆を本当の意味で血肉化し、私たち自身の成長と社会の発展につなげるには、一つの重要な態度が求められるように思います。

それは、本書の内容を絶対的な「正解」として鵜呑みにせず、本書自体も含んで超える対象として捉え直し、キーガンの理論の限界や他の可能性を吟味しながら、自分ならではの視点でそれを再構築する必要があるという矛盾を含んだ態度です。

そこで、より深い本書の読解と実践にあたり、私自身が感じた疑問点・留意点を最後にまとめます。

第一に、「段階」という捉え方の功罪について

キーガンの段階理論(ステージモデル)は目指すべき発達の方向性として強力な枠組みを提供しますが、「段階」という言葉はあたかも一方通行の成長であり、そこに到達すれば常に「立派な人」でいられるという固定観念を植え付けかねません。

元教師であるキーガンが好んで用いる「カリキュラム」という言葉も、「(まるで競争に向かわせるような)唯一の正しいコース」というニュアンスを帯びており、段階の絶対性を強化する要素として働いている懸念があります。

もちろん、キーガン自身は「高次段階が絶対的に良いわけではない」と慎重な態度で述べており、社会環境のコンテクストに応じて、現在の段階に留まることも肯定しています。

それでも「段階」という強いイメージは、とくに第3段階に位置付けられる読者からは「より上位の第4段階こそ優れている」というメッセージに受け取られやすいように思います。

結果として、私たちは「発達」や「成熟」という言葉の持つ多義性やそのプロセスの非線形性や、キーガンのフレーム内に収まらない他の重要な観点がある可能性を見落としがちになってしまいます。

これに対して、私たちの「器」というメタファーは、ステージモデルのアンチテーゼとして、多様な形や材質の美しさを許容するニュアンスを持っています(器には東洋的な”空”の発想が土台にあります。詳しくは、こちらの記事を参照ください)。

段階理論は、発達という概念を精緻に理解する重要な手がかりである一方で、それがすべてではなく、一つの手がかりにすぎないというアンビバレントな態度が求められるのではないかと思います。

むしろキーガンの段階理論という下敷きがあったおかげで、我々は、その枠組みに安住せず、それを「含んで超える」器のあり方を構想することができるのだと思います。

第二に、「要求」に対する本書の視点の偏りについて

キーガンは社会からの文化的な要求と個人の発達段階のミスマッチに光を当て、個人が発達段階を高めてギャップを埋める必要性を力説します。

しかし、その際、どうしても「社会からの要求は所与のもので、それに追いつくべき」という方向性が強調されがちです。

言い換えれば、「いかに高度な要求に応えるか」には光が当たる一方、「その要求自体は本当に妥当なのか、要求そのものを変えることはできないのか」という問いかけは相対的に弱い印象を受けます。

このことは、一見些細な問題に見えるかもしれませんが、実は深刻な帰結をもたらしうるものです。

なぜなら、「要求に応えるために発達段階を高める必要がある」という論理は、いつまでたっても私たちを「外部の期待に応えようとする」第3段階の渦の中から抜け出させなくする可能性に導くからです。

ただし、先述のとおり、キーガンは自身の記述の難解さを通じて、読者である私たちに「社会の本当の要求とは?」「私たちは本当にそれに応えるべきか?」といった根源的な問いを投げかけており、自分自身の頭で独自のセオリーを構築する「挑戦」を促している側面もあります。

このことを深読みすれば、要求に関する問題は、要求される側の発達段階の問題(それは往々にして要求に応えられない人を悪者にしてしまう)でなく、むしろ、要求する側の発達段階にも深く関わっていると言えるのではないでしょうか。

だからこそ、私たち読者としては、要求に応える側の姿勢を意識するだけでなく、(無自覚のうちに)要求を課している側の姿勢のほうに意識を向けながら、本書を読み込んでいく必要があるように思います。

第三に、理論の信頼性と根拠について

キーガンは第4段階の説明を通じて自己主導のセオリーを構築する重要性を説きますが、翻って、自身の理論に関しては、あたかも普遍的な真実であるかのように記述する箇所が随所に見受けられます。

私たちが、本書を読む際には、少なくとも同氏の研究が約30年前の、しかも主に欧米のエリート層を対象にしたものであるという限界を認識しておく必要があるでしょう。

また、巻末解説において鈴木規夫さんが、キーガン理論の重要な特徴である「一貫性(異なる文脈でも段階の傾向が安定して現れるという仮説)」に対して、現代の発達心理学の主流派である状況論的アプローチを踏まえたうえで、疑問を投げかけています。

こうした限界があるからといって、本書の内容が信頼に値せず、日本の現代社会にまったく適用できないと言いたいわけではありません。

むしろ、本書から得られる深い示唆は、現代の日本社会に十分に適用でき、大いに役立つ可能性があります。

ただ、それを適切に役立てるうえでも、知識・真実は、時代や文脈、関係性の中で常に問い直され、更新されていくものというスタンスが求められるように思います。

つまり、知識・真実に対するそうした慎重な吟味の態度――複雑な現実の問題に対して、特定領域の閉じたシステムの中で捉えるだけでなく、その現実が様々な立場からどのように見えるのかを俯瞰して問い直し、そのうえで自らが主体的な姿勢で知識・真実を吟味し、評価し、解釈し、判断を下そうとする態度こそが、本書の内容を真の意味での実践に結び付けるために必要になるのではないでしょうか。

本書が成人発達理論における重要な一冊であることに疑いの余地はありません。

ただし、それがどれほど伝統的あるいは先駆的で、現代でも色あせない示唆をもたらすものであっても、それを「教科書・バイブル」として受け取るだけでなく、あくまで「足がかり」として、自分自身の経験と問いを基に独自の「理論(セオリー)」を主体的に再構築することが大切になります。

そして、それこそが、キーガンの述べる「第4段階:自己主導段階」が持つべき態度そのものと言えるのではないでしょうか。

概念をただ受け入れるのではなく、自分自身の視点から、システム全体(文化・歴史・個人の文脈)を踏まえて深く吟味し、批判的に考え、新たな意味を創造していく――それこそ、まさしく新たな器づくりに向かう終わりのない旅を意味します。

そして、この旅は決して容易ではなく、たびたび困難に直面し、それでも前に進むためには、適切な「支援」と「挑戦」の環境が欠かせません。

だからこそ、そうした環境づくりを担う人事・組織開発や対人支援の専門家、親、上司、リーダー、そして自分自身と他者の成長を願うすべての人にとって、本書には一読の価値があるヒントであふれていると思います。

キーガンが本書で投げかけた最も深遠な「カリキュラム」とは、その「カリキュラム」自体を独自の方法で問い直して、個々人の情熱が湧き上がる形で再構築して、自分らしい可能性を探究することではないでしょうか。

その旅の困難を抜けた先で、お手上げ状態に見えたものが、実は「バンザイ」だったとわかるような希望にあふれる未来と出会うかもしれません。

そして、そこでは他者や自分自身への「いたわり」と「思いやり」に満ちた新しい関係性――器の響き合いが生まれていることでしょう。