私たちは、一人では生きていけません。家族、友人、同僚、地域社会、そして時には見知らぬ人々との関わりの中で、日々を過ごしています。

この「社会」との関わりは、私たちの人生においてどのような意味を持つのでしょうか?

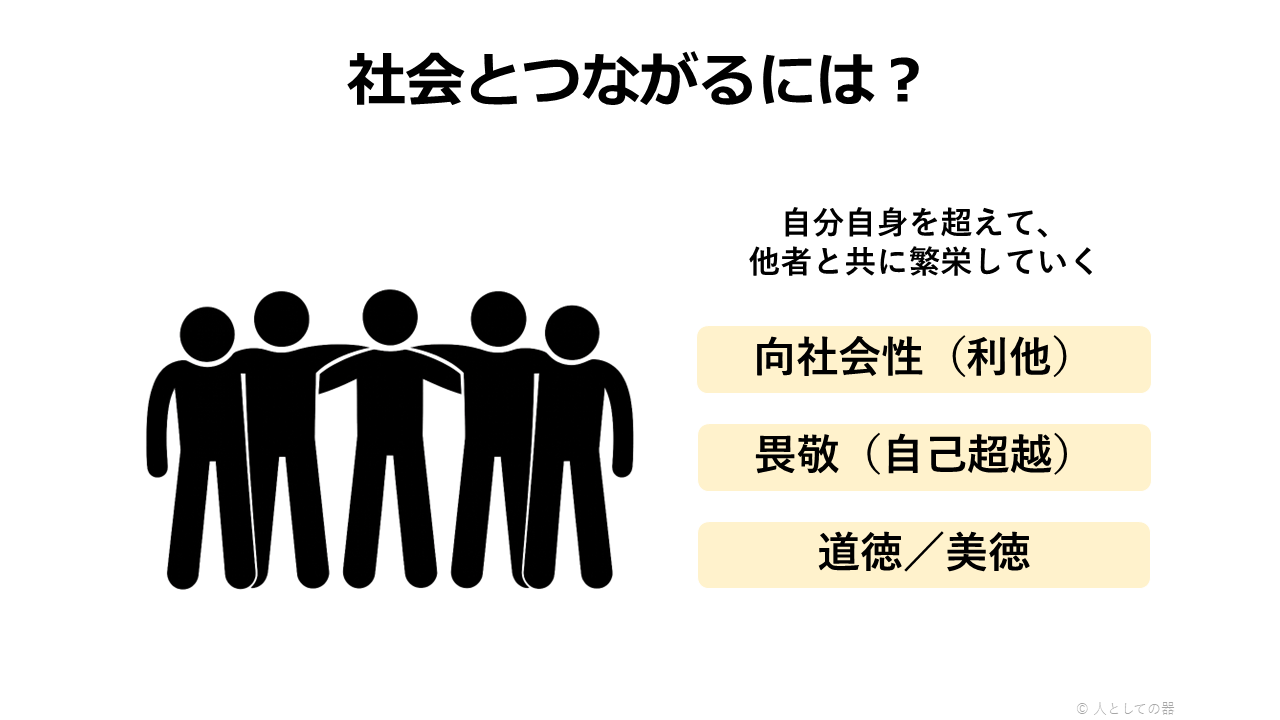

そして、より良く社会と関わり、社会に貢献していくためには、どのような意識を育む必要があるのでしょうか?

心理学や関連分野の研究では、私たちが他者や社会とどのように関わっているかを明らかにしています。

その関わり方は、単なる外面的な行動(助け合い、協力など)を見るだけでなく、内面にある利他性、畏敬の念、そして道徳・美徳が複雑に絡み合った結果として捉えられます。

本記事では、これらの研究知見に基づき、私たちがより豊かに「社会」とつながり、関わっていくかについて探究します。

私たちはどのように「社会」と関わるか?

私たちが他者や社会と関わる時、そこには単なる利害関係を超えた、より深い次元が存在します。

そこで最近の研究を踏まえて、以下の3つの側面から「社会」との関わりを見ていきます。

① 向社会性(利他)

利他とは、他者を利する意図・動機・コスト・社会規範といった側面を強調する概念です。

心理学の研究では、利他に関して、より幅広い傾向として他者の福祉を促進する性質を「向社会性」という概念で表します。

向社会性には、他者の幸福を願う「向社会的動機」と、実際に他者を助けたり協力したりする「向社会的行動」があり(Pfattheicher et al., 2022)、後者は社会との関わりの具体的な現れと言えます。

向社会的動機については複雑な側面があり、Liao et al. (2022) では、自律性のレベル(裁量的 vs. 義務的)と一般性のレベル(グローバル vs. 文脈的 vs. 地位的)の2次元に基づく、6つのカテゴリーから説明しています。

- 裁量的かつグローバルな動機:自身の意思に基づいて、広範な他者や社会全般の利益のために行う自発的な動機が挙げられます。ここでは、個人的な価値観やアイデンティティ、社会全体への貢献を喜びと感じる気持ちなどが根底にあります。

- 裁量的かつ文脈的な動機:自身の意思に基づいて、特定の文脈的な領域(例えば、仕事、キャリア、職業)における特定の他者の利益のために行う自発的な動機が挙げられます。ここでは、仕事を通じて特定の顧客層や社会セクター(業界)に貢献したいという個人的な願望などが該当します。

- 裁量的かつ地位的な動機:自身の意思に基づいて、自身の職務や役割における特定の他者(例えば、顧客、同僚)の利益のために行う自発的な動機が挙げられます。ここでは、同僚を助けることを個人的に楽しいと感じたり、顧客の満足を自分の仕事のやりがいと捉えたりする動機が含まれます。

- 義務的かつグローバルな動機:役割や期待、あるいは強い道徳的信念によって、広範な他者や社会全般の利益のために、半ば義務的に生じる動機が挙げられます。ここでは、社会の一員としての責任感や、世界をより良くしなければならないという使命感などが考えられます。

- 義務的かつ文脈的な動機:役割や期待、あるいは特定の職業倫理によって、特定の文脈的な領域における特定の他者の利益のために、半ば義務的に生じる動機が挙げられます。ここでは、例えば、医療従事者が患者の健康を守るという職業上の義務感などが考えられます。

- 義務的かつ地位的な動機:職務上の期待によって、自身の職務や役割における特定の他者の利益のために、半ば義務的に生じる動機が挙げられます。ここでは、顧客対応は自分の仕事の一部であるという認識や、チームの目標達成のために同僚をサポートしなければならないという責任感などが考えられます。

さらに、Liao et al. (2022) のメタ分析からは、以下のことが明らかになっています。

- “裁量的”な向社会的動機は、「幸福感」「職務パフォーマンス」に肯定的な影響を与えるが、”義務的”な動機はほぼ関連しない

- “グローバル”な動機と”文脈的”な動機は、”地位的”な動機よりも「幸福感」に強く関連する

- 一方、”地位的”な動機は、”文脈的”な動機や”グローバル”な動機より「職務パフォーマンス」に強く関連する

さらに、”義務的”な向社会的動機は、必ずしも望ましい結果をもたらすとは限らず、それが過度になるとストレスやバーンアウト、職務パフォーマンスの低下、時には非倫理的な行動といった「ダークサイド」を持つことも指摘されています(Bolino & Grant, 2016)。

② 畏敬(自己超越)

私たちは、個人の一時的なニーズや欲望を超越する形で『自己を超えた何か』に意識を向けることがあり、それに伴う感情は「自己超越感情」と呼ばれています。

自己超越感情の代表的なものには畏敬(Awe)、感謝(Gratitude)、慈悲(Compassion)などが挙げられ、これらは、日常的な自己の利益や関心事から離れ、より大きな視点や他者との繋がりをもたらす点で共通しています(Stellar et al., 2017)。

中でも「畏敬」は、私たちが普段持っている理解の枠組みや期待を超えるような「広大さ」を持つ対象に出会ったときに生じる感情で、これにより個人の重要性を相対的に低下させるとともに、社会的関係を優先させ、個人を結束力のある集団へと統合することに導きます。

ここで言う「広大さ」とは、自然の広大さ(例:雄大な山々、広大な宇宙)だけでなく、人の卓越した技芸や深い智慧や道徳的な高潔さ、科学や宗教や哲学などの複雑で深遠なアイデア(例:数学的真理、生命の神秘)などを含みます。

そして、圧倒的な広大さに触れたとき、私たちは既存の知識や世界観では捉えきれないと感じ、それでも、その対象を理解しようとして、自分の認知的な枠組みを「更新・調整する必要性」を感じることになります(Keltner & Haidt, 2003; Stellar et al., 2018)。

このように畏敬を経験することにより、自己への囚われ(自己中心性)を弱め、「小さな自己」の感覚(自分が広大な世界の中の小さな一部であるという感覚)や謙虚さを生み出すことに結び付きます(Stellar et al., 2018; Bai et al., 2017)。

その結果、他者やコミュニティ、自然、人類全体といったより大きな存在への関心を高め、向社会性(協力、寛容さ、援助なども含む)を促進し、集団への統合や他者との精神的なつながりを深めることになるのです(Stellar et al., 2017; Piff et al., 2015)。

ただし、畏敬には「肯定的な畏敬: 壮大な自然や芸術、人間の偉大な達成などに対する感動と驚き、賞賛の念を伴う感情」と「脅威ベースの畏敬: 自然災害や圧倒的な力を持つ存在(宗教的指導者)などに対する、畏れや恐ろしさを伴う感情」という二つの側面があります(Gordon et al., 2017)。

前者は主にポジティブな効果(例:向社会性の向上)と関連しますが、後者は恐怖感や無力感を引き起こし、必ずしもポジティブな結果に繋がらないことに注意が必要です(Gordon et al., 2017)。

③ 道徳/美徳

私たちの社会的な行動の根底には、「道徳的自己(Moral Self)」が存在します。

Jenningsら(2015)によれば、道徳的自己とは、自己を定義する道徳的属性(信念、志向性、気質、認知的判断、感情)から成る複雑なシステムです。

理論的には、道徳的判断(何が正しいかの認知的評価、例:結果主義 vs 形式主義)と道徳的アイデンティティ(道徳を行動に移す動機の一貫性)によって道徳的行動が導かれることになります(Reynolds & Ceranic, 2007)。

ただし、Reynolds & Ceranic (2007) の研究によれば、社会的コンセンサス(提案された行為が良いか悪いか、正しいか間違っているかについての社会的な合意)の程度によって、道徳的行動に向かう要因は異なることが示唆されています。

- 社会的コンセンサスが高い状況(慈善活動など)では、道徳的アイデンティティ(特に象徴化の側面)が道徳的行動に直接的にプラスの影響を与えることが示されました。つまり、自分を道徳的な人間だと認識し、その特性を公に示そうと考えるほど、慈善活動に参加する傾向が強くなります。

一方で、このような状況では、結果主義や形式主義といった道徳的判断は、道徳的行動に有意な影響を与えませんでした。これは、社会的に何が正しいかが明確な状況であるため、個人の道徳的判断の必要性が低下することが理由として考えられます。 - 社会的コンセンサスが高くない状況(倫理的ジレンマなど)では、道徳的判断が道徳的行動に直接的な影響を与えることが示されました。例えば、結果主義的な傾向が強いほど利益を重視するため不正行為に走りやすく、反対に形式主義的な傾向が強いほど規則や義務を重視するため不正行為を避ける傾向がありました。

- さらに重要な発見として、社会的コンセンサスが高くない状況では、道徳的アイデンティティ(特に内面化の側面)が道徳的判断と相互作用し、道徳的行動を形成することが明らかになりました。例えば、結果主義的な判断基準を持つ個人は、より(極端な)結果主義的な行動(例:不正行為を頻繁に行う)を取りやすくなり、一方で形式主義的な判断基準を持つ個人は、より(極端な)形式主義的な行動(例:不正行為を全く行わない)を取りやすくなる傾向にあるとされます。

まとめると、社会的コンセンサスが低い状況では、道徳的アイデンティティが、個人の道徳的判断を強化する動機付けの力として働くことが示唆されています。

言い換えれば、複雑化する現代社会のように何が道徳的であるかが曖昧な状況下では、強い道徳的アイデンティティを持つ個人は、自身の道徳的信念に基づいてより一貫した行動を取ろうとするのです。

しかし、極端に強い道徳意識を持つことは、義務感にもつながり精神的な負担を高めたり、不正行為者への制裁を強めたり、自身の価値観を硬直化させて不寛容に結びついたりする懸念もあります(Jennings et al., 2015)。

そこで、単なる道徳的規範への適合を超えて、個人の内面的な特質、意図、持続性、そして人間としての繁栄に深く関わっている「美徳(Virtue)」に関する理解を深める必要があります。

美徳は、道徳的行動が安定していて適切に動機づけられているための基盤となります(Fowers et al., 2021)。

Fowersら (2021) は、美徳をより深く理解するための枠組みとして『STRIVE-4モデル』を提唱しています。

- ST: Scalar Traits (スカラー特性):美徳は、測定可能な特性として捉えられます。単純に「あるかないか」という二分法的なものではなく、連続的な尺度上で評価できます。

- R: Role sensitive (役割感受性):美徳の発現は、個人的、職業的、市民的な役割といった様々な社会的役割によって変動します。

- I: situation × trait Interactions (状況×特性の相互作用):美徳に関連する行動は、個人の美徳特性と状況要因との相互作用によって影響を受けます。

- VE: Values(価値) / Eudaimonia(ユーダイモニア):美徳は、価値のある善を目指すもので、特にユーダイモニア(人間的繁栄、よく生きること)と関連し、それ自体が価値のある特性と言えます。

そして、美徳には、4つの主要な構成要素があります。

- Knowledge (知識): 美徳に関連する認知や理解。

- Behavior (行動): 美徳として発現する具体的な行動。

- Emotion/Motivation (感情/動機): 美徳に一致した感情や行動への動機。

- Disposition (性向): 状況に応じて美徳に沿った行動をとろうとする安定した傾向や性質。

つまり、美徳は生まれつき備わっているのではなく、学習や実践を通じて育てることができるものであり、状況や役割に応じて柔軟に発揮され、また価値のある善を目指すことで、私たち自身の人生や社会全体のより良いあり方(ユーダイモニア)につながっていくもの、と捉えることができます。

「社会性」を豊かに育むための4つのヒント

より良く社会と関わり、貢献していくための「社会性」を育むには、どうすればよいのでしょうか?

ここまでの研究知見から示唆される4つのヒントを紹介します。

ヒント1:向社会的動機のバランスを意識する

- 動機の多様性を認識する: 自分の向社会的行動がどのような動機(裁量的か義務的か、どの程度の範囲か)に基づいているかを認識しましょう。特に裁量的な動機(自発的に他者を助けたい気持ち)を育むことで、行動の持続性と幸福感が高まります。

- 義務感への依存に注意する: 研究によれば、義務的な向社会的動機は幸福感や職務パフォーマンスとほぼ関連がなく、過度になるとストレスやバーンアウトにつながる可能性があります。社会的責任を果たすことは重要ですが、純粋に「したい」という気持ちからの行動とのバランスを意識しましょう。

- 状況に応じた動機の適用: 地位的動機(例:職場での同僚サポート)は職務パフォーマンスに強く関連し、グローバルな動機(社会全体への貢献)は幸福感に強く関連することを理解し、状況に応じて適切な動機を活かしましょう。

- まずは小さな行動から始める: 日常の中で、困っている人に声をかける、足の弱い人に席を譲るなど、小さな向社会的行動から実践することで、向社会性を育みましょう。

ヒント2:畏敬体験を通じて自己中心性を和らげる

- 自然との触れ合い: 雄大な山々、満天の星空など、自然の広大さを体験する機会を定期的に設けましょう。これらは畏敬を感じる最もポピュラーな機会です。

- 芸術や文化体験: 優れた音楽、絵画、建築など、人間の創造性の卓越さに触れる時間を持ちましょう。

- 知的探究の時間: 宇宙の神秘、生命の不思議、哲学的な問いなど、知的好奇心を刺激する深遠なテーマを探究する時間を設けましょう。

- 「小さな自己」の感覚を意識的に味わう: 畏敬を感じる瞬間に、自分が広大な世界の中の小さな一部であることを意識し、その感覚をじっくりと味わいましょう。これが謙虚さを育み、他者やコミュニティとのつながりを深めます。

- 肯定的畏敬と脅威ベースの畏敬を区別する: 畏敬には肯定的な側面(感動や賞賛を伴う)と脅威ベースの側面(恐れを伴う)があります。肯定的な畏敬体験を中心に求めていくことで、向社会性の向上といったポジティブな効果が期待できます。逆に、脅威ベースの畏敬に当てはまっていないか、内省的に振り返ってみましょう。

- 日常の中の畏敬に気づく習慣を持つ: 特別なイベントだけでなく、日常生活の中にある小さな驚きや美しさ(夕暮れの美しさ、子どもの成長など)にも意識を向け、「日常の畏敬」を見出す習慣を育みましょう。

ヒント3:道徳的自己と美徳を体系的に育む

- 道徳的自己を省察する: 自分がどのような道徳的価値観を大切にしているか、それが自己アイデンティティの中でどの程度中心的か(内面化)、また日常行動にどう表れているか(象徴化)を問いかけてみましょう。

- 道徳的判断の硬直化を避ける: 強すぎる道徳的アイデンティティは時に極端な判断や不寛容につながる可能性があります。自分の信念や判断に絶対的な確信を持ちすぎず、多様な視点に開かれた姿勢を保ちましょう。

- 社会的コンセンサスの程度を意識する: 社会的コンセンサスが高い状況(例:慈善活動など)では道徳的アイデンティティが、社会的コンセンサスが低い状況(例:倫理的ジレンマなど)では道徳的判断が行動に強く影響します。状況に応じた適切な道徳的規準を意識して育みましょう。

- 美徳の構成要素をバランスよく育む:まずは自分が大切にしたい美徳(例:感謝、謙虚さ、思いやり)について学び、理解を深めましょう。そのうえで、学んだ美徳に関連する具体的な行動を日常生活に取り入れましょう。その際、行動の背後にある感情や動機に注意を払い、自らの純粋な動機を見出しましょう。そして、継続的な実践を通じて、自然な形で美徳に沿った行動を取ろうとする姿勢を育みましょう。

ヒント4:社会的文脈を理解し全体的な繁栄を目指す

- 他者との相互作用を重視する: 他者に一方的に利益を供与するのではなく、互いの成長を促す相互作用として他者との関係を捉えましょう。助け合いの関係性を築くことで、持続可能な社会性が育まれます。

- 状況と特性の相互作用に注目する: 美徳に関連する行動は、個人の特性と状況要因との相互作用によって影響を受けます。自分の強みや弱みを理解し、それを活かせる状況を選んだり創り出したりすることも大切です。

- ユーダイモニア(人間的繁栄)を視野に入れる: 短期的な幸福感だけでなく、美徳が示すように、長期的な視点から人間的繁栄や「よく生きること」を視野に入れた社会との関わり方を模索しましょう。

まとめ

「社会」との関わりは、研究知見が示すように「向社会性(利他)」「畏敬(自己超越)」「道徳/美徳」という多層的な側面を持っています。

これらの要素は相互に影響し合い、私たちの社会性を形作っています。

まとめると、社会との豊かなつながりを育むためには、以下の点を意識することが重要です。

- 向社会的動機の多様性を理解し、主に裁量的な動機を大切にする

- 畏敬体験を通じて「小さな自己」の感覚を育み、自己中心性を緩和する

- 道徳的自己と美徳を知識・行動・感情・性向の側面から体系的に社会性を育む

- 社会的文脈を理解し、個人と社会の双方の繁栄(ユーダイモニア)を目指す

ただし、単に社会に迎合したり、絶対視することは、自己を見失い、ダークサイドに陥る危険性もあります。

大事なことは、自己と社会の緊張関係の中で、自分自身と深く潜っていった先に、社会性を見出していくことではないかと思います。

上述したアプローチを通じて、自分自身の器の範囲を広げ、他者や社会とより深く建設的につながり、共に繁栄していくための意識を育んでみてはいかがでしょうか。

参考文献

- Bai, Y., Maruskin, L. A., Chen, S., Gordon, A. M., Stellar, J. E., McNeil, G. D., Peng, K., & Keltner, D. (2017). Awe, the diminished self, and collective engagement: Universals and cultural variations in the small self. Journal of Personality and Social Psychology, 113(2), 185–209.

- Bolino, M. C., & Grant, A. M. (2016). The Bright Side of Being Prosocial at Work, and the Dark Side, Too: A Review and Agenda for Research on Other-Oriented Motives, Behavior, and Impact in Organizations. Academy of Management Annals, 10(1), 599–670.

- Fowers, B. J., Carroll, J. S., Leonhardt, N. D., & Cokelet, B. (2021). The Emerging Science of Virtue. Perspectives on Psychological Science, 16(1), 118–147.

- Gordon, A. M., Stellar, J. E., Anderson, C. L., McNeil, G. D., Loew, D., & Keltner, D. (2017). The dark side of the sublime: Distinguishing a threat-based variant of awe. Journal of Personality and Social Psychology, 113(2), 310–328.

- Jennings, P. L., Mitchell, M. S., & Hannah, S. T. (2015). The moral self: A review and integration of the literature. Journal of Organizational Behavior, 36, S104–S168.

- Keltner, D., & Haidt, J. (2003). Approaching awe, a moral, spiritual, and aesthetic emotion. Cognition and Emotion, 17(2), 297–314.

- Liao, H., Su, R., Ptashnik, T., & Nielsen, J. (2022). Feeling Good, Doing Good, and Getting Ahead: A Meta-Analytic Investigation of the Outcomes of Prosocial Motivation at Work. Psychological Bulletin, 148(3-4), 158–198.

- Pfattheicher, S., Nielsen, Y. A., & Thielmann, I. (2022). Prosocial behavior and altruism: A review of concepts and definitions. Current Opinion in Psychology, 44, 124–129.

- Piff, P. K., Dietze, P., Feinberg, M., Stancato, D. M., & Keltner, D. (2015). Awe, the small self, and prosocial behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 108(6), 883–899.

- Reynolds, S. J., & Ceranic, T. L. (2007). The Effects of Moral Judgment and Moral Identity on Moral Behavior: An Empirical Examination of the Moral Individual. Journal of Applied Psychology, 92(6), 1610–1624.

- Stellar, J. E., Gordon, A. M., Piff, P. K., Cordaro, D., Anderson, C. L., Bai, Y., Maruskin, L. A., & Keltner, D. (2017). Self-Transcendent Emotions and Their Social Functions: Compassion, Gratitude, and Awe Bind Us to Others Through Prosociality. Emotion Review, 9(3), 200–207.

- Stellar, J. E., Gordon, A., Anderson, C. L., Piff, P. K., McNeil, G. D., & Keltner, D. (2018). Awe and humility. Journal of Personality and Social Psychology, 114(2), 258–269.