数年前、大手自動車修理会社の店舗前に植えられていた街路樹が枯れていた出来事がありました。

驚くべきことに、その原因は、店舗の従業員によってまかれた除草剤でした。

では、なぜ、従業員たちは街路樹を枯らしたのでしょうか。

彼らは悪意を持って、それを遂行していたのではなく、「環境整備」という会社の方針に、ただ忠実に従っただけとのことでした。

最近、再びニュースに取り上げられた知床遊覧船事故の背景にも、実は「安全第一」というスローガンが掲げられていたと報道されています。

「環境整備」「安全第一」といった言葉は、本来、私たちがより良い組織、より良い社会へと成長するための道しるべであり、誰も反対できないポジティブな言葉たちです。

「器を広げる」「心を磨く」といった言葉も同様に、本来は成長を促す前向きなメッセージになるはずです。

にもかかわらず、ポジティブなスローガンが、なぜか組織を腐敗させ、非倫理的な行為(あるいは致命的な過失)の温床となってしまうことがあります。

そこで、今回の記事では、上記の事例から着想を得て、私たちの身の回りの組織にも潜む「美辞麗句が『凶器』に変わるプロセス」について考察します。

美辞麗句が悪用される「3つの兆候」

美辞麗句が組織で悪用され始めるとき、共通する「3つの兆候」が現れます。

- 兆候1:「形式」が「実態」を駆逐する

知床遊覧船の経営方針には、「安全第一。船はピカピカにしておく。無事故につながる」という一文がありました。

この一文の恐ろしさは、「安全第一」という目的(実態)と、「船をピカピカにする」という手段(形式)が、何の疑いもなく短絡的に結びつけられている点です。

船体を磨く、デッキを拭く、窓をピカピカにする。

お客様の目に見える部分を意識して「形式」を整えることで、安全という目に見えない「実態」も担保されたかのように錯覚してしまうのです。

しかし、本来「安全」を担保するのは何でしょうか。

エンジンの精密な点検、通信機器の動作確認、船体の亀裂検査、気象情報の精査と、運航可否の厳格な判断基準――。

これらは地味で、コストがかかり、また顧客からは見えにくい作業です。

しかし、「ピカピカに磨く」という目に見える儀式を完璧にこなすことで、組織は「私たちはやるべきことをやっている」という集団的な自己欺瞞に陥ります。

形式は、実態の「代替物」ではありません。

形式を磨くことは、実態を高めることの必要条件であっても、十分条件ではないのです。

にもかかわらず、組織が思考停止すると「測りやすいもの」「見えやすいもの」ばかりに依存しがちです。

そして、気づいたときには、「形式」が「実態」を完全に駆逐してしまう結果を招きます。

- 兆候2:「正義の言葉」が「排除の道具」になる

大手自動車修理会社の方針では、「環境整備」は「心を磨くこと」であり、全活動の原点であると位置づけられていました。

心の綺麗な人は、清潔、整頓、美化ができている――これは反論の余地のない「正義」です。

しかし、いつしか、この「正義」は、組織の論理の中で、未熟な人を統制するための鋭利な「武器」へと転換します。

経営陣や上司の意向に沿わない従業員に対し、次のように投げかけられるのです。

「あなたは心が汚れているから、まだ環境整備ができていない」

「環境整備=心を磨くこと」というイデオロギーの下では、「環境整備ができていない」ことは、即ち――「会社への忠誠心がない」「組織の和を乱す異分子である」という人格否定の烙印となります。

そして、さらに恐ろしいのは、この評価には「正義」の仮面が被せられているため、誰も反論できないことです。

反論すれば、環境整備の精神を理解していない証拠とされ、さらなる攻撃を受ける可能性があります。

正義の言葉は、組織の「ホンネ(上層部への服従)」に従わない者を合法的に排除するための、強力な「道具」として機能してしまうのです。

- 兆候3:「曖昧な言葉」が「不正」を誘発する

「環境整備」は、「正義」であると同時に、非常に曖昧な言葉でもあります。

大手自動車修理会社の方針には、その基準として「徹底して捨てる」「徹底的にピカピカに磨き込む」と書かれていました。

「徹底的に」というキラーワード。これは、どこまでやれば達成なのでしょうか。

そこに明確な基準はありません。

ただ「上司が満足するまで」という、属人的な「空気」が存在するだけです。

この「曖昧さ」こそが、従業員に「上司の真意を『察する』こと」を強要します。

想像してみましょう。「会社の周り10mを毎日清掃する」というルールが、「徹底的に」実行され、「形」から「心」へ至ることを求められる現場があります。

毎日、毎日、掃除をする。しかし、店舗の前には雑草が生える。街路樹の落ち葉が散らばる。

そして、上司からは、「そんな当たり前のこともできないのか」と烙印を押される。

それゆえに、自らの精神的な修行だと思い込んで、そこに意義を見出して清掃を続ける。

「徹底的に」「ピカピカに」形から入って心に至るまで。それに疑問や反論を抱く自身のエゴ(我)が消えるまで――。

やがて、従業員の中で、ある「察し」が働きます。

「この街路樹を根こそぎ排除すれば、『徹底的な環境整備』を達成したと評価されるのではないか」

そして、ある従業員が、除草剤を手に取り、街路樹の根元に、それを注ぎます。

従業員の心の中では、これは「組織への忠誠」であり、上司に評価され、生き延びるための重要な方策となります。

このように、「徹底的」という曖昧な言葉による「空気」の醸成が、従業員を思考停止させ、過剰な実行へと駆り立ててしまうのです。

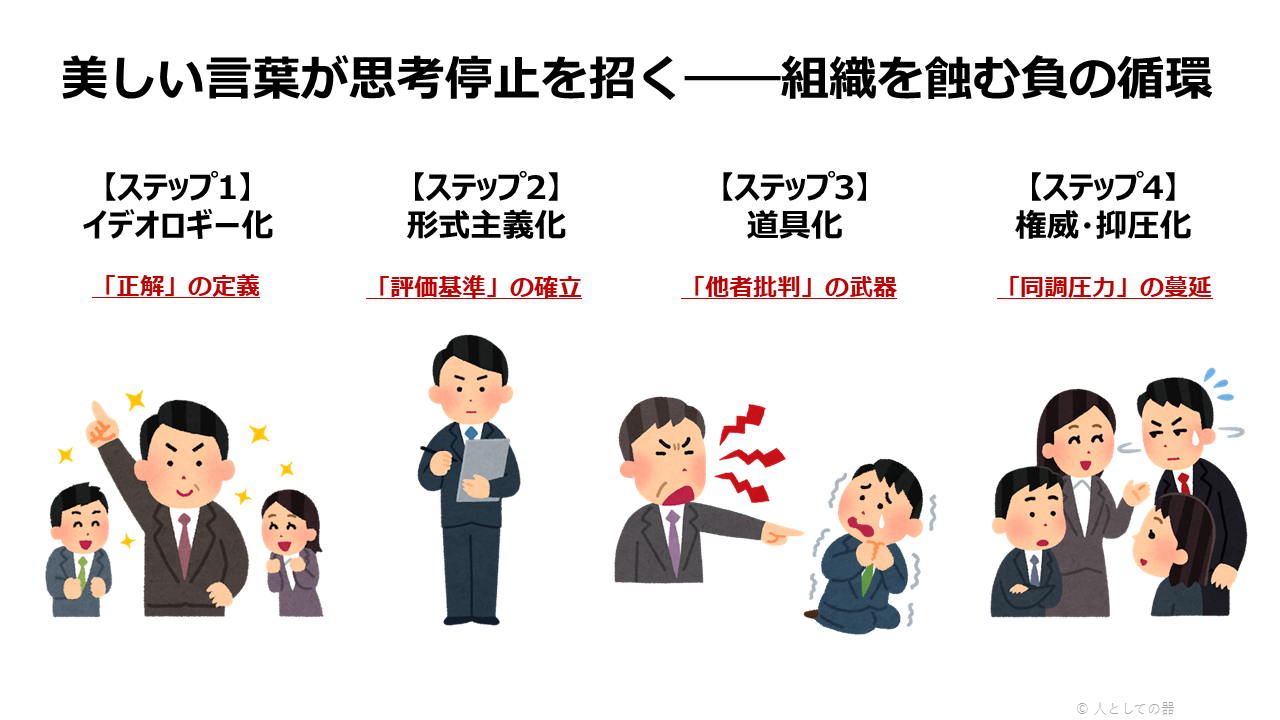

「負の循環」の構造

「3つの兆候」は、なぜ起きるのでしょうか。

それらは「思想」→「測定」→「実行」→「風土」という「負の循環」プロセスによって連鎖的に発生します。

そして、その各ステップを「加速」させることで組織文化の純度は高まり、破壊的な事態へと至ります。

以下、この病理の構造を、ステップごとに分析して説明します。

- ステップ1:【思想】イデオロギー化(=「正解」の定義)

「環境整備」「安全第一」という方針、あるいは「器を広げる」「心を磨く」といった言葉も同様ですが、これらは絶対的なイデオロギーに結び付く力をもっています。

こうした言葉には、本来は豊かで多義的なニュアンスが込められていますが、「リーダーが考える唯一絶対の『正解』」が定義されてしまう瞬間に、誤った方向に力が発揮され、組織の病理が始まります。

先ほどの大手自動車修理会社の事例のように、「環境整備」を「心を磨くことだ」と定義した瞬間、それは単なる業務改善活動ではなく、従業員の精神を統制するための「イデオロギー(思想)」へと変貌します。

当然ながら、「器を広げる」という言葉も同様の事態を招く危険性があります。

「『器の大きい人』とは、いかなる時も冷静沈着で、決して怒らず、組織に滅私奉公できる人間だ」とリーダーが定義した瞬間、それは多義的な人間的な成熟を促すメタファーではなく、特定の理想的な人物像を押し付ける「イデオロギー」へと転化することになります。

- ステップ2:【測定】形式主義化(=「評価基準」の確立)

「イデオロギー(思想)」は目に見えないため、それを測るための「目に見える『形式』」が発明されます。

そして、その「形式」が、本来の目的とは無関係に、優劣を判断する「評価基準」になります。

さらに「評価基準を満たせば大丈夫」という安心感と結びつき、徐々に形式主義化を加速させます。

目に見えない「実態」の再検討にはコストがかかるため、そうした根源的な問い直しからは、なおさらに遠ざかっていきます。

先述した「兆候1:形式が実態を駆逐する」という現象は、まさにこれを指します。

知床遊覧船の例では、目に見えるところを「ピカピカにする」という形式を整えることで、「安全」という「実態」が担保されると錯覚しました。

このように形式の達成こそが、重要な評価基準にすり替わってしまうのです。

- ステップ3:【実行】道具化(=「他者批判」の武器)

「評価基準(形式)」は、やがて他者を「批判・攻撃・評価」するための便利な「道具」として使われ始めます。

これは、「正義」の衣をまとっているため、反論の難しい非常に強力な武器となります。

この「道具化」は、集団の調和を優先する文化によって加速し、先述した「兆候2:正義の言葉が排除の道具になる」という事態がこれを反映する形で現れます。

大手自動車修理会社の例では、「環境整備」というキラーワードが、「和を乱す者(=上司の意に沿わない者)」を排除するための道具として使われました。

「あいつは『環境整備』ができていない」という批判は、「正義」の仮面を被っているため、誰も反論できません。

これは「人としての器」という言葉でも同様です。

「器を広げる」という活動の中で、「あの人は感情的になった。『器が小さい』証拠だ」「彼はリーダーの意向に反論した。『器が小さい』からだ」という言葉が使われ始めたら、それは「正義の言葉」が「排除の道具」として機能し始めたサインと言えます。

- ステップ4:【風土】権威・抑圧化(=「同調圧力」の蔓延)

「道具(武器)」による攻撃が横行すると、組織のメンバーは「自分も攻撃されたくない」という「恐怖」に支配されます。

その結果、非倫理的な行為に本心では疑問を持っていても、表立って逆らえなくなる「同調圧力」が蔓延します。

この「同調圧力」は、明確な言葉を避け、暗黙の了解を強いる「『空気』『察し』の文化」によって加速されます。

先述の「兆候3:曖昧な言葉が不正を誘発する」という現象がこれを反映する形で現れます。

大手自動車修理会社の例では、「徹底的に」といった曖昧な指示を察することを強いる「空気」が、「形式」の達成を至上命題とし、やがて街路樹伐採のような不正・逸脱行為すらも「組織への忠誠」として実行させる結果となりました。

この構造が恐ろしいのは、「風土(同調圧力)」が最終的に「思想(イデオロギー)」をさらに強化し、負の循環を完成させてしまうことです。

負の循環が一度回り始めると、組織は自浄作用を失います。

何らかの疑問を持つ者は、「正義の言葉」によって排除されてしまうからです。

組織に残った者たちは、「空気」を読み、「形式」を完璧にこなすことで、少しでも長く生き延びようとします。

そして、その姿を見たリーダーは、「私の思想は正しかった」と確信を一層深めます。

こうして、負の循環は加速し、思考停止した組織文化の純度を高めていくことになるのです。

「負の循環」を断ち切る4つの方策

「負の循環」は、非常に強力ですが、この病理を防ぐために、私たちはどう対策を取れば良いのでしょうか。

我々も「器を広げる」という美辞麗句を扱う活動をしているからこそ、自分たちが「病理」の側に堕ちないためにも、この問題と真摯に向き合う必要性を感じています。

そこで、美辞麗句を「毒」ではなく「薬」として使い続けるために必要な方策(安全装置)を、4つのステップに対応させて提示します。

- 方策1:【思想】イデオロギー化への安全装置:「対話」を続ける

「器を広げること」が唯一絶対の「正義」となり、リーダーが定義する特定の「器の大きい状態(例:常に冷静、決して怒らない、自己犠牲を厭わない)」が全員に強制され始めると危険です。

したがって、「環境整備(清掃)」にせよ、「器を広げる」ことにせよ、それは精神を統制・改造するためのものではないと、あらかじめ明確に線引きすることが重要です。

そのうえで、「器」のあり方は多様であり、絶対的な「正解」はないという前提を崩してはいけません。

それは、あくまで自己成長のための「メタファー(比喩)」であり、それを通して”自分らしい器”を意識することの大切さを強調する必要があります。

そして、一方的な「正解」を与えず、参加者自身が自分の考えで探求する「対話」のプロセスを活動の核心に据え続けることが重要です。

リーダーは、自分の解釈を絶対化せず、常に「あなたはどう思いますか?」と問い続ける姿勢を持つことによって、唯一無二の正解を押し付けるイデオロギー化を防ぎます。

- 方策2:【測定】形式主義化への安全装置:「自己内省」のきっかけとする

「器を広げる」ための特定の行動(例:研修への全参加、特定の発言)を「形式」として課し、それをクリアすれば「器が広がった」と安易に認定したり、器を測定する評価尺度やスコアの向上が「目的化」したりすると、人の内面的な実態が見過ごされがちになります。

そこで、「器」は、目に見える「形式」だけで測れるものではないと強調します。

もし尺度を使う場合、それは「優劣」や「評価」のためではなく、あくまで自己内省や対話の「きっかけ」であるという立ち位置を徹底します。

他者と比較し、スコアが低いからダメ、という使われ方をした瞬間から、それは危険な「形式主義」に陥ります。

「この尺度は完璧ではなく、あくまで自分を見つめ直すためのものです。他者と比較するためのものではありません。自分自身を磨くためのきっかけです」――この原則を繰り返し意識して伝える必要があります。

- 方策3:【実行】道具化への安全装置:「他者批判」を厳禁とする

「あの人は『器が小さい』」という言葉が、組織内で「陰口」や「レッテル貼り」として使われ始め、組織の方針に従わない人を「器が小さいからだ」と断罪し、排除を正当化する口実として使われ始めていたとしたら、危険な兆候です。

「器」という言葉は、他者を批判・評価・断罪するために使ってはならない(=他者の断罪は、そもそも器の思想とは明確に異なる)、という厳格なルールを(まず自分自身が)持つ必要があります。

「器」とは、常に「自分自身」と向き合うための概念であり、他者を断罪する「武器」ではないことを、活動の場で繰り返し伝える必要があります。

もし誰かが「あの人は器が小さい」と言い始めたら、「私たちは他者を評価するためにこの言葉を使っているのではありません」と即座に介入していくことが重要になります。

- 方策4:【風土】権威・抑圧化への安全装置:「心理的安全性」を確保する

「器を広げなさい」という言葉が、権力を持つ側(上司やコンサルタントなどの支援者)から、持たない側(部下、クライアント)へ一方的に投げかけられ、「器の大きい人なら、これくらい(無茶な要求でも)察してくれるよね」といった「同調圧力」や「忖度」の道具として使われてしまっていれば、危険な兆候となります。

「こんなことを言ったら、器が小さいと思われるかも」という恐怖――こうした「同調圧力」が生まれた時点で、その場は「器を広げる」どころか「器を縮こませる」場と化しています。

むしろ、器が小さいことは、器を大きくするための重要なきっかけであり、ポジティブなものと捉えてみてはどうでしょうか。

器が小さいことは恥ずべき事でも隠すべきことでもなく、それをオープンに開示できる「心理的安全性」の確保こそを、活動の原点とする姿勢が求められます。

「変なことを言っても、罰せられない」「馬鹿にされない」「疑問を口にしても、排除されない」という信頼の場があって初めて、人々は率直に対話でき、自己内省し、結果として「器」が広がっていくことになります。

リーダーは、自分が何らかの権力や圧力を有しているという自覚を常に持ち、それを悪用しないよう自省しながら、細心の注意を払ってメンバーに働きかける必要があります。

まとめ:言葉の力を取り戻すために

現実社会では、美しい言葉に忠実であろうとした結果が、悪気なく街路樹を枯らしたり、悲惨な事故を招いたりします。

この悲劇は、決して「特別に悪い企業」だけで起きる話ではなく、私たちが所属する組織のどこにでも起こり得るものです。

「環境整備」も、「安全第一」も、「器を広げる」も、それ自体は本来、価値あるポジティブな言葉です。

しかし、これらの言葉は、強い「力」を持っています。

そして、力を誤って方向に用いてしまえば、これらの言葉を通じて、「対話」を失い、「形式」に堕ち、「イデオロギー」として固定化され、「負の循環」が回り始めて、腐敗の渦の中に引きずり込まれることになります。

みなさんの組織やコミュニティには、どのような「美辞麗句」があるでしょうか?

その言葉は、「対話」を生んでいるでしょうか? それとも「同調圧力」を生んでいるでしょうか?

その言葉は、「実態」を見つめる「きっかけ」になっているでしょうか? それとも「実態」を覆い隠す蓋になっているでしょうか?

その言葉を口にするとき、人々は「安心」しているでしょうか? それとも「恐怖」を感じてはいないでしょうか?

もし、あなたが組織のリーダーなら、「この言葉は、誰かを攻撃する武器になっていないか」「この言葉は、対話を殺していないか」――という問いを、たえず自分自身に投げかけ続ける必要があります。

もし、あなたが組織のメンバーなら、「この美辞麗句に、私は本当に納得しているだろうか」「自分らしい意見や疑問を口にすることは、果たして許されるのだろうか」――という問いを、手放さないでおく必要があります。

言葉の持つポジティブな「力」を本来の形で取り戻し、美しい言葉が、美しいまま実行されるように。

私たち一人ひとりが思考停止と戦い、言葉の「わな」に自覚的になり、健全な安全装置を機能させるための努力が、今、求められています。

………………………………………………………………………

本記事を読んでのご意見・ご感想がありましたら、ぜひお問合せフォームからお送りください。

また、パートナー協力の依頼やご相談についても随時お受けしていますので、お気軽に、ご連絡いただけますと幸いです。