ビジョンや方針を、論理ではなく、感情を込めた物語として語る『ストーリー・テリング』。

人の感情に訴えかけ、共感を生み出すこの手法は、今やビジネスの定石となっています。

確かに「物語」は強力で、古くから神話や昔話は共同体の価値観を共有し、人々を束ねる装置として機能してきました。

しかし今、こうした方法により、組織の「思考停止」をもたらす負の側面が指摘されています。

とある在日欧米人の経営者の方が、「日本人はエビデンスよりも、耳障りの良い”ストーリー”を優先する傾向がある」と痛烈な指摘をしていました。

データに基づかない俗説であっても、権威あるリーダーが感情を込めて語るのを聴くと、人々はそれを盲目的に信じ、思考を止めてしまいがちです。

それは日本に限らず世界中の組織で起きている現象ですが、特に日本はその傾向が強いと言えるのかもしれません。

では、なぜ今、「物語」は機能しなくなっているのでしょうか。

答えはシンプルで、かつての「共通の物語」は同質性の高い共同体という共通基盤の上でのみ成り立っていたからです。

しかし、現代の組織が置かれた状況は、従来と大きく異なります。

VUCAと呼ばれる変化の速い複雑な環境下で、多様な価値観・背景・世代を持つ個人によって組織は構成されています。

こうした環境において、リーダーが一方的に「共通の物語」を語ることは、もはや集団を「束ねる力」にはなり得ません。

むしろ、個人の現実を無視した「思考停止させる押し付け」として受け取られてしまう可能性があります。

それゆえ、今、私たちは、重大な選択の分岐点にいます。

ストーリー・テリングというテクニックをさらに磨き、どうにかして群衆を束ねることを目指すのか。

それとも、個々の「ナラティブ(主観的な物語)」に寄り添う双方向の対話——すなわち『ナラティブ・トーキング』への転換を進めるのか。

この選択が、組織の未来を大きく左右することになるでしょう。

そこで、今回の記事は、『ストーリー・テリング』と『ナラティブ・トーキング』を対比させながら、後者の手法によって、どのように組織の器を広げられるかについて考察をしていければと思います。

語るリーダーによって静かに崩壊する組織

一般的なストーリー・テリングのアプローチでは、リーダーが「語り部」になります。

リーダーが「語り部」になるとき、部下は必然的に「聴衆」になります。

この構図が引き起こす問題点を、以下の3つのシーンで考えてみます。

- シーン① 失敗した部下への対応

部下:「今回のプロジェクト、うまくいきませんでした。正直、自分には向いていないかもしれません…」

リーダー(テリング型):

「そんなことでどうする。俺の若い頃はもっと大きな失敗をしてな…(自身の武勇伝を延々と語り出す)。――だから君も諦めるな」部下の内心:

「私の悩みは、この人の武勇伝の”前振り”に使われただけだ。結局、私の話は聞いてもらえなかった」

- シーン② 新しい提案への対応

部下:「この新しいやり方、試してみたいのですが…」

リーダー(テリング型):

「いや、うちの会社には”チャレンジ精神”という伝統があってだな。それに基づいて考えると…(会社の理念や歴史を語り出す)」部下の内心:

「私の提案、本当の意味で聞いてもらえてない。結局、会社の”神話”に当てはめたいだけなのか」

- シーン③ 組織の問題提起への対応

部下:「最近、チームに閉塞感を感じていて。もっと自由に意見を言える雰囲気があればと思うんですが…」

リーダー(テリング型):

「それは違うと思うな。わが社は”オープンな文化”を大切にしてきたんだ。創業者の○○さんの時代から…(会社の理念を説く)。――だから、みんな、会社の理念を、本当の意味でわかっていないだけじゃないかな」部下の内心:

「やっぱり言うんじゃなかった。この組織では本音を言っても無駄だ」

これらのシーンに共通するのは、部下が自分の物語の「主人公」から引きずり下ろされ、「聴衆」にされてしまう瞬間です。

そして部下は疎外感を強め、徐々に本音を語らなくなり、組織に沈黙が広がります。

このようにして組織では、リーダーの物語に同調しない人は遠ざかり、同調する人ばかりが残っていきます。

すると、あらかじめ定められたリーダーの「共通の物語」の純度は高まり、いつしかリーダーはお山の大将となっていきかねません。

むしろ、同質性の高い組織のほうが、リーダーにとっては運営をするのも楽でしょう。

しかし、多様性(特に反対意見)が失われた組織に、今後の発展は見込めず、持続可能性もありません。

その結果、組織は静かに崩壊の道を辿ることになるのです。

「ナラティブ・トーキング」とは何か

ここで求められるのが、真逆の発想——「ナラティブ・トーキング」です。

ここには、「ナラティブ」と「トーキング」という2つのキーワードがあります。

- 「ナラティブ」=一人ひとりが持つ「主観的な物語」(経験、悩み、解釈、揺らぎ、迷い)

- 「トーキング」=その物語について、リーダーが評価や遮断をせず「双方向で対話する」こと

ナラティブ・トーキングにおいて、リーダーの役割は「語り部」ではありません。

リーダーは、部下の物語に「寄り添う支援者」であり、その物語に隠された価値を共に見出す対話相手となります。

- 対話が変えるもの——シーン①の再現

先ほどの失敗した部下とのやり取り(シーン①)を、対話型で再現してみましょう。

部下:「今回のプロジェクト、うまくいきませんでした。正直、自分には向いていないかもしれません…」

リーダー(トーキング型):

「そうか、うまくいかなかったんだね。『向いていない』って感じたのは、具体的にはどの瞬間だったのかな?」部下:「クライアントとの交渉で、うまく要求を伝えられなくて…。結局、押し切られてしまって」

リーダー:

「それはつらかったね。でも、『うまく要求を伝えられなかった』って感じたということは、『本当はこう伝えたかった』っていう明確なイメージがあったってことだよね?」部下:「あ…そうですね。本当は、こちらの制約をもっと明確に伝えて…」

リーダー:

「そうか、その『伝えたい』という想いを持っていること自体が、何よりも大切だと思うよ。相手の状況もいろいろだから、うまくいかないことは誰にでもあるからさ。もし次に同じような状況になったら、どう伝えたらいいのか、一緒に考えてみない?」部下の内心:

「この人は、私の話を本気で聴いてくれている。自分なりの答えを見つけられそうだ」

先ほどのケースと、いったい何が変わったでしょうか?

前者では部下が「聴衆」にされましたが、後者では部下が「主人公」のままです。

リーダーは答えを与えていません。

部下が自分の物語の中に隠れていた「本当の想い」を見つける手助けをしているのです。

これは些細な違いのように見えますが、言うは易く行うは難しで、最も重要な違いになります。

「語る」と「対話する」——何が違うのか

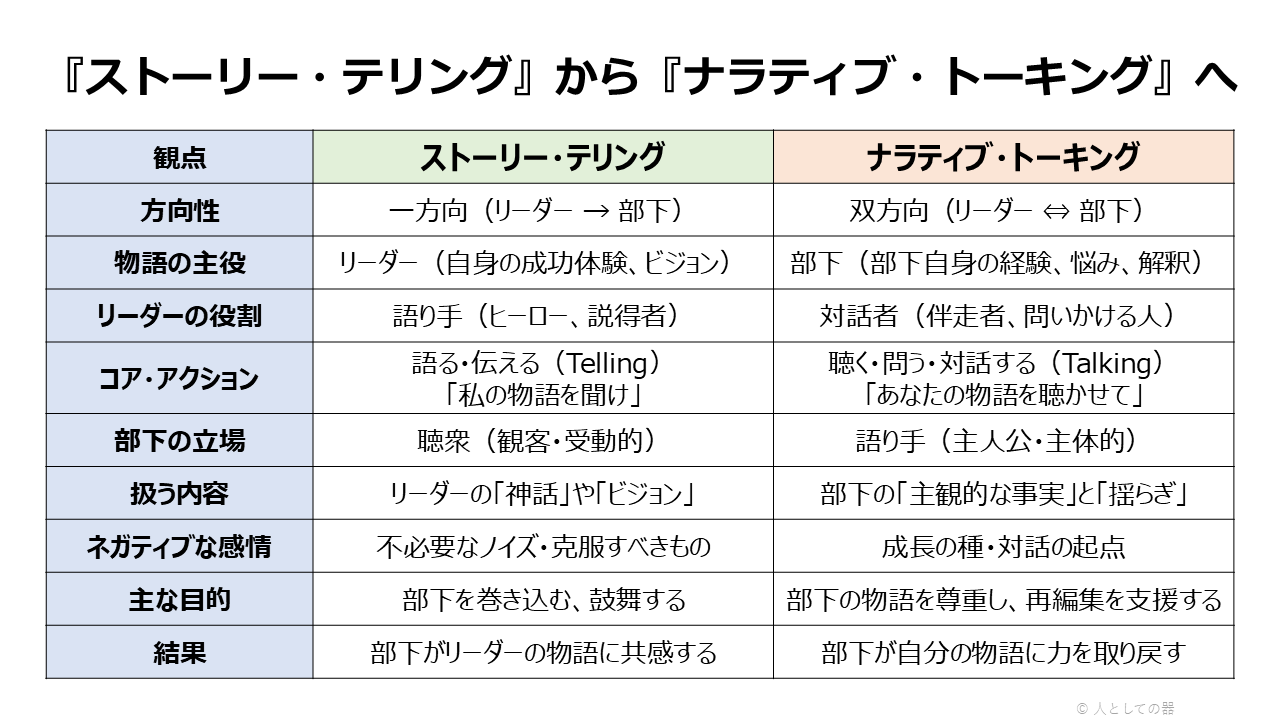

以下、ストーリー・テリングとナラティブ・トーキングの本質的な違いを整理しています。

この表からわかるように、両者は思想とアプローチの根本が異なります。

| 観点 | ストーリー・テリング | ナラティブ・トーキング |

| 方向性 | 一方向(リーダー → 部下) | 双方向(リーダー ⇔ 部下) |

| 物語の主役 | リーダー(自身の成功体験、ビジョン) | 部下(部下自身の経験、悩み、解釈) |

| リーダーの役割 | 語り手(ヒーロー、説得者) | 対話者(伴走者、問いかける人) |

| コア・アクション | 語る・伝える(Telling) 「私の物語を聞け」 | 聴く・問う・対話する(Talking) 「あなたの物語を聴かせて」 |

| 部下の立場 | 聴衆(観客・受動的) | 語り手(主人公・主体的) |

| 扱う内容 | リーダーの「神話」や「ビジョン」 | 部下の「主観的な事実」と「揺らぎ」 |

| ネガティブな感情 | 不必要なノイズ・克服すべきもの | 成長の種・対話の起点 |

| 主な目的 | 部下を巻き込む、鼓舞する | 部下の物語を尊重し、再編集を支援する |

| 結果 | 部下がリーダーの物語に共感する | 部下が自分の物語に力を取り戻す |

なぜ「ナラティブ・トーキング」が『組織の器』を広げるのか

ナラティブ・トーキングは、単なる優しい関わり方ではありません。

それは、一人ひとりの多様な個性を尊重しながら、「組織の器」を広げるための実践に結び付きます。

以前の記事では、個と組織のARCT共進化モデルを説明しました。

このモデルで重要なのは、成長の転換点は「R(限界の認識)」にあるということです。

つまり、部下が語る「ナラティブ(本音の悩みや揺らぎ)」こそが、個人と組織、双方の成長に寄与するトリガーとなります。

ナラティブ・トーキングでは、部下が発する「ナラティブ(本音の悩みや揺らぎ)」を「蓋をすべき問題」ではなく、「組織の器の限界を示す重要なシグナル」として真正面から受け止める対話を重視します。

リーダーが聴く姿勢を明確に示すこと自体が、「この組織では、限界やネガティブな感情を表明しても大丈夫だ」という心理的安全性のメッセージになります。

この信頼こそが、多様な個人の挑戦を受け入れる「組織の器」の土台となります。

そして、ナラティブ・トーキングの核心は、リーダーの支援によって、部下が見ている物語の「リフレーミング(意味の再編集)」を促すことです。

「失敗した」という「限界(R)」に囚われている部下に対し、リーダーは対話を通じて「その経験から何を学べるか」「本当のありたい姿は何か」を共に探求します。

これは、部下が「限界(R)」を乗り越え、主体的に「構想(C)→変容(T)」へ踏み出すプロセス(個人のARCTサイクル)を支える行為と言えます。

さらに重要なのは、個人のARCTサイクルが回り始めると、組織のARCTサイクルも回り始めることです。

個人のナラティブが発露され、自分らしい実践が試みられることで、リーダーは組織としての「限界(R)」に直面することになります。

つまり、個人が自分らしく実践することで、これまで見えていなかった組織の制約や課題が可視化されるのです。

これは、従来のストーリー・テリングによる「共通の物語へと収束・統制していく発想」では、決して起こり得ないことです。

このように、ナラティブ・トーキングの実践こそが、個と組織の「共進化」を促し、「組織の器」を広げ続けるエンジンとなります。

今日から始められる:ナラティブ・トーキングの3ステップ

では、どうやってナラティブ・トーキングを実践すればいいでしょうか?

まず簡単なのは、私たちが開発した「ぐるぐるチャート」というツールをご活用いただくのが一つの方法です(こちらの記事をご覧ください)。

それを踏まえて、以下の3つのステップを意識すれば、対話の質は劇的に変わります。

- ステップ① 聴く(Listen):評価を保留し、まず最後まで聴く

部下の物語を遮らず、評価せず、アドバイスもせず、まず最後まで聴く。

「それで?」「そのとき、あなたはどう感じた?」といったオープンクエスチョンで、語りを促します。

避けるべきフレーズ:

- 「でも、それは違うよ」(否定)

- 「実はね、俺の場合は…」(話題の横取り)

- 「それはこれが原因だよね」(決めつけ)

このようなフレーズを使った瞬間、リーダーの一方的なストーリー・テリングにすり替わってしまいます。

意識すべきこと:

- 部下の言葉を「最後まで」聴く忍耐力

- 沈黙を恐れない(沈黙は部下が考えている証拠)

- 「もっと聴かせて」という興味の姿勢を態度を示す

- ステップ② 問う(Ask):物語の奥にある「本当の想い」を引き出す

部下の物語の中で、感情が動いた瞬間、言葉に詰まった瞬間、声のトーンが変わった瞬間に着目し、そこを丁寧に深掘りします。

効果的な問いかけ:

- 「『向いていない』って感じたのは、具体的にはどの瞬間だった?」

- 「本当は、どうしたかった?」

- 「もしその制約がなかったら、何をしたい?」

- 「そのときの気持ちを、もう少し詳しく聴かせてもらえる?」

問いかけの原則:

- 「なぜ?」より「どう?」「何?」を使う(「なぜ」は詰問に聞こえやすい)

- 一度に一つの質問をする(複数の質問は相手を混乱させる)

- 相手の言葉を使って問いかける(リーダーの解釈を押し付けない)

- ステップ③ 再編集を支援する(Reframe):新しい意味を「共に」見出す

最も重要なのは、リーダーが答えを与えるのではなく、部下が自分で新しい解釈を見出すのを支援することです。

支援の型:

- 「その経験を、別の角度から見ると何が見える?」

- 「『失敗した』じゃなくて、『○○が分かった』とも言えない?」

- 「この経験から、何を学んだと思う?」

- 「次に同じような状況になったら、どうしたい?」

リーダーの経験を語るタイミング:

リーダーが自身のストーリーを語るのは創発を起こすために有効ですが、「私の場合はこうだったけれど、あなたの場合はどうだろうか?」と問いかける形で、最終的な意見や回答を相手にゆだねることが大切です。

また、重要なのはリーダーの経験を「参考材料」として提示することであり、決して「正解」として押し付けないことです。

効果的な語り方:

- 「私も似た経験があって、そのときは○○だと感じたんだけど、あなたの場合はどう?」

- 「一つの見方として、こういう捉え方もあるかもしれないけど、どう思う?」

このように、常に相手に解釈の余地を残し、選択権を渡すことが重要です。

まとめ

いつの時代も、物語は、大きな力を発揮してきました。

しかし、多様性の時代における「共通の物語」は、リーダーが一方的に語るものではなく、個々のナラティブを持ち寄り、対話を通じて共に紡ぎ出すものへと変化しています。

その第一歩、そして最も重要な土台が、一人ひとりのリアルな声が発露される「ナラティブ・トーキング」です。

組織の器を広げるために、力強いビジョンや美しい企業理念を掲げること、それをストーリー・テリングによって浸透させることは、必要条件であっても、十分条件にはなり得ません。

十分条件にするためには、一人ひとりの「限界の認識」というナラティブを、蓋をすべき問題としてではなく成長のシグナルとして受け止める対話の場が必要です。

今日、周りの方の「リアルなナラティブ」を、最後まで聴く時間はあったでしょうか?

もちろん、一度にたくさんの人の話を聴くことは不可能です。

時間や手間はかかるかもしれませんが、まずはたった一人でいいので、誰かの物語を、評価も遮断もせずに、最後まで聴いてみてはどうでしょうか。

その対話によって、組織の器は少しずつ、しかし確実に広がっていきます。

絶え間ない物語の生成――それこそが、持続可能な組織をつくり、奥深い組織の器を作るうえでの大切な営みになるのです。

………………………………………………………………………

本記事を読んでのご意見・ご感想がありましたら、ぜひお問合せフォームからお送りください。

また、パートナー協力の依頼やご相談についても随時お受けしていますので、お気軽に、ご連絡いただけますと幸いです。