人生は、変化の連続です。

進学、就職、結婚、転職、病気、出会い、別れ……私たちは様々な経験を通じて、考え方や価値観、行動を変えながら、人として成長していきます。

生きるとは、変化することかもしれません。

そして、こうした変化の経験を通じて自分自身の可能性や対応力を広げていき、このプロセスを「器の成長」と呼ぶことができます。

では、具体的にどのような心理的なプロセスを経て、私たちの「器」は成長していくのでしょうか?

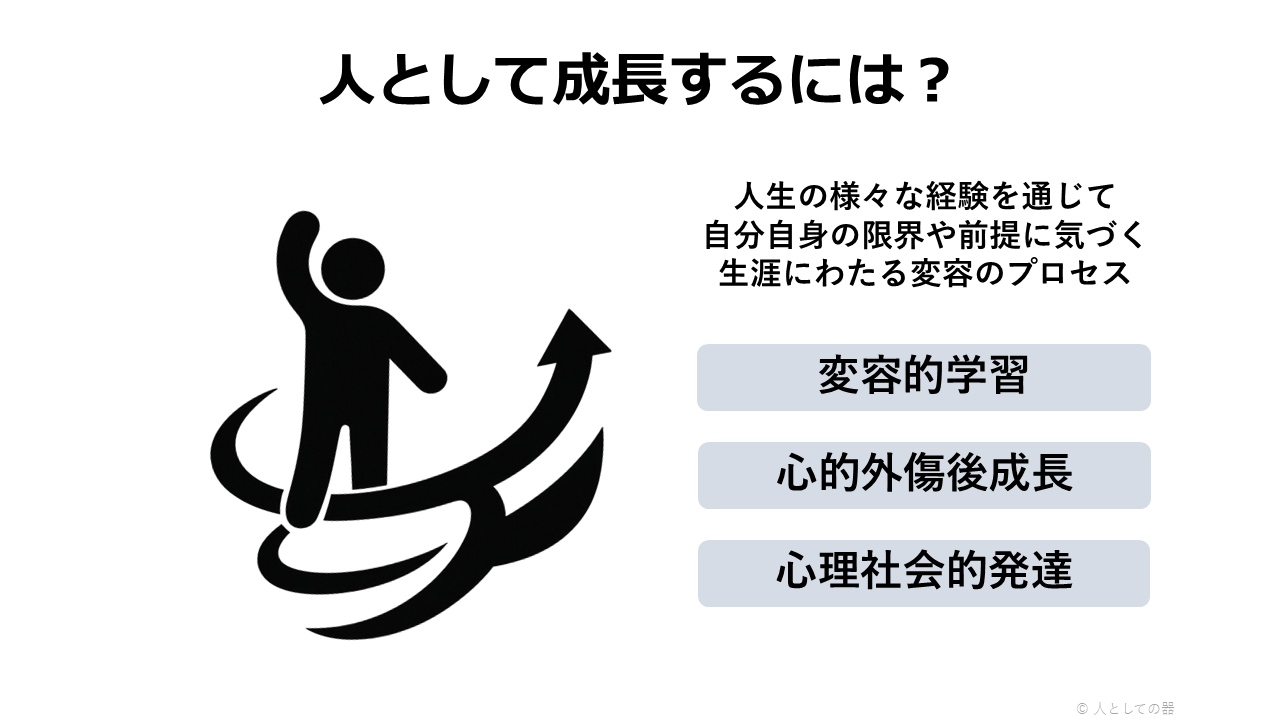

本記事では、心理学における「変容的学習」「心的外傷後成長」「心理社会的発達理論」といった概念を基に「人としての成長」のメカニズムを探り、私たちが自らの成長を促すための具体的なヒントを紹介します。

「人としての成長」とは?

「器の成長」とは、人が経験を通じて自己のキャパシティを広げ、深めていく、生涯にわたるプロセスです。

このプロセスを理解するために、心理学における3つの重要な概念を見ていきたいと思います。

① 変容的学習(Transformative Learning)

変容的学習とは、世界と自己についての深く共有された前提(参照フレームまたは意味の視点)を変化させるプロセスです(Singer-Brodowski, 2023)。

この概念の創始者であるMezirowは、変容的学習を10(のちに11)のプロセスでまとめています(Kitchenham, 2008)。

- 段階1 方向喪失をもたらすジレンマ: 既存の信念、前提、世界観と矛盾する経験に遭遇し、混乱や違和感が生じる段階 。変容プロセスのきっかけとなる 。

- 段階2 自己内省(感情を伴う): ジレンマに対する自身の感情(恐れ、怒り、罪悪感、恥など)と反応を内省し、分析する段階 。

- 段階3 前提の批判的評価: ジレンマの根底にある自身の信念や解釈の基盤となっている前提(認識的、社会文化的、心理的なものなど)を批判的に検討し、その妥当性を問い直す段階 。

- 段階4 不満と変容プロセスに関する共有の認識: 自身の抱える問題や変容の必要性が自分だけのものではなく、他者も同様の経験をしていると認識する段階 。これにより孤立感が和らぐ。

- 段階5 新しい役割、関係、行動のための選択肢の探求: 批判的評価を踏まえ、これまでとは異なる新しい考え方、役割、関係性、行動の可能性を探る段階 。

- 段階6 行動計画の策定: 探求した選択肢の中から具体的な目標を設定し、それを実現するための行動計画を立てる段階 。

- 段階7 計画実行のための知識とスキルの獲得: 行動計画を実行するために必要な知識やスキルを習得する段階 。

- 段階8 新しい役割の試行: 計画に基づき、新しい役割、行動、関係性を試験的に実践してみる段階 。

- 段階X 現在の関係性の変更と新しい関係性の構築:批判的な自己内省を踏まえ、既存の人間関係を見直したり、新たな関係性を築いたりする段階。(※当初はなく、後の研究で追加された段階)

- 段階9 新しい役割と関係における能力と自信の構築: 新しい役割や行動を実践する中で、能力を高め、自信を深めていく段階 。自己効力感が高まる 。

- 段階10 新しいパースペクティブに基づいた生活への再統合: 変容した新たな視点や価値観が生活全体に統合され、それに基づいて自己の生き方を再構築し、社会に再び適応していく段階 。

つまり、変容的学習は、予期せぬ出来事や矛盾した経験からくるジレンマ(段階1)によって始まり、それが批判的自己内省(段階2-3)への動機となり、自らが持っていた暗黙の意味の枠組みが認識され、再構築されていくことが重要です。

ただし、Nohl(2015)が提唱するモデルでは、Mezirowが指摘するような大きな「ジレンマ」は必ずしも最初から必要ではなく、偶然の出会いによって、ちょっとした違和感や疑問が生まれ、徐々に批判的内省が深まり、新しい実践に結び付いていく可能性も示唆されています。

いずれにせよ、変容的学習において最も重要なのは、自分が無意識のうちに持っている前提(当たり前だと思っていること)に対して、批判的に、つまり「本当にそうだろうか?」と深く考えてみることになります(Kitchenham, 2008)。

なお、Hoggan (2016)では、変容的学習が、より大きな効果をもたらすために、以下の3つの側面を考慮する必要があると述べています。

- 深さ (Depth):変化の影響の度合い、または特定の成果(世界観、自己、認識論など)にどの程度影響を与えるか。

- 広がり (Breadth):変化が現れる文脈(仕事、私生活、地域活動などの場面)の数は多いほうがよい。変容的学習の成果が人の生活の1つの文脈に限定されている場合、たとえその文脈においてどれほど影響力があっても、あまり変容的とはみなされない。

- 相対的な安定性 (Relative Stability):変化が永続的であり、不可逆的であるかどうか。 一時的な変化は変容的とはみなされない。

変容的学習の効果を高めるには、実践的なコミュニティにおいて、他者の異なる視点に触れ、自身の考えを共有するという「対話学習」が必要であり、これによって、個人の変容的学習がより広い社会変革にまで発展していく可能性も示唆されます(Kitchenham, 2008; Singer-Brodowski, 2023)。

② 心的外傷後成長(Post-Traumatic Growth, PTG)

心的外傷後成長(PTG)とは、大きな逆境やつらい体験(トラウマ)と向き合い、それを乗り越えようと葛藤する中で生じる、ポジティブな心理変化のプロセスです(Jayawickreme & Blackie, 2014; Jayawickreme et al., 2021)。

PTGは、過去の苦痛を完全に打ち消すものではなく、またトラウマ以前のベースラインへの回帰でもなく、その経験から新たな意味を見出し、成長へと転化させる能動的な心のプロセスです(Jayawickreme & Blackie, 2014)。

研究によると、PTGは主に以下の5つの領域で現れるとされます(Jayawickreme et al., 2021)。

- 他者との関係の改善: トラウマティックな経験の後、他者とのつながりがより深くなり、親密さが増すといった変化が起こりえます。困難な時期を乗り越える中で、周囲のサポートの重要性を再認識したり、同じような経験をした人との共感が生まれたりすることで、関係性の改善につながります。

- 人生における新たな可能性の認識: トラウマを経験したことで、これまで考えもしなかったような新しい生き方や目標を見出すことがあります。以前の価値観や優先順位が変化し、人生に対する新たな視点を得ることで、進むべき道が開かれます。

- 個人的な強さの認識の向上: 困難な状況に立ち向かい、それを乗り越えた経験を通して、自分自身の内なる力や回復力を強く認識します。想像以上の苦難を耐え抜いたという実感は、「自分は以前思っていたよりも強い」という感覚を育みます。

- 精神的な成長: トラウマ体験をきっかけに、精神的な価値観や信仰が深まったり、人生の意味や目的について深く考えるようになります。危機的な状況に直面することで、自己超越的な視点や精神的な支えを求めるようになります。

- 人生への大きな感謝: 以前は当たり前だと思っていた日常や、ささやかなことへの感謝の気持ちが強くなります。人生において失われたものや失われる可能性があったものを意識し、今あるもののかけがえのなさを痛感し、生きていること自体への感謝が増すと考えられます。

また、PTGを促進する要因として、Hensonら (2021) の研究レビューによると、以下の点が挙げられます。

- 個人の持つ力(個人内要因): 楽観性、立ち直る力(レジリエンス)、希望、自己コントロール感、新しい経験への好奇心(経験への開放性)などがPTGと関連しています。特に、経験への開放性はPTGの強い予測因子であるという研究結果があります。逆に、不安を感じやすい傾向(神経症傾向)は、PTGを妨げる可能性があります。

- 考え方・向き合い方(認知的プロセス・対処法): 出来事を前向きに捉え直す(ポジティブな再評価・リフレーミング)、現実を受け入れる、問題解決に取り組む、つらい経験の意味を考える(意図的な反芻)といった、積極的な対処法がPTGを促します。また、本人が「非常につらい経験だった」と感じる度合いが強いほど、PTGも大きなものになる傾向があります。なお、その経験が個人のアイデンティティの中心にあるほどPTGが大きくなる一方で、心的外傷後ストレス障害(PTSD)のリスクを高めることも指摘されています。

- 周りの支え(社会的・環境的要因): 精神的な支え、具体的なアドバイス、周囲からの手助けといったソーシャルサポートは、PTGを予測する非常に強力な要因です。つらい経験について信頼できる人に話すこと(体験の開示)や、安全なパートナーとの愛着関係、職業生活・仕事上での良好な人間関係、地域活動などへの参加(コミュニティへの関与)なども助けになります。

③ 心理社会的発達:生涯続く統合的な成長

「自分とは何者か(アイデンティティ)」を確立していくプロセスは、必ずしも固定的なものではなく、ある程度の連続性や一貫性も持ち合わせながらも、他者との関わりの中で常に変化し、再構築し続けるダイナミックなものとして捉えることができます(Lichtwarck-Aschoff et al., 2008))。

発達心理学の大家であるErikson(エリクソン)の心理社会的発達理論によれば、人生の各段階には乗り越えるべき固有の課題があり、最終段階の老年期においても「統合 vs 絶望」という課題を通じて成長が続くと考えられています(Hearn et al., 2012)。

Hearn et al.(2012)によれば、統合型タイプの人は、「新しい経験や視点を受け入れる開放性」「過去の価値観を維持しつつ変化に適応する対応力」「自分自身の価値観(アイデンティティ)の確立」「矛盾を受け入れ異なる視点を統合する弁証法的思考や相対主義的な思考」「主観的幸福感と健康という意識」が高い傾向が示されています。

したがって、この「統合」プロセスを促進するには、これまでの人生経験を振り返り、新しい価値観も柔軟に受け入れながら、それらを意味のある一つの人生の物語として受け入れていく姿勢が求められると言えます。

また、Wrzus & Roberts (2017) が提唱するTESSERAフレームワークは、私たちのパーソナリティ(性格や人となり)がどのように変化し、やがて安定していくかを説明します。

日々の出来事(Triggering situations)に対して、私たちがどう予期し(Expectancy)、どう感じ・どう行動し(State / State Expressions)、その結果にどう反応するか(Re-Actions)という小さなサイクルが、振り返りを伴いながら繰り返されることで、長期的な変化につながっていきます。

つまり、日々の小さな経験や学びの積み重ねが、長い時間をかけて私たち自身を形作っていくのです。

成長を促進する場面では、自己認識(Self-Awareness)―自分の特性、感情、行動、強みや弱みなどを客観的に理解すること―が不可欠で、より深い自己認識を促すプロセスには、フィードバックやコーチングを活用した経験学習と自己内省が必要です(London et al., 2023)。

したがって、自己認識を促進する外部資源としての社会的な関係構築が大切になります。

Feeney & Collins (2015) では、親密で思いやりのある関係性を含めた繁栄(成長や発展を含む概念)のために、困難な状況を乗り越えるための「SOSサポート」と、日常の成長の機会を積極的に追求するための「RCサポート」という2つのサポート機能の重要性を提唱しています。

- Source of Strength (SOS) サポート: 安心感と保護を提供する「安全基地」のサポートとともに、逆境に立ち向かう動機を与え、強みを活用してアイデンティティの再構築を促す要素も重要です。SOSサポートを受けた場合、不安の軽減、安心感と希望の増大、ストレスへの自律神経系の反応の低下、ポジティブな対処、逆境に立ち向かい再構築する意欲の向上、問題解決、信頼と親密さの増大などの直接的な結果が期待され、長期的なウェルビーイングの向上に寄与します。

- Relational Catalyst (RC) サポート: 日常における探求・成長・発達を促し、より積極的な変化をもたらす役割が強調され、新しい才能の開発を促し、人生における目的や意味を見出して追求することを支援します。RCサポートを受けた場合、他者から価値と尊敬を受けている感覚、自己決定的な方法で目標を追求できる関係への満足感、新たな社会的なつながりの形成、親しい他者との交流による自己拡張、人生経験を共有しサポートを求めることの重要性への信念といった直接的な結果が期待され、長期的なウェルビーイングの向上にも寄与します。

- 2つのサポートの適切な使い分け:例えば、困難な状況にある人に安易な励まし(例:「そんなに悲観しないで」「頑張って元気を出して」)を行っても、「私の気持ちを分かってくれていない」と感じさせ、かえって心理的な苦痛を増大させる可能性があります。また、過度なアドバイスは、「あなたは何もできない」というメッセージを送っているように感じさせ、自信を失わせたり自律性を阻害する可能性もあります。したがって、サポートを提供する側が受ける側のニーズを十分に理解し、SOSサポートとRCサポートを適切に使い分けて対応することが重要です。

以上、まとめると、成長のきっかけは、人生を揺るがすような大きな困難を伴う出来事だけではなく、日常の小さなチャレンジや偶然の出来事の中にもあります。

その経験から成長できるかどうかは、その後の意図的な関わり方(深く考える、意味を探る、新しい行動を試すなど)や、内省・気づき、動機をもたらしてくれる周囲のサポートの状況に大きく左右されると考えられます。

人としての成長を促す4つのヒント

では、私たちはどのようにして自らの「器の成長」を促すことができるのでしょうか?

これまでの研究から、いくつかの重要なヒントが見えてきます。

ヒント1:「方向喪失のジレンマ」や「小さな違和感」を成長の起点と捉える

- 困難をチャンスと捉える: 自分の考え方・価値観が揺さぶられるようなジレンマ(変容的学習のきっかけ)や、困難な状況(PTGのきっかけ)に直面したとき、それを単なる脅威として避けずに、「ここから何を学べるだろう?」と成長の可能性を探ってみましょう。

- 不快な感情と共にいる: 変容のプロセスは、しばしば混乱や不安、葛藤といった心地よくない感情を伴います。成長には、これらの感情から目を背けず、それに向き合う勇気が不可欠です。

- 偶然の出会いや日常の違和感を大切にする: 変容は必ずしも大きな危機から始まるだけでなく、日常の小さな挑戦や偶然の出会いから始まることもあります。「なんでだろう?」という素朴な疑問や、何気ない違和感に対する好奇心も大切にしましょう。

ヒント2:批判的に内省し、自己認識を深める

- 自己認識を高める: 自分の強みや弱み、感情のパターン、行動の傾向などを客観的に理解しようと努めることが大切です。TESSERAフレームワークに沿って、日常の出来事に対して、自分が何を予期し、何を感じて何を試してみて、その結果をどう受け止めたのかという自己パターンを内省的に振り返ってみましょう。

- 批判的に振り返る: 特に挑戦的な経験の後には、何が起こり、自分がどう考え、感じ、行動したのか、そしてその背景にある自分の無意識の前提(思い込み)は何だったのかを振り返ることが重要です。「この経験は、自分のどんな思い込みや当たり前の考え方に疑問を投げかけているのだろう?」と深く考えてみましょう。

- 意図的な反芻を行う: ただ苦しい経験を繰り返し思い出すだけでなく、その経験から何を学び、どう成長できるかを意図的に考えることが、トラウマからの成長につながります。

- 誰しもに共通の経験と認識する: 苦しみや葛藤の最中では、「自分ばかりこんな目にあって…」と考えがちですが、自分の経験は決して孤立したものではなく、他者も同様の課題に直面していると理解することで、一歩前に進む勇気を得ることができます。

ヒント3:新しい視点や役割を「実践的に試す」

- 新たな選択肢を探る:これまでの自分のやり方・癖の限界に気づいたら、それを超える新しい考え方、価値観、行動の選択肢を探してみましょう。

- 個人内の資源を認識し活用する: 自らの新たな一歩を模索する際、PTG研究で示される個人内要因―楽観性、レジリエンス、希望、自己コントロール感、経験への開放性―や、心理社会的発達理論における「統合型」の特徴―変化対応力、アイデンティティの確立、矛盾を受け入れる弁証法的思考―といった観点から、自身が持つ強みや資源を認識し、意識的に活かすことが大切です。

- 行動計画を立て、新しい役割を試す: 新しい視点を具体的な行動に落とし込む計画を立て、そのために必要なスキルを身につける一歩を踏み出しましょう。また新しい視点や行動様式を、まずは小さなステップで試してみたり、新しい関係を構築して、成長の可能性を広げていくことも大切です。

ヒント4:「関係性のサポート」を活用する

- SOSサポートを求め活用する: SOSサポートは、困難な時に安心感と保護を提供するとともに、逆境に立ち向かう動機を与え、アイデンティティの再構築を促します。PTGの研究でも、人からの支え(ソーシャルサポート)は極めて重要な促進要因とされています。

- RCサポートを大切にする: 困難な場面に限らず、RCサポートの観点から、日常における探求や成長、新しい才能の開発を促し、人生の目的や意味を追求に関わるような支援を受けられるような関係を構築しておくことが大切です。このような成長を促す人間関係を意識的に育みましょう。

- 対話学習の機会を持つ: 自分の考えや人生の経験を他の人と共有し、対話する中で、新たな気づきや視点が得られます。異なる視点との出会いが、自分の前提を問い直すきっかけとなります。「正解のない問い」にじっくりと対等に向き合える対話学習の機会を積極的につくっていきましょう。

まとめ

人としての成長は、私たちが人生の様々な経験を通じて、自分自身の限界や前提に気づき、それを乗り越え、より広く、深く、しなやかな自己へと変わっていく、生涯にわたる学びのプロセスで起こります。

日々の小さな経験と反応の積み重ねを大切にしつつ、時に人生の困難やトラウマ体験を通じて、より深い成長に向かうことができます。

このプロセスにおいて、以下の観点が重要になります。

- ジレンマや日常の違和感を「変容のきっかけ」として受け入れること

- 自らの前提や思い込みを批判的に振り返る「意図的な内省」を深めること

- 新たな視点や役割を「実践的に試してみる」勇気を持ち、その際、自分自身の内なる資源を活用すること

- 困難な時のSOSサポートと、日常の成長を促すRCサポートの土台となる人間関係を築くこと

私たちのパーソナリティを形作るのは、日々の小さな経験と反応の積み重ねです。

しかし、「器の成長」の旅は決して平坦ではなく、時に偶然の出来事に直面したり、時にちょっとした挑戦や変化を生み出したり、時に壮絶な混乱や不安や葛藤を伴うこともあります。

それを通じて私たちはより深く自己理解し、他者とのつながりを育み、人生の意味や目的をより豊かに体験していくことになります。

生涯にわたる器の変容のプロセスでは、新たな他者とまだ見ぬ自分自身と出会いがあり、そうした出会いこそが私たちの人生の器に豊かさを与えてくれるでしょう。

参考文献

- Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2015). A New Look at Social Support: A Theoretical Perspective on Thriving Through Relationships. Personality and Social Psychology Review, 19(2), 113-147.

- Hearn, S., Saulnier, G., Strayer, J., Glenham, M., Koopman, R., & Marcia, J. E. (2012). Between Integrity and Despair: Toward Construct Validation of Erikson’s Eighth Stage. Journal of Adult Development, 19, 1-20.

- Henson, C., Truchot, D., & Canevello, A. (2021). What promotes post traumatic growth? A systematic review. European Journal of Trauma & Dissociation, 5(4), 100195.

- Hoggan, C. D. (2016). Transformative learning as a metatheory: definition, criteria, and typology. Adult Education Quarterly, 66(1), 57-75.

- Jayawickreme, E., & Blackie, L. E. R. (2014). Post–traumatic Growth as Positive Personality Change: Evidence, Controversies and Future Directions. European Journal of Personality, 28(4), 312-331.

- Jayawickreme, E., Infurna, F. J., Alajak, K., Blackie, L. E. R., Chopik, W. J., Chung, J. M., Dorfman, A., Fleeson, W., Forgeard, M. J. C., Frazier, P., Furr, R. M., Grossmann, I., Heller, A. S., Laceulle, O. M., Lucas, R. E., Luhmann, M., Luong, G., Meijer, L., McLean, K. C., … Zonneveld, R. (2021). Post-traumatic growth as positive personality change: Challenges, opportunities, and recommendations. Journal of Personality, 89(1), 145-165.

- Kitchenham, A. (2008). The Evolution of John Mezirow’s Transformative Learning Theory. Journal of Transformative Education, 6(2), 104-123.

- Lichtwarck-Aschoff, A., van Geert, P., Bosma, H., & Kunnen, S. (2008). Time and identity: A framework for research and theory formation. Developmental Review, 28(3), 370-400.

- London, M., Sessa, V. I., & Shelley, L. A. (2023). Developing Self-Awareness: Learning Processes for Self- and Interpersonal Growth. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10, 261-288.

- Nohl, A. M. (2015). Typical Phases of Transformative Learning: A Practice-Based Model. Adult Education Quarterly, 65(1), 35-49.

- Singer-Brodowski, M. (2023). The potential of transformative learning for sustainability transitions: An empirical analysis of learning factors in community garden projects. Environment, Development and Sustainability, 25, 8511-8535.

- Wrzus, C., & Roberts, B. W. (2017). Processes of Personality Development in Adulthood: The TESSERA Framework. Personality and Social Psychology Review, 21(3), 253-277.