『「人の器」を測るとはどういうことか:成人発達理論における実践的測定手法』(JMAM:日本能率協会マネジメントセンター)の出版を記念して、著者のオットー・ラスキーと関わりのある実践者・研究者をゲストに迎えた対談イベントを二回にわたり開催しました。

第2回(2024年4月19日開催)は、株式会社人としての器の代表取締役である羽生琢哉氏をゲストにお迎えしました。羽生氏はオットー・ラスキー氏のプログラムを監訳者の中土井僚氏とともに受講しながら、人としての器研究チーム、株式会社人としての器の立ち上げ、人としての器ラボ(Uラボ)の運営、ワークショップや研修プログラムの開発などを手掛けています。

当日は、一般社団法人Integral Vision & Practice代表理事の鈴木規夫氏、慶應義塾大学にて「人としての器」の研究に取り組んでこられた高橋香氏が対談相手を務めました。

人としての器に関する研究の最前線と同書の中で展開される発達段階の測定、さらにラスキー氏の提唱する発達理論の根幹をなす社会的感情的発達と認知的発達といった概念との関係について語っていただきました。

本イベントの登壇者

<第2回ゲスト>

羽生 琢哉

株式会社人としての器 代表取締役

人事分野の専門誌「労政時報」の編集者を経て、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科博士課程を修了。博士(システムデザイン・マネジメント学)。

2021年に「人としての器」に関する研究プロジェクトを開始以降、研究チームを結成して「人としての器」に関する情報を発信。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の特任講師として、組織心理学(組織行動、人的資源管理、ピープルアナリティクス、キャリア開発、成人発達など)を中心テーマに、企業との共同研究・実践プロジェクト活動に従事。

慶應義塾大学SFC研究所上席所員、筑波大学働く人への心理支援開発研究センター研究員を兼任。国家資格キャリアコンサルタント、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会登録キャリアアドバイザー。

<聴き手>

鈴木 規夫 Ph.D.

一般社団法人Integral Vision & Practice代表理事

California Institute of Integral Studiesで「個人・組織・社会の可能性を解き明かすための統合理論」としてインテグラル理論に関する研究に取り組んだ。

帰国後は、インテグラル理論の普及に従事する傍ら、人事コンサルタントとして企業組織の経営者育成を中心とした人事関連プログラムの設計と統括に従事している。

成人発達理論に関しては、発達心理学者のSusanne Cook-GreuterやTheo Dawson等に師事し発達段階測定と発達志向型支援に関する訓練を積むと共にこれまで約20年にわたり実務領域におけるこの理論の応用と実践に取り組んでいる。

高橋 香

一般社団法人WII 代表理事

大学卒業後、埼玉県にて高等学校教員を務める。教員勤務の傍ら、中小企業診断士試験合格、税理士試験合格、高千穂大学大学院経営学研究科にて経営学修士号MBA取得の後、独立し、有限会社L&M研究所設立。

経営コンサルタント、研修講師、ヒューマンアセスメントアセッサーとして活動。

その後、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程にて人としての器に関する論文を執筆。

現在は上記活動に加え、「人としての器」研究チームに所属し、「人としての器」研究を進めるほか、日本工業大学専門職大学院客員教授、産業能率大学総合研究所兼任講師、一般社団法人WII代表理事として活動中。

※本イベントの開催概要はこちらのページをご覧ください。

ラスキー理論の全体像と今回の書籍の位置付け

羽生:

ラスキー博士は人間を捉える全体像として、以下の4つの領域をあげています。

- Social-Emotional(社会的感情的)

- Cognitive(認知)

- Psychological(欲求・圧力分析)

- Spiritual(霊性)

4つのうち、社会的感情的(+欲求・圧力分析の一部)が今回出版された『「人の器」を測るとはどういうことか』で主に扱っている領域となります。

一方、私がラスキー博士から指導を受けているのは認知領域で、認知領域については同書の続編として英語版がすでに出版されており、現在、日本語訳出版に向けて、関係者による交渉等の検討が進められているようです。

鈴木:

人としての器理論とラスキー理論の共通点について説明していただけますか。

羽生:

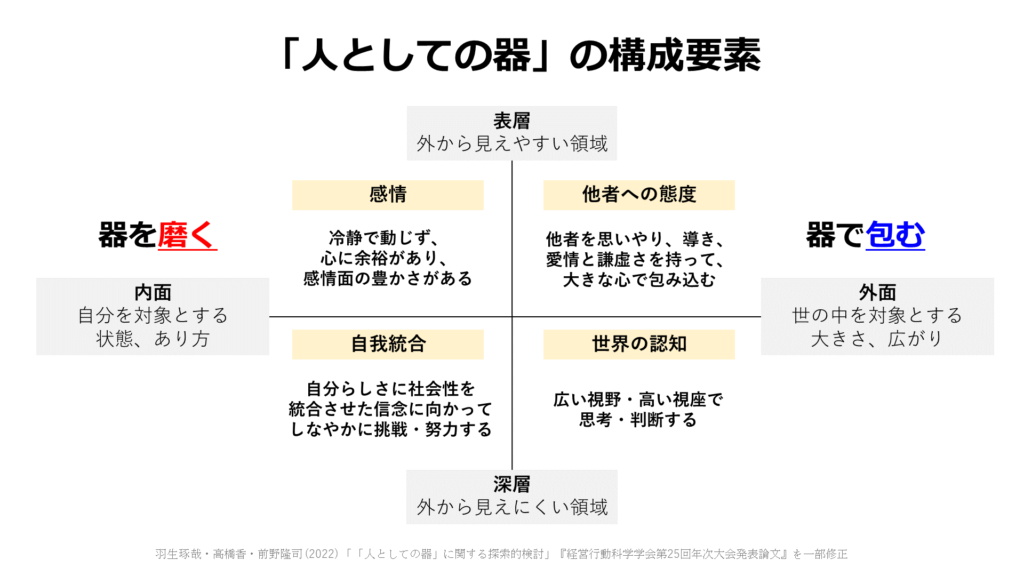

私が行った「人としての器」の研究では、器の構成要素として「感情」「他者への態度」「自我統合」「世界の認知」の4象限をモデル化しています。

「自我統合」の領域は自分を対象とする状態やあり方を指しており、自分らしさと社会性の統合に焦点があることから、ラスキー博士が述べている社会的感情的領域と重なります。

一方、「世界の認知」は世の中を対象とする見方の広がりを指しているため、こちらは認知領域と重なっていると言えます。

鈴木:

羽生さんがラスキー博士から直接学んでいる認知領域について、もう少し説明してください。

羽生:

ラスキー博士によると、認知領域は弁証法を土台にした次の4つの思考形態のクラスに分類できるとされます。

- Context 現実世界は高度に階層化されている

- Process 現実世界は不在に貫かれている

- Relationship 現実世界は相互作用する相いれない構成要素の総体である

- Transformation 現実世界は変容の中にあり、人々に主体的な行動のきっかけを提供する

この4つのクラス(詳細にはそれぞれ7つに細分化されるため合計28の思考形態がある)を通じて、複雑な現実世界に対する認知の発達を考えることができます。

社会的感情的領域と認知領域との関連について

羽生:

ラスキー博士は「社会的感情的発達:(社会のために)何をすべきか」「認知的発達:何ができるか、どのような可能性があるか」というように二つの領域を区別して扱っています。

この社会的感情的領域と認知的領域の関連についての理解を深めるために、ラスキー博士のインタビュー記事(https://integralleadershipreview.com/16109-16109/)を抜粋して紹介したいと思います。

社会的感情的発達と認知的発達の区別はこれまで軽視されており、それらを関連付けると同時に分離させることで理解を進める必要がある。どちらか一方だけに焦点を当て、その間に関係性を見出そうとしない場合、あるいは一方をもう一方に還元してしまう場合、発達における非常に重要な点を見逃すことになる。

ロバート・キーガンの理論や社会的感情的発達の世界観は素晴らしい理論であり診断ツールである一方で、(残念なことに)イデオロギー全体をつくる手段となってしまっている。そして、高みに到達して「成功」したかのような気分になることを、私(ラスキー博士)は高山病と呼んで批判している。

社会的感情的領域と認知的領域は人として成長していくうえで欠かせない側面であり、ラスキー博士はさらに以下のように述べています。

社会的感情的発達だけで発達段階を測定、認識してしまうと現実社会の複雑さを見落としてしまうことになりかねない。認知的発達が間接的に社会的感情的発達に影響を与えるという点は見過ごされがちな一方、その逆(社会的感情的発達が認知的発達に影響を与えるということ)はない。

私の経験では、認知的発達は社会的感情的な自己理解よりもずっと前から、常に自分のさまざまな部分の発達を前進させ、また他の人々を前進させる手助けをしてきた。

社会的感情的発達と認知的発達は表裏一体であり、どちらか一方を否定したり、減らしてしまっては、お互いの発達を十分に生かすことはできない。

鈴木:

キーガンの発達段階モデルにおいて高いレベルにある人が必ずしも認知構造のレベルが高くないという例があります。このことは「(社会的感情的な)発達段階が高くなるとパフォーマンスが高まる」という暗黙の前提を疑わせます。

ご説明いただいた「社会的感情的だけを見ていても不十分である」というラスキーの考え方は、その状況を説明する論理と言えるのではないでしょうか。

また、キーガンモデルと同様、ティール組織などの理論を学んだ際に自我肥大をもたらして、「高山病」のような状況が生じるということについても深い洞察を感じます。

羽生:

おっしゃるとおりですね。繰り返しになりますが、「社会のために何をすべきか」という社会的感情的な発達はもちろん大切です。ただし、「何ができるか、どのような可能性があるか」という認知的発達がベースにあり、物事のプラスとマイナスの両面、あるいは見えていない可能性を含めた認識ができることで、社会のために何をすべきかという意識にも、より一層の深みが生まれるのではないかと思います。

企業人(ビジネスパーソン)の社会的感情的発達と認知的発達の現状について

鈴木:

企業人は、仕事を進める中で様々なステークホルダーの視点を獲得しているようにも見えます。受験競争、出世競争を通じて認知領域の発達はそれなりにしているものの、どちらかというと社会的感情的領域の発達は不十分である可能性があるのではないでしょうか。

羽生:

たしかに企業人は論理思考などある程度の認知発達の段階にある気もしますが、先ほどの認知的発達で紹介したTransformationの観点で見ると、複雑に変容する現実を捉えていく思考はまだまだ発達の余地があるのではないかとも思います。

鈴木:

Transformationはたしかに肝ですね。Transformationまで視野に入れると、変革を生み出すような施策(提案)を立てる際に、無意識化で抑圧されたり排除されたりしている反作用の側面を、どのようにメタ的に扱っていくかが必要になってきます。でも、それは相当に高いレベルの認知構造がないと意識化すらも難しいように思います。

羽生:

そういう意味では、特定の企業の文脈におけるクローズドシステムという安定した環境の中でロジカルに思考することは鍛えられている一方、今後はVUCAと呼ばれるようなオープンシステムの中で、これまで抑圧・排除されがちだった潜在的な可能性に目を向けていくことが、ビジネスパーソンにとってのTransformationに向かううえで必要になるではないかと思いました。

発達段階の測定について

高橋:

このように人としての器について議論を深めていくと、あらためて器を測ることの難しさを感じます。

鈴木:

その際、社会的感情的領域より認知領域の方が測定しやすいと言えます。ただし、どんな場面で何を測るかを明確にしておくことが前提となります。

レクティカ(発達測定を専門にする米国の非営利団体)のツールでも認知領域の測定に効果が認められていますが、それはスコープの限定によって測定が可能になっているのであり、人格全体を測定することはできないとされます。

羽生:

器の4象限モデルにおいても外面の領域(他者への態度、世界の認知)は、内面よりも可視化できる対象を扱うので測定しやすいのではないかと思います。

一方、社会的感情的領域(器の4象限モデルで言えば「自我統合」の領域)の測定については、測定する側の立ち位置(発達段階)も含めて慎重に考えていく必要性を感じます。その際には、正確な物差しを持つというよりも、群盲像を評すように、全体像をつかめない暗闇の中で手探りに推し量るというイメージを持ったほうが良いのではないかと思います。

ARCTモデル(人としての器の成長プロセスモデル)について

羽生:

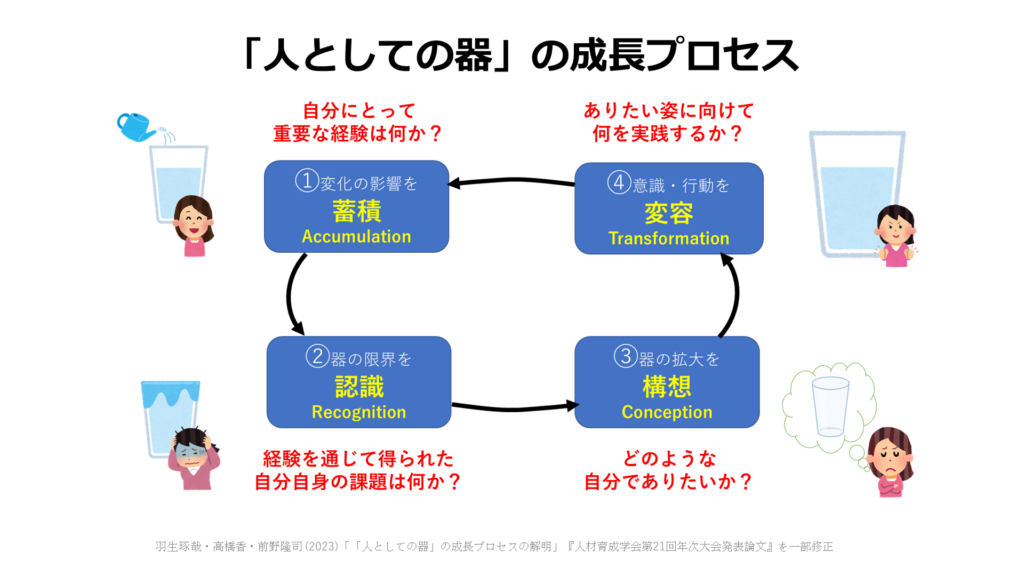

「人としての器」の研究を通じて明らかになった成長プロセス(ARCTモデル)についても説明させてください。

器の成長プロセスは「①変化の影響を蓄積(Accumulation)」「②器の限界を認識(Recognition)」「③器の拡大を構想(Conception)」「④意識・行動を変容(Transformation)」という4つのフェーズから構成され、それぞれの英語の頭文字をとってARCT(アルクト)モデルと呼んでいます。

また、ARCTモデルには順調にプロセスを回して成長を実現する場合だけでなく、それぞれのフェーズで逸脱が生じる場合もあります。

鈴木:

ARCTモデルは発達心理学の大家であるピアジェのアシミレーション(同化)、アコモデーション(調節)の考え方にも近いように思いました。

外部の対象に変化を加えて自分の中に摂り入れるアシミレーションは「蓄積」に、自分自身を変化させて外部の対象に適応させるアコモデーションは「認識」「構想」「変容」に当てはまると思います。

参加者からの質問:

ARCTモデルについて、先ほどのラスキーのContext、Process、Relationship、Transformationとはどのように関連付けられますか?

羽生:

ARCTモデルの「認識」「構想」のプロセスでは認知領域の発達が関連しているかもしれませんね。限界を認識する際に自分を客観視しなかったり、構想をする際に根本問題を回避したり、その場しのぎの構想をしたりことがあるため、そうした逸脱を回避するにはContext、Process、Relationship、Transformationを通じて、見えていない様々な可能性を思考することが求められるのではないかと思います。

理論を活用する場面について

参加者からの質問:

人のさまざまな側面の発達理論について、現実的にはどのような場面で活用できるのでしょうか?

羽生:

あらゆるところで使える、と考えてよいと思います。特に他者に影響を与える立場の人であれば、他者と関わる全ての場面で「人としての器」について真剣に向き合うことが求められます。ただし、理論を学んでも、それを信奉してしまうと社会的感情的発達でいう段階3(他者依存段階)にとどまってしまうので、理論に過度に依存しすぎないことも求められると思います。

鈴木:

夢を語る、価値観を掘り下げる面は社会的感情的領域と捉えられ、何ができるか、どんなリソースがあるか、どんな手段をとるか、という面は認知領域と捉えられます。実際の対人支援の場面では、どちらに着目しているかを理解したうえでアプローチを変えることが大切ではないでしょうか。

羽生氏からのメッセージ

――最後に羽生さんから本日のイベントを振り返ってメッセージをいただけますでしょうか?

羽生:

今日、皆さんにいろいろと投げかけていただいたおかげで、あらためて器というものは本当に奥が深く、まだまだ探求のしがいがあると思いました。私たちは普段、ご飯を食べるときに食器などを当たり前に使っていますが、仮に器がないとご飯も食べづらくなるといったように、本当はないと困るにもかかわらず、生活をするうえで当たり前になりすぎていて見過ごしている部分も多々あるのではないかと思います。これと同様で、日常の中にたしかに存在している私たちの「人としての器」に対しても、あらためて目を向けていくような活動を、今後も皆さんとご一緒できたら嬉しく思います。

第1回ゲスト:中土井僚氏のイベントレポートはこちらから。