最近、職場の中で、どこか重苦しい空気が漂っていませんか。

- 権利ばかり主張し、意見が通らなかった途端、露骨に機嫌を悪くする若手。

- 気に入らない相手を無視し、挨拶すら返さないチームメンバー。

- ミスを指摘されると、「聞いていません」と他責の言葉で自己正当化する部下。

- 情熱を失ったかのように、最低限の仕事しかしない「静かな退職者」。

――こうした光景は、もはや珍しいことではありません。

いわば「大人の幼さ」という、現代組織が直面する深刻な病が蔓延しています。

それはいつしかチームの信頼関係を損ない、生産性を蝕み、管理職を疲弊させます。

そして何より、当事者である「幼い大人」自身も孤立し、苦しんでいます。

しかし、これらを単に個人の性格や世代の問題として片付けてしまうと、問題の本質を見誤る危険性があります。

視座を変えてみると、これまで私たちが当たり前だと思っていた組織の仕組み、すなわち「人を育てるシステム」そのものが制度疲労を起こし、大きな転換点を迎えていることの表れと言えるかもしれません。

構造的な問題を放置すれば、個人の成長機会を損なうだけでなく、ひいては組織や社会全体の活力を失わせることに結び付きます。

だからこそ今、私たちは対症療法に終始するのではなく、この問題の根源と真摯に向き合い、未来に向けて組織の育成システムをいかに再設計していくか、という視点を持つ必要があります。

では、その根幹をどのように見つめていけばよいでしょうか。

その根っこには、人の内面的な成熟度、すなわち「人としての器」の問題が深く関わっています。

そこで、今回の記事では、「器」という視点から「大人の幼さ」の真因を解き明かし、個人と組織が共に成熟していくための道筋を探っていきます。

「幼さ」と「大人」の本当の意味

本題に入る前に、まずは「幼さ」と「大人」という言葉の語源を紐解きながら、その意味を深めていきましょう。

●「幼さ」とは「自分を導くリーダーの不在」

「幼い」は、古語の「をさなし」に由来します。

これは「長(をさ)」が「無し」という、二つの言葉の組み合わせが語源とされています。

古語において「長」とは、集落の指導者や年長者を指す、尊敬されるべき存在でした。

つまり「幼い(をさなし)」とは、単に年齢が若いことではなく、「自分の中に、自分を導き、混乱した状況をおさめられるリーダーがいない」という状態を指しています。

自分の中に確固たるリーダーがいれば、困難な状況でも感情の波に呑まれることなく冷静さを保ち、その場を丸く「治める(おさめる)」ことができます。

したがって、「幼さ」の本質は、この自己統治能力の未熟さにあると言えます。

●「大人」の正体は「社会性」と「自己制御(セルフコントロール)」の統合

一方、「おとな」の語源には二つの有力な説があります。

- 乙名(おとな):(乙という名を与えられた)村落共同体の指導者を指し、社会的な責任を担う存在。

- 音無し(おとなし):感情的にならず冷静さを保っている精神的な成熟状態を指し、「大人しい」という語の由来。

本来、「大人」とは、社会に対する責任感と、自分自身をコントロールできる内面的な成熟、この二つを兼ね備えた人物像を想定していました。

上記の語源を踏まえると、「大人の幼さ」とは、社会的な責任を担う立場にあり、精神的にも十分に成熟しているはずの存在でありながら、内面的な自己統治能力がそれに追いついていない、というアンバランスな状態を指していると考えられます。

そして、変化が激しくストレスの多い現代社会は、自己統治が機能不全に陥り、「幼さ」が露呈しやすい状況にあると言えるでしょう。

「器」の4象限で、「大人の幼さ」を可視化する

これまでの研究を通じて、「人としての器」を4つの側面から捉えるモデルが見出されました(こちらの記事を参照)。

このフレームワークを使うと、「大人の幼さ」がどの領域で現れているのかを具体的に分析できます。

●第1象限:感情(感情とどう向き合うか)

感情を受け止め、適切に表現する力で、この領域の器が小さいと、次のような行動が表れます。

- 思い通りにならないと拗ねる。

- 相反する意見に声を荒らげる。

- 過度に落ち込み、立ち直れない。

●第2象限:他者への態度(他者とどう関わるか)

自分とは異なる他者の価値観や感情を尊重する力で、この領域の器が小さいと、次のような行動が表れます。

- 自分の正しさを一方的に押し付ける。

- 同僚の成功を妬み、失敗を喜ぶ。

- 無神経な発言で場を凍らせる。

●第3象限:自我統合(自分と社会をどう統合するか)

ありのままの自分を認め、社会との関係の中で自己を確立する力で、この領域の器が小さいと、次のような行動が表れます。

- ミスを認めず、言い訳や責任転嫁に終始する。

- 過剰に自分を大きく見せたり、卑下したりする。

- 失敗から学ばず同じ過ちを繰り返す。

●第4象限:世界の認知(世界をどう認知するか)

複雑で曖昧な現実を受け入れ、柔軟に対応する力で、この領域の器が小さいと、次のような行動が表れます。

- 指示待ちで、自分で判断しようとしない。

- マニュアルにない想定外の出来事にパニックになる。

- 物事を白黒つけたがり、グレーゾーンを許容できない。

「器の成長」を阻む5つの構造要因

本来、器は多様な経験を通して磨かれますが、現代社会には、その成長を阻む構造的な問題が潜んでいます。

例えば、以下のような5つの構造要因が挙げられます。

1. 「効率化」が成長機会を奪う

- 即戦力が求められ、失敗が許されない風潮は、挑戦から学ぶ機会を奪います。

- さらに、「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視するあまり、一見遠回りに見える人間的成長の機会が失われています。

2. 心理的「非」安全性

- 本音や弱みを見せられない職場で、誰もが仮面を被らざる得なくなっています。

- すると、自分の限界を正直に認め、助けやフィードバックを求めるという、器の成長に不可欠なプロセスが機能不全に陥ります。

3. 「憧れる大人」の不在

- かつて、人間的な成長を支えていた家庭・学校・地域社会といった共同体が、その機能を十分に果たせなくなっており、倫理観や規範意識の土台となっていた共通の物語が揺らいでいます。

- 指導する立場の先輩世代自身も、先行きの見えない時代に迷い疲弊しており、若手にとって目標となるロールモデルが見つかりにくいのが現実です。

4. デジタルコミュニケーションの功罪

- テキスト中心のやり取りは、身体感覚を通じて相手の感情の機微を読み取ったり、発言の意図や背景を深める訓練の機会を減らします。

- さらに、SNSでの安易な共感や、すぐに答えが見つかる検索文化は、じっくり考え抜く思考力や忍耐力を削いでいる可能性があります。

5. 情報過多と将来不安という重圧

- 情報が個人レベルで広く共有できるようになったことで、SNSでは他者の華やかな成功体験を目にしやすくなり、そのたびに、私たちは無意識に自分と比較し、消耗しています。

- また将来への漠然とした不安は、リスクを取った挑戦よりも確実志向・安定志向を促し、器を広げるための前向きな一歩を遠ざけます。

「幼い大人」が成長を拒む内面の心理的メカニズム

上記の構造要因に加え、「幼い大人」の多くが成長を拒む背景には、当人の根深い心理が働いています。

●防衛機制としての現状維持

- 「今のままでいい」「多くを望まない」という言葉の裏には、「どうせ頑張っても無駄だ」という学習性無力感が潜んでいます。

- 過去の失敗体験から、挑戦そのものが「再び傷つく可能性」として認識されています。

●傷ついた自己肯定感という重荷

- 外面的な基準で評価され続け、落ちこぼれと判定された人たちは、虚勢を張って自己を守らざるを得ません。

- すると、「成長すべきだ」「自律すべきだ」というメッセージ自体が、「今の自分は不十分だ」という否定として受け取られてしまいます。

●コミュニティからの逸脱への恐怖

- 個性的な発言が「空気が読めない」と見なされる環境では、個性を発揮する意欲は封じられます。

- コミュニティの同調圧力と個人の成長欲求が対立した時、多くの人は安全な現状維持を選んでしまいます。

従来の「対人支援」「成長支援」が空回りする3つの理由

上記より、多くの組織が試みる「対人支援」「成長支援」は効果を上げにくい状況に陥ります。

1. 「成長は善」という正論は、時に「否定」として響く

- 傷ついた自己肯定感を持つ人にとっては、善意のメッセージでさえ「今のままではダメだ」という烙印に聞こえ、かえって心を閉ざすことになります。

2. 画一的な成長モデルは、多様性を排除しかねない

- 誰もが同じように成長できるという前提自体が非現実的なものとなっています。

- 「大人の幼さ」は、その人なりの傷つきや背景から生じている可能性があり、大前提として、そうした一人ひとりの立場を踏まえて多様なあり方を受け入れる姿勢が求められます。

3. 対症療法では、根本解決に至らない

- 対症療法的にスキルやテクニックを獲得するだけでは、ありのままの自分を受容して内発的な動機を喚起することに必ずしも結び付きません。

- 必要なのは、お互いの関係性を深めながら、目に見えない内面の「器」の領域に深くかかわっていくという、より根本的なアプローチです。

「大人の幼さ」を再生産する悪循環の構造

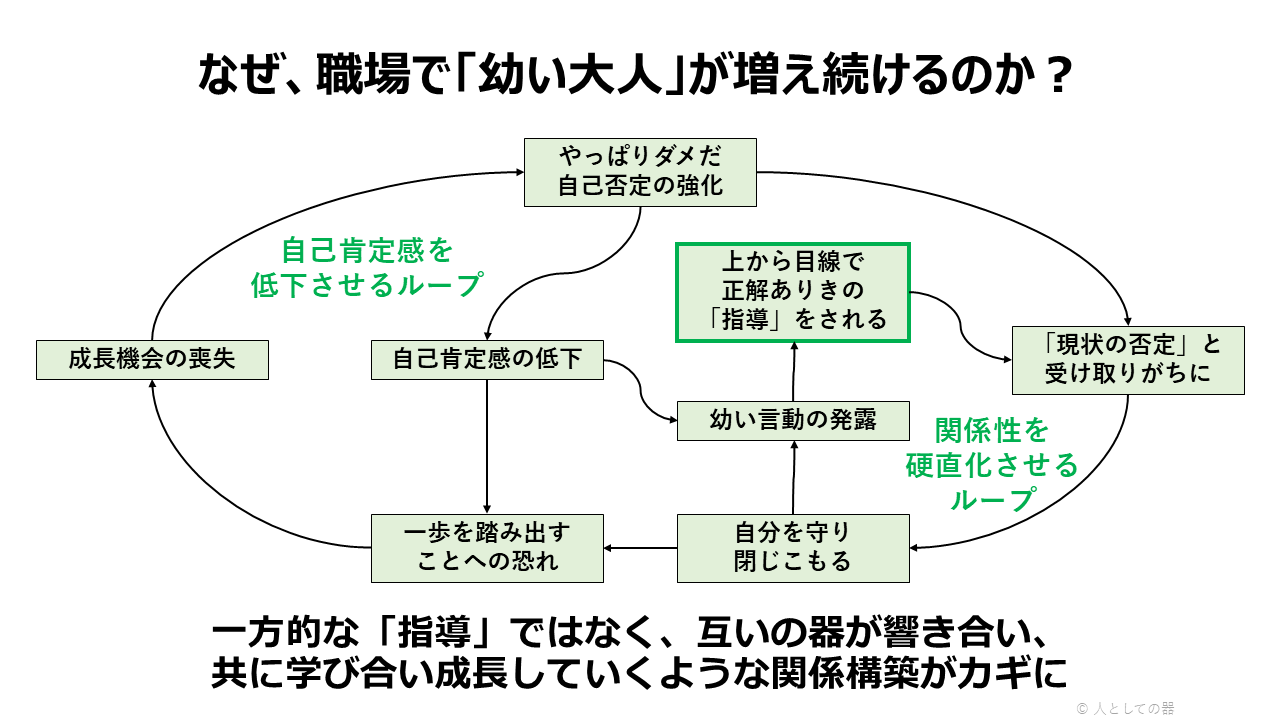

上述した要因が複雑に絡み合い、抜け出すことの困難な「悪循環」を生み出しています。

その構造をあらためて整理すると以下の通りです。

まず本人の内面では、「傷ついた自己肯定感」が挑戦を避ける防衛的な態度を招き、それが「一歩を踏み出すモチベーションの低下」や「成長機会の喪失」につながり、結果として「やっぱり自分はダメだ」という思い込みを強化して、さらに自己肯定感を低下させるという負のループが回っています。

さらに、この負のループは、本人だけの問題ではなく、彼らと向き合っている「育てる側」との「関係性」が生み出す構造的な問題にも発展します。

例えば、当人の「幼い言動」に対し、良かれと思って上から目線で正解を与えるような「指導」をすると、それが本人には「現状の否定」と受け取られ、かえって自分を守り「幼さ」に閉じこもる結果を招きます。

こうしたやり取りの結果、「育てる側」も、徐々に魂が削られるような消耗に追い込まれていきます。

感情的な反発、責任感の伴わない権利主張、本心を守る自己正当化の言動など――これらを日々浴び続けることで「育てる側」は疲弊し、「またか」という諦めや苛立ちを抱くことになります。

この疲弊状態を放置すれば、真面目に仕事に向き合う者から徐々に心をすり減らしていき、「幼い大人」たちの問題は依然として解決されないまま、「共倒れ」に向かうことは避けられません。

しかし、「育てる側」が自身の精神状態を守ることを優先して、彼らとの関わりを諦めてしまえば、「幼い大人」たちが、少しずつ組織や社会から排除されていくことになります。

すると、一企業内では部分最適な状態がつくられるかもしれませんが、社会全体では長期的に格差が拡大し、共同体としての信頼関係の基盤は脆くなり、徐々に全体としての活力を失っていくことになります。

最終的には、もはや部分的な改善や対症療法では間に合わなくなってしまうなど、最悪のシナリオに陥りかねません。

だからこそ、この絶望的な悪循環を断ち切るために、今、私たち「育てる側」が何をすべきなのか、この根深い悪循環をどこから断ち切ればよいのかを、真剣に考える必要があるのです。

悪循環を断ち切るための「育てる側」のアプローチ

「幼い大人」である当人たちが負のループを抜け出せないほどの困難に陥っているのだとしたら、この悪循環を断ち切るカギを握っているのは「育てる側」のほうにあります。

では、どのようにして、「幼い大人」たちと向き合っていけばよいでしょうか。

例えば、「君はまだまだ未熟だ」というレッテル貼りや「失敗はかわいそうだから」という過保護な配慮――これらは善意に見えて、相手の意欲を低下させ、相手から成長の機会を奪い、悪循環を加速させることがあります。

そして、なにより「未熟な子」と「面倒を見る親」という依存関係を固定化させてしまうことになります。

この硬直した関係性こそが、悪循環を促す元凶となりかねません。

そこで、一度、問題の矢印を、育てる側の私たちに向けてみる必要があります。

- 部下の未熟さに、自分のイライラをぶつけていないか?(感情)

- 「教えてやっている」という驕りはないか?(他者への態度)

- 自分の成功体験に固執し、相手の視点を軽んじていないか?(自我統合)

- 「幼い大人」と一括りにし、一人ひとりの背景理解を怠っていないか?(世界の認知)

子どもが精神的に自立するためには、親がしかるべきタイミングで「子ども扱い」をやめ、一人の人間として信頼する必要があります。

もちろん、そのタイミングを見極めることは非常に難しく、唯一無二の正解はなく、一筋縄ではいかないものです。

逆に、幼い子どもを、いきなり「大人扱い」したことで、かえって当人の恐怖や不安を助長させてしまうことだってあります。

したがって、「大人の幼さ」がもたらす悪循環を断ち切る際には、上記のタイミングの適切に見極めながら、あきらめずに真剣に向き合っていくという「育てる側」の器が問われているのです。

実際のところ、器の大きな人ほど、「私の器なんてまだまだです」と口にします。

それは、自分が完璧ではないと知り、自分自身の未熟さや限界を認めたうえで、相手と共に成長しようとする謙虚な姿勢があるからではないでしょうか。

悪循環を好循環へと変える3つの具体的アプローチ

ここまでの議論を踏まえ、「幼い大人」と向き合う「育てる側」にとって、悪循環を好循環へと変えていく3つの具体的な方策を提案します。

方策1:まずは徹底的に”聴く”

- 多くの場合、本当に必要とされているのはアドバイスよりも承認です。

- 「誰にも言えなかった苦しさや悔しさ」を受け止めてもらえる安心な場こそが、すべての出発点となります。

- 評価や否定をせず、ただその人の想いにじっくりと耳を傾ける。

- この承認こそが、悪循環の起点である「傷ついた自己肯定感」を癒し、ループを断ち切るためのエネルギーの源泉となります。

方策2:小さなチャレンジを積み重ねる

- 変化への一歩は、「これならできそう」と期待が持てるような些細な出来事から始まります。

- その際、支援する側は「完璧な変化」を期待しすぎないことが大切です。

- そのうえで本人が変化を起こそうとする気持ちが湧き上がる瞬間を見逃さず、小さな変化を応援して承認する言葉をかけます。

- こうした小さなチャレンジの積み重ねが、「どうせ自分はダメだ」という自己否定のループを断ち切り、「やればできるかもしれない」という自己肯定のループへと転換させていきます。

方策3:「教える」から「相談し、頼る」へ

- 上から目線で「教える」アプローチは逆効果です。

- 「教える」よりも「あなたの意見を聞かせてほしい」「この件で力を貸してほしい」と相談し、頼る姿勢が、相手の主体性を引き出すことにつながります。

- こうした関わり方が、「教える-教えられる」という固定化された依存関係を解消し、対等なパートナーとして「共に育つ」という新しい関係性を導きます。

このような関わり方によって、安心の「場」が醸成され、凝り固まった器の境界を徐々に柔軟にしていきます。

すると、ある瞬間に、当人にとって「こうなりたい」という自発的な成長意欲が引き出されることにつながります。

私たちはこれを「器の共鳴」と呼んでいます。

一方的な指導関係ではない「器の共鳴」が生じた時に、互いの器が響き合い、共に学び合い成長していく、新たな関係性がつくられるのです。

まとめ

器の真価は、知識や経験といった中身の量ではなく、新しいものを受け入れるための「余白」にこそあります。

職場の「幼い大人」を一方的に「問題だ」と決めつけるのではなく、彼らが秘める可能性という「余白」に目を向けることができれば、こじれてしまった関係性が自然とほどかれていくでしょう。

相手を変えようとする前に、私たち自身が自らの器と向き合い、その「余白」を広げようとすること――相手の「幼さ」が突き付けてくるものは、言い換えれば、私たち自身の「幼さ」や社会が抱える「未熟さ」なのかもしれません。

そこに気づけた時、「教える-教えられる」という縦の関係は、「共に育つ」という横の関係へと変わっていきます。

そして、この関係性の変化こそが、硬直化した組織の育成システムを、よりしなやかで創造的なものに変えていくための重要な原動力となります。

器づくりには、絶対の正解はなく、一人ひとりが、それぞれの信念で自らの器と向き合い続ける姿勢が大切になります。

そして、お互いに育ち合う関係性を一つずつ丁寧に結び直していくことは、未来の組織・社会の基盤をより豊かに耕していくために、私たちにできる確かな一歩と言えるでしょう。

………………………………………………………………………

本記事を読んでのご意見・ご感想がありましたら、ぜひお問合せフォームからお送りください。

また、パートナー協力の依頼やご相談についても随時お受けしていますので、お気軽に、ご連絡いただけますと幸いです。