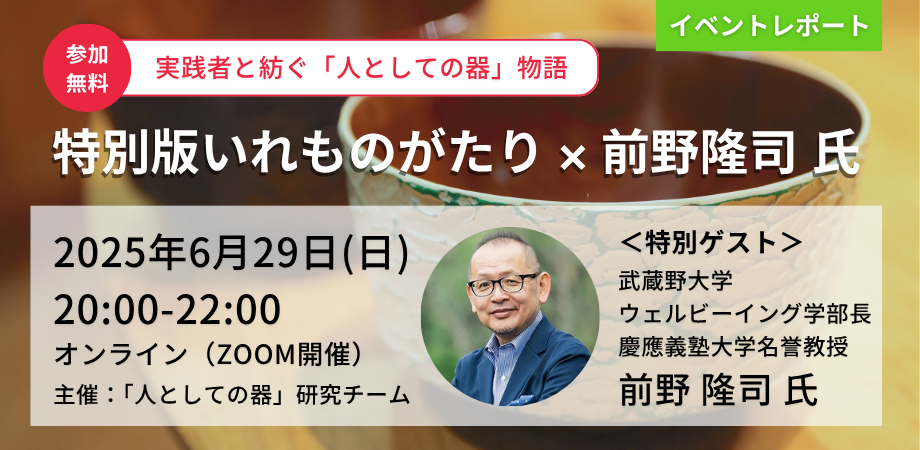

2025年6月29日、武蔵野大学ウェルビーイング学部長・慶應義塾大学名誉教授の前野隆司さんをゲストにお招きした「特別版いれものがたり×前野隆司氏」を開催しました(開催概要はこちら)。

ウェルビーイング研究の第一人者として知られる前野先生の人生を通して、「人としての器」がどのように形成され、成長していくのかを探る貴重な機会となりました。

特に、幼少時代にもっていた「純粋な理想」を、ある出来事をきっかけに34年間も封印し、46歳でその封印を解いて幸福学の研究に結実させたという、エピソードは印象的でした。

本記事では、当日のポイントをまとめましたので、その雰囲気を感じていただければ幸いです。

●死生観を問い続けた「7歳の哲学者」

小学生の頃から、「死とは何か」「生きるとは何か」という根本的問いを抱いていた前野先生。

このような哲学的な思考が、後の人生の根源を形づくっているといいます。

私の記憶に最も強く刻まれているのは、7歳頃に芽生えた「死への問い」でした。「死とは何か」「生きるとは何か」といった根本的な問いを、幼い頃から抱いていました。

子ども心に「死への問い」に対する答えがほしくて、父親に「死んだらどうなるの?」と尋ねました。 父から「死んだら何もなくなるんだよ」と諭されたとき、とてもショックだったことを覚えています。 何もなくなるなら生きている意味がないのではないかと考えたり、だからこそ日々を一生懸命生きようと考え直したり。いまでも毎日、死生観について考えています。

そんなふうに、幼少の頃から生きる意味といった哲学的なことを考えたり、世界平和や理想論を語りたがる子どもだったので、同年代の子どもたちとは話が合わないことが多々ありました。

その一方で、幼少期の忘れられない体験といえば、足が遅くて運動会ではいつも最下位だったことです。 ところが、ある日、なぜか障害物競走では一位になりました。 それが嬉しくて、ご褒美としていただいた赤いリボンを、今でも大切に保管しています。

幼い心のどこかに、勝ち負けにこだわる意識が隠れていたのかもしれません。 あるいは、逆に、常に負けっぱなしだったことで、心の底には勝ち負けが嫌いという意識が芽生えたのかもしれません。 いずれにしても、いつも最下位だったので、負けた人の気持ちが痛いほどわかることは、器の成長にとって大切だったように思います。

それと、恥ずかしいのですが、小学4年生の通知表には「前野君は涙もろい」と書かれていました。 いじめられたときには、泣きながらホウキで叩いて反撃する負けず嫌いな一面もありましたが、実際は通知表に書かれるほどよく泣いていたんですね。

それでも、担任の先生からはよく「前野君はきっと大器晩成だよ」と言われていました。 なぜそう言われたのか、トロくてどて〜んとしているところからそう思われたのかもしれません。

ただ、いま振り返ってみると、46歳で幸福学の研究を始めるまで、人生をかけて取り組むテーマを見出せずにいたので、たしかに担任の先生は私のことをよく見てくれていたなと感じます。

幼い頃の記憶の数々を呼び覚ましてみると、自我が形作られるこの時期に、広島育ちだったこともあり、戦争と平和、生と死、自他と利他について考えるようになり、ここからはじまった哲学的な思考が、今なお続いているのだと思います。

●純粋な理想を封印することになった中学時代の出来事

転機となったのは中学1年のときでした。

理想論を語る前野少年に「偽善者」というあだ名がつけられてしまったのです。

その後46歳までの34年間、純粋な理想を封印して生きることになりました。

中学1年生のとき、いじめっ子から「偽善者」というあだ名をつけられました。いじめっ子の目には、周囲の子どもたちみたいにウルトラマンや仮面ライダーに興味をもたず、世界平和や生きる意味を語る私が偽善者に映ったのでしょう。

これは、私にとってとてもショックな出来事でした。 このときから、純粋な気持ちで理想を語ることを封印するようになりました。

理想を封印してからは勉強に打ち込むことに決め、高校に入ってからは、成績を上げることに全力を注ぐようになりました。一年生のとき400人中400番近くだった成績は、三年生になる頃には15番まで上がっていました。

とくに数学と物理が得意だったこともあり、本当は哲学、心理学、生物学に興味がありましたが、古文や歴史といった暗記科目が苦手だったため、入試が理系科目中心だった東京工業大学(現・東京科学大学)に進学することに決めました。

●大学と企業を行き来した工学研究者時代

大学時代にはアートの世界にのめりこみ、また論文を書く才能にも目覚めたといいます。

大学院修了後はキヤノンでのエンジニア生活を経て、再び大学に戻ることになります。

東京工業大学では、機械工学を学ぶことを楽しみにしていたのですが、ナビエ・ストークス方程式やベルヌーイの式について学ぶような受け身の授業に興味をもてなくなり、徐々にさめてしまったんです。一方で、美術部に入っていましたので、その分、アートの創作活動にのめりこんでいきました。

ところが、4年生になって卒業論文を書いたところ、担当教授から「君の論文は極めて優秀なので、機械学会に投稿するよ」と言われました。 この論文が、後に東大の授業で使われるほど評価されたんです。

論文を書く才能に目覚め、修士課程に進むことにしました。 論文を書くことはとても楽しかったのですが、その一方で、当時、大学の先生には変わった人が多かったため、このまま大学にいたら自分も変人になってしまうような気がして、いったん産業界に入ろうと思いました。

そして、大学院修了後はキヤノンに入社し、カメラのエンジニアとして開発に携わりました。 しかし、論文を書きたい気持ちを抑えられなくなり、結局、また大学に戻ることにしました。この頃から、物理学や機械工学に加えて、哲学や心理学を自力で学びつつ、認知工学とロボットの研究に没頭するようになりました。

●封印から解放され、導かれるように幸福学へ

その後、前野先生は、慶應義塾大学の理工学部の教員となり、46歳で同大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)に移籍します。

そのことが契機となり、まるでいくつもの源流が連なって大河となるように、これまでの経験がすべて統合され、幸福学の研究に結実していきました。

人生最大の転機が、SDM研究科へ移籍したことでした。 SDMは社会課題を解決するシステムデザインについて、文系と理系を融合して研究する学問です。

SDMで工学、物理学、統計学、哲学、心理学などを融合しながら研究を進めていると、不思議なことに、それまでバラバラだった経験が自然と統合され、一つの道筋が見えてきたのです。そして、中学1年生のときから封印していた理想を語りたいという思いが解き放たれて、幸福学の研究をスタートすることになりました。

日本の研究の世界では文系理系を明確に区別しがちですが、海外では多くの研究者が複数の分野を自由に飛び移りながら融合をすすめています。一つひとつの分野はバラバラに見えても、複数の分野をうまく融合していくと立派な学問の一大潮流となるのです。

例えば、「幸せの4因子」をもとに基礎幸福学を深める場面では心理学が重要になりますが、現在、これを土台にして、人々を幸せにする街づくりや製品づくりを考えるフェーズに移っています。そうした「応用幸福学」を深めたり広げたりする段階では工学的な発想が不可欠で、理系のウェルビーイング研究者が多く必要になります。

幼少期の自分を思い出すと、短距離走のような単一の競技は苦手でしたが、様々な要素が絡み合う障害物競走では一等賞になれました。この経験が、なんとなく研究分野の融合と似ているように思えてきて、文系理系の枠にとらわれず、一つひとつの障害を乗り越えながら自分の道を突き詰めていった結果、分野を融合する現在の幸福学研究に結実していったと言えるかもしれません。

●幸福学と美学の統合へ

前野先生は、幼少期から現在まで、絵画、書道、写真、音楽など様々なアート活動に取り組んでこられました。

じつは、幸福学もアート活動も、美しい瞬間を感じ取って映し出していくという点で同じなのだといいます。

学生時代に熱中していたアートを振り返ると、最初は写実的な絵画が好きでしたが、そのうちマネ、モネ、ピサロなどの印象派が好きになりました。

その後、ピカソのような表現主義が好きになり、さらにダリに代表されるシュルレアリズム、最後に現代美術が好きになりました。美術史と同じ順序で好みが変遷したのですが、それから、また古典的な「美しいもの」に原点回帰するようにもなったんです。

私が心惹かれるのは、ありのままで美しいもの。子どもの頃に”涙もろい”と言われたのも、自然の中にあふれる美しいものに感動する力が強かったからかもしれません。

そして幸せとは、心の美しい状態に他なりません。 幸福学も、書道も、絵画も、写真も、音楽も、すべて社会の中の美しいものを映し出す活動であり、人々の興味はそこに収れんされていくように思います。

人間の美しいところを見つけてそれを伸ばすという意味では、アートも研究も教育もつながっています。 美しい地球、美しい人類を維持するのが幸福学なのです。

人が幸せになるためには、人格の向上、つまり器の広がりと心の美しさ、それにあわせて地球の美しさがなくてはなりません。 幸せの探求は、美の探求とつながっています。

●武蔵野大学での新たな挑戦

現在、前野先生は武蔵野大学ウェルビーイング学部長として、分断した社会を変えられるのはウェルビーイングしかないという信念のもと、新たな挑戦を続けています。

いま、武蔵野大学で世界初のウェルビーイング学部がスタートしています。 学生たちには、私のことを「タックン」と呼んでもらっています。 学生同士も全員ニックネームで呼び合っていて、とても仲がいいんです。

今日、自分の過去を振り返りながら、私が46歳までの半生で自分の理想を封印せざるを得なかったことを思い出しました。そして、その辛く苦しい思いを、いまの若い世代にはさせたくないという動機にも気づかされました。

学生たちは「今までは『幸せな世界を作りたい』と言うと周囲から浮いてしまっていたけれど、ここでは本気の話ができるから嬉しい」と言ってくれます。若い世代にも、そして大人たちにも、もっともっと純粋な理想を語れる安心した場が必要ではないかと感じます。

慶應義塾大学のSDMでは、経済学・経営学・工学とウェルビーイングをつなぐ研究を行ってきましたが、武蔵野大学では、これまで深くは踏み込めなかった仏教哲学やアートの領域と他領域の融合研究を行えるようになり、新たなウェルビーイング探求の可能性が広がっています。

そういう意味では、SDMで培った分野横断の方法を、さらに哲学やアートに広げていき、人間の精神性や美しさといった、より根源的なテーマへと深化させることに、いまチャレンジしています。

また、「幸せに働くと創造性が3倍、生産性が1.3倍になる」というタイトルで講演をお願いします、という依頼をよくいただきます。そのことも、もちろん大切なのですが、どこか自分だけの幸せの範囲にとどまってしまう点を危惧しています。

ですので、最近の講演では「世界中の生きとし生けるものの幸せを目指すべきだ」ということを、必ずお伝えするようにしています。

いま、世界中に広がっている分断や、偏った主張や偽情報を信じてしまう風潮がある中で、少しでも社会を良い方向に戻すには、自分だけでなく「みんなの幸せ」を願う、大きなスケールが必要です。

純粋な理想を語り、美しさを感じとる心を持つ人々が増えていくこと。それによって、かつて私がそうであったように、生きづらさを感じる人を一人でも減らすこと。そうした社会づくりに向けて働きかけることが、私たち大人の責任ではないでしょうか。

63歳の私も、まだまだ『大器晩成』。これからも皆さんと一緒に、人としての器を成長させながら、幸せを願う範囲をどこまでも広げていきたいと思います。

●当日の参加者からの感想

- とても興味深かったです! 2時間ぐらいかけると見えてくるものがありました。器という概念を扱っているため、抽象度の高い話が続いた気がしますが、それはすごい良いことなのだと終わってみて思いました。 素敵な日曜日の夜でした。

- 幼少期からの自分を振り返ることで、現在の自分のありように繋がっていることがあり、そこにこれからの自分を成長させていくカギがあるのだと感じました。

- 前野先生の物語から、普遍的な要素(理想を抱くことや美しい心など)を養うことがウェルビーイングにつながることがわかりました。

- 前野先生の幼少期からの人生を一緒に振り返ることができて、もしも、私の周りの人とこういった話ができたとしたら、いがみ合いや敵対するような感情は起こりにくくなるなと感じました。家族も仕事も周りの方の過去を含めて聞くことの大切さ、また自身を知ってもらうことの大切さを学びました。

●まとめ

上記のほかにも、ここでは紹介しきれないほど多くの魅力的なエピソードを語っていただきました。

中でも、長年封印していた純粋な理想を、SDMへの移籍を機に開花させた前野先生の人生の軌跡には、私たちが学ぶべき多くのヒントが詰まっていました。

自分の道を突き詰めていれば、いつかチャンスが訪れて、封じ込めていた思いを解き放つことができること。視野を広く持ち、多様な領域を融合させれば、大きな潮流を生み出せること。次世代のためにこの社会をより美しいものに変えていくのが、私たち大人の責任であること――。

前野先生の歩みそのものが、「人としての器」をどう成長させるかを示唆しているようにも感じます。

そして、幸福学を個人の利益や企業の生産性向上に留めず、「生きとし生けるものの幸せ」を目指すその姿勢から、器が広がれば影響を及ぼす範囲もまた広がっていくのだと、改めて考えさせられました。

前野先生が身をもって示された「大器晩成」という生き方こそ、人としての「器」が、時間軸も空間軸も無限に成長できることの証明と言えるでしょう。

私たち一人ひとりが、生涯をかけて自らの器を磨き続け、みんなと手を取り合っていくこと。

その先に、より美しく、より幸せな世界の実現があるのだと、強く感じられる時間となりました。

[執筆者] 今井道子

※本イベントのアーカイブ動画をご覧になりたい方は、こちらのページから申し込みフォームを送信後、すぐに動画をご視聴いただけます。