「自分とは何か?」「自分はどう生きたいのか?」「どうすれば人として成長できるのか?」――私たちは人生の様々な場面で、『自己』というテーマと向き合います。

『自己』は、私たちの思考、感情、行動の中心にあり、人生の満足度や充実感や方向性を決める根源的な存在です。

この捉えどころのない『自己』について、心理学の研究では様々な角度から光を当ててきました。

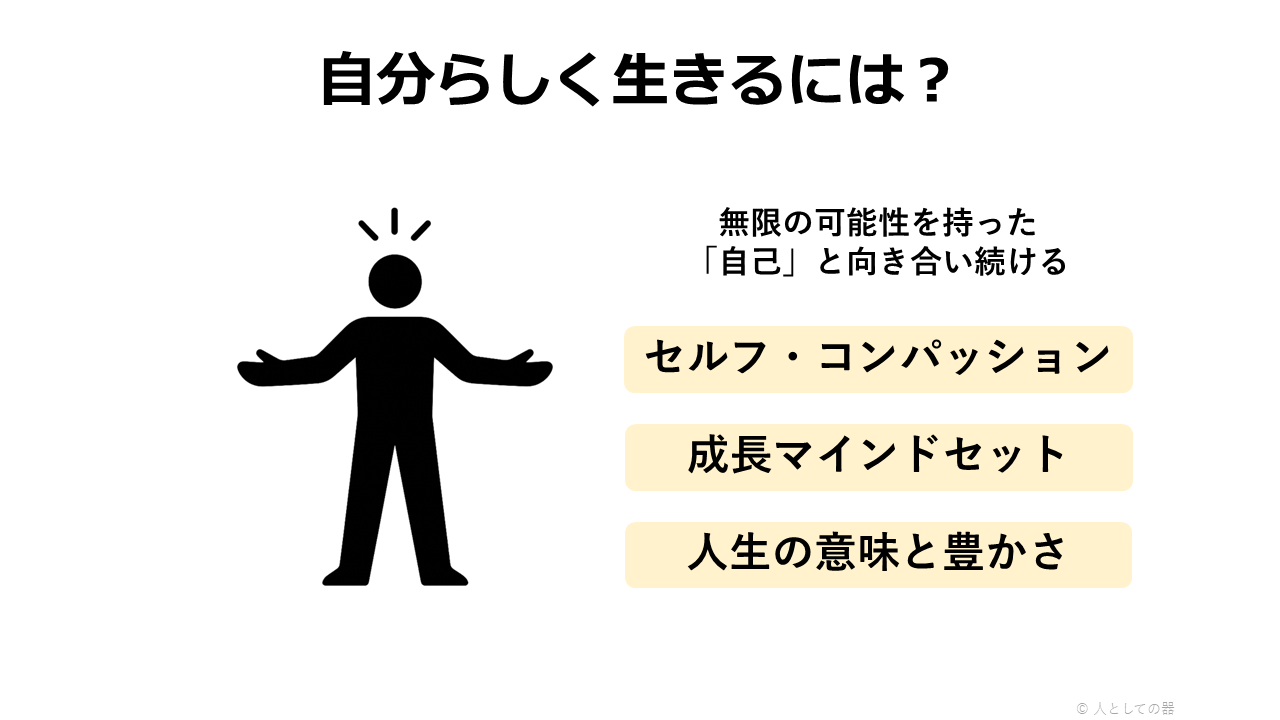

この記事では、近年、注目されている「セルフ・コンパッション」「成長マインドセット」「人生の意味・豊かさ」といった概念を手がかりに、私たちが自分らしく生きるために『自己』とどう向き合っていけばよいのかを探っていきます。

「自己」とどのように向き合うか? – 心理学研究から見る自己の多面的理解

心理学的な視点から見ると、『自己』は単一の固定的な実体ではなく、多様な側面を持つ動的なプロセスとして捉えることができます。

そのプロセスでは、自分にとって大切な価値観を把握し、自分らしさを受け入れながら自己確立・自己実現を目指すことが大切であり、それが人生の意味や充実感に大きく関わります。

そこで近年の研究を踏まえて、以下の3つの観点から「自己との向き合い方」を見ていこうと思います。

① セルフ・コンパッション

セルフ・コンパッションとは、他者へのコンパッション(思いやり)を自分自身に向けたもので、「個人的な失敗や不完全さ、あるいは人生の困難によって苦しみを感じているときに、自分自身に対して優しく支援的な態度であること」と定義されます (Neff, 2023)。

Neff(2023)によれば、そこには主に3つの構成要素(と対極にあるもの)があります。

- 自分への優しさ vs 自己批判: 困難な時に、自分を厳しく断罪するのではなく、温かく理解ある態度をとること。積極的に自分の苦痛に対して関心を寄せ、ケアすることが大切です。自己批判が精神的な健康を損なうのに対し、自分への優しさは回復力(レジリエンス)を高めます。

- 共通の人間性 vs 孤独感: 自分の失敗や苦しみを、自分だけのものではなく、誰もが経験しうる人間らしい経験の一部として捉えること。これにより自分は独りではないと感じられ、孤独感が和らぎます。

- マインドフルネス vs 過剰同一化: 苦痛を伴う思考や感情に気づきつつも、それに飲み込まれたり無視したりせず、バランスの取れた意識で向き合うこと。これにより、ネガティブな思考や感情に支配されにくくなります。

セルフ・コンパッションは弱さではなく強さをもたらし、モチベーションを損なうのではなく促進し、自己中心的になるのではなく他者への配慮も高める効果があります (Neff, 2023)。

研究によると、セルフ・コンパッションは、抑うつや不安といった精神的な問題の低減やウェルビーイング(幸福感)の向上と強く関連することが、一貫して示されています (Neff, 2023)。

② 成長マインドセット

マインドセット理論では、私たちの能力や知性についての信念が、その後の行動や達成に大きな影響を与えると考えられています。

ポイントは、あくまで”信念”としてのマインドセットであり、科学的な根拠の有無よりも、自分が信じられるかどうかに焦点を当てることが大切です。

特に注目されるのが「硬直マインドセット(Fixed Mindset)」と「成長マインドセット(Growth Mindset)」の対比です (Yeager & Dweck, 2020; Sigmundsson & Haga, 2024)。

- 硬直マインドセット: 能力は生まれつき決まっており、永続的で変えられないという信念。困難に直面すると、自分の能力の限界の表れと捉え、失敗や批判を避けようとする傾向がある。

- 成長マインドセット: 能力・属性・特性は変わりうるものであり、努力によって発達・形成可能であるという信念。困難に直面しても、それを学びの機会と捉え、努力し続けることで成長できると信じる。

研究では、成長マインドセットは特に困難な状況において、レジリエンス(立ち直る力)、学習意欲、そして最終的な達成にもつながることが示されています (Yeager & Dweck, 2020)。

したがって、自分の可能性を決めつけず、何歳になっても成長し続けるという自己信頼感が重要になります。

③ 人生の意味と豊かさ

人生の意味は、主に以下の3つの要素から構成されると考えられています (King & Hicks, 2021)。

- 理解/一貫性(Comprehension/Coherence): 自分の人生や経験が「腑に落ちる」、一貫して筋が通っているという感覚。

- 目的(Purpose): 人生に重要な目標や方向性があり、自己を超えたものに貢献しているという感覚。

- 存在意義/重要性(Existential Mattering/Significance): 自分の人生に意義があり、重要で価値があるという感覚。

人生の意味を高める要因として、ポジティブな感情、社会的なつながり、宗教や世界観、自己理解、メンタルタイムトラベル(過去や未来について考えること)、死の意識などが指摘されています(King & Hicks, 2021)。

なお、日本の研究では、意味の保有(人生に意味があると現在感じている度合い)や意味の探求(人生の意味を探し求めている度合い)は年齢とともに高くなる傾向があり、それらは主観的幸福感とも正の相関を持つことが示されています (Shimai et al., 2019)。

さらに、従来の幸福(快楽的幸福:楽しい、心地よい)や意味(目的論的幸福:意義がある、価値がある)という「良い人生」の二元的な捉え方に加えて、Oishi & Westgate(2021) は「心理的に豊かな人生」という第三の側面を提案しています。

これは「多様で、興味深く、視点を変えるような経験」によって特徴づけられる人生を指し、時には強烈な感情(ポジティブなものもネガティブなものも含む)を伴う出来事も必要です。

例えば、必ずしも心地よいとは限らない芸術体験や、悲劇やトラウマといった困難な経験こそが重要であり、それらは個人の成長や、より深い自己理解を考える上で新たな枠組みを提供します。

そのため、ときに幸福や人生の意味と相反することもあるかもしれませんが、それも含めて豊かな人生の一要素であり、自分らしい生き方を深める上で重要な出来事として捉えられることが大切になります。

『自己』を育むための4つのヒント

『自己』とより良く向き合い、健やかに成長していくためには、どのようなことを心がければよいのでしょうか?

上述の研究を踏まえて、4つのヒントをご紹介します。

ヒント1:困難な時に「自分に優しく」する

- 自分を大切な親友のように接する: 自分が苦しんでいる時、「もし大切な親友が同じ状況だったら、どんな言葉をかけるだろう?」と考えてみましょう。そして、その言葉を自分自身にかけてあげてください。

- 「人間だもの」と受け入れる: 失敗や欠点、苦しみは、自分だけが経験する特別なことではなく、誰もが経験する人類共通の自然なことだと認識しましょう。これにより、孤独感も和らぎます。

- 感情に気づき、距離をとる(マインドフルネス): 辛い感情や自己批判的な思考に気づいても、それに飲み込まれたり、無視したりせず、「今、こんな風に感じているな」と、少し距離をとって客観的に観察してみましょう。

- 自分をケアする行動をとる: 自分を労わる時間を作ったり、休息をとったり、必要な助けを求めたりすることも、セルフ・コンパッションを促進する重要な行動です。

ヒント2:「成長できる自分」を信じる

- いつまでも「能力は伸びる」と意識する: 能力は固定的なものではなく、努力や工夫、他者の助けによって向上するものだと意識的に考えてみましょう。

- 挑戦を「学びの機会」と捉える: 難しい課題や新しい挑戦を、自分の能力の優劣を測るテストではなく、新しいことを学び成長するための機会と捉えてみましょう。

- 失敗から学ぶ: 失敗や間違いを、能力不足と捉えるのではなく、やり方や努力の仕方を見直すための貴重なフィードバックの機会と考えましょう 。

- 「プロセス」を褒める: 自分や他者を評価する際、結果だけでなく、そこに至るまでの努力、工夫、粘り強さといったプロセスに注目し、それを認め、褒めるようにしましょう。

ヒント3:人生の「意味」を見出し、深める

- 自分にとっての「意味」を探る: 何をしている時に「充実している」と感じるか、人生で何を大切にしてきたか(価値観)、どのような目標に向かっている時に「生きがい」を感じるかなどを自問自答してみましょう。

- 日々の経験と「意味」を結びつける: 仕事、趣味、人間関係、あるいは日常のささやかな出来事の中に、自分の価値観や人生の目的との繋がりを見出すことで、意味の感覚は深めましょう。

- 社会とのつながりを意識する: 他者との良好な関係や、誰かの役に立っているという感覚も、人生の意味にとって重要です。そうしたつながりを意識してみましょう。

- 意味の「探求」も大切にする: 人生の意味はすぐに見つかるものではなく、探求し続けるプロセスそのものに価値があります。日本の研究では、年齢を重ねても意味を探求し続ける傾向が見られるため、焦らずに、自分なりの意味を探し続けることが大切です。

ヒント4:「変化に富んだ経験」を求める(心理的に豊かな人生)

- 好奇心を大切にする: 未知のこと、新しいことに対する好奇心を持ち、様々な可能性を探究してみましょう。

- 快適ゾーンから一歩踏み出す: いつもと違う場所へ旅行する、新しいスキルを学ぶ、異なる背景を持つ人々と交流するなど、快適ゾーンから一歩踏み出して、日常に変化を取り入れてみましょう。

- 困難な経験の意味を味わう: 楽しい経験だけでなく、困難や予想外な経験も、自分の視点をどのように変え、豊かにしてくれたかを振り返ってみましょう。必ずしも心地よい経験でなくても、人生に深みや面白さをもたらすことがあるでしょう。

- 「豊かさ」の多様性を受け入れる: 「良い人生」の形は一つではありません。幸福、意味、そして心理的な豊かさは人それぞれであり、何を大切にするかは、人生の時期によっても変化しうることを受け入れましょう。

まとめ

『自己』とは、私たちが人生を通じて向き合い、探究し、育んでいくものです。

自分自身に対して批判的になるのではなく、思いやりを持って関わることで、困難な時にも自分を優しく支え、同時に成長へと導くことにつながります。

その際、『自己』は固定的なものではなく、努力や経験を通じて常に発達し、変化する可能性を秘めていて、挑戦や失敗を恐れるのではなく、それらを学びの機会として捉えるマインドセットが大切になります。

そして、人生に一貫性、目的、価値を見出し(人生の意味)、同時に多様で視点を変えるような経験を通じて人生における豊かさを深めていく姿勢を心がけましょう。

これにより、現状の器に満足して器を固定化させるのではなく、より豊かで意味のある「自分らしい」生き方を追求し、無限の可能性を持った自己と向き合い続けられるようになるのではないでしょうか。

参考文献

- King, L. A., & Hicks, J. A. (2021). The Science of Meaning in Life. Annual Review of Psychology, 72, 561-584.

- Neff, K. D. (2023). Self-Compassion: Theory, Method, Research, and Intervention. Annual Review of Psychology, 74, 193-218.

- Oishi, S., & Westgate, E. C. (2021). A Psychologically Rich Life: Beyond Happiness and Meaning. Psychological Review, 128(4), 789-813

- Shimai, S., Arimitsu, K., & Steger, M. F. (2019). Meaning in life across developmental stages among Japanese adults: Scores and correlates. Journal of Health Psychology Research, 32(1), 1-11.

- Sigmundsson, H., & Haga, M. (2024). Growth Mindset Scale: Aspects of reliability and validity of a new 8-item scale assessing growth mindset. New Ideas in Psychology, 75, 101111.

- Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2020). What Can Be Learned From Growth Mindset Controversies? American Psychologist, 75(9), 1269-1284.