キャリアや人生の岐路に立った時、私たちはつい急いで不安を解消しようと、外の世界に「正解」を求めてしまいがちです。

昇進を目指してがむしゃらに働いたり、誰もが羨むような有名企業への転職を試みたり、市場価値の高い資格の取得に奔走したり――。

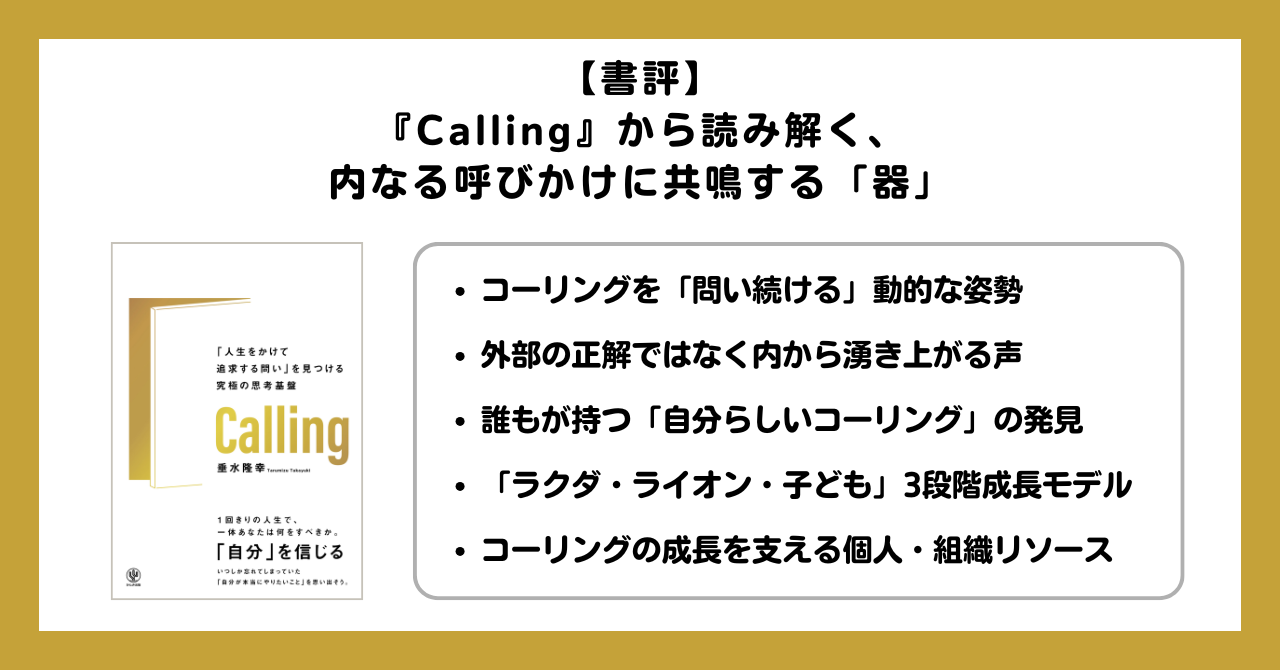

しかし今回取り上げる書籍『Calling』(垂水隆幸著、かんき出版)では、そうした考え方に一石を投じ、指針は「外」ではなく、私たち一人ひとりの「内」にあると教えてくれます。

それでは、どうすればその”内なる指針”を見つけられるのか。

その鍵こそが、本書における核となる概念「Calling(コーリング)」です。

Calling(コーリング)は、「呼びかけ/呼び声」を意味しますが、英語圏では「神による召喚」から転じて「天職」という意味でも用いられます。

ただし、本書では、特定の職業を指した固定的な「天職」ではなく、自身の内側から湧き上がる「こうせずにはいられない」という衝動や、かすかだけれど確かな感覚をコーリングとして捉えます。

内側から湧き上がる感覚を頼りに、「私はなぜこれをやりたいのか」「どんな価値を世の中にもたらしたいのか」という根源的な問いを自分に投げかけ、他者との関係の中でその問いを探究していく――。

このように、人生をかけて大切にしたい「問い」を追求し続ける動的な姿勢こそが、コーリングの本質だと著者は述べます。

本書の概要:理論から実践へ

本書は全8章の構成ですが、実質的な観点からまとめ直すと大きく二部構成(+最終章)であり、コーリングの基礎から実践に向けて読者を段階的に導きます。

本書の全体像を各章の概略とともに見ていくと、以下のとおりです。

第1部(第1〜3章):コーリングとは何か?(基礎編)

第1部では、コーリングという概念の輪郭を捉えていきます。

- 第1章「道標」は導入的な位置づけで、コーリングの根幹である「内なる声に耳を澄ます」という考え方が提示されます。混乱の時代の中では、自分らしさを保つ軸としてコーリングに光を当てることがますます重要になります。

- 第2章「軌跡」では、歴史上の偉人たちの軌跡を紐解き、コーリングがどのように現れるかを具体的に探ります。ここで強調されるのは、コーリングが「他者との深い関係性」の中で発見され、磨かれるという点です。

- 第3章「発見」では、内なる声を掘り起こす具体的な方法として、「至高体験の解剖ワーク」や「ライフラインチャートの活用」などが紹介されます。

第2部(第4〜7章):コーリングをいかに育むか?(実践編)

第2部では、発見したコーリングを現実世界でいかに育み、活かしていくかに焦点が移ります。

- 第4章「試練」では、コーリングをかき消す最大の障壁として、社会の期待に合わせて作り上げた「ペルソナ」の存在が指摘されます。「社会的な成功基準」や「どうせ無理」といったペルソナ(内なる制約)を超える鍵として、マインドフルネスなどの内面観察の技法が示されます。

- 第5章「挑戦」では、「ラクダ・ライオン・子ども」というニーチェの思想を援用したコーリングの成長モデルが示されます。周囲から学ぶ「ラクダ期」、葛藤しながらも自己の軸を築く「ライオン期」、そして遊ぶように価値を創造する「子ども期」――この3ステップの成長モデルが、自身の現在地を確かめるための地図となります。

- 第6章「鍛錬」では、成長の過程で壁にぶつかった時の支えとなる4つの要素「HOME」――Harmony(他者との関係性)、Ownership(内発性)、Mastery(成長実感)、Endurance(粘り強さ)――を念頭に、困難を乗り越えるための再挑戦を後押しする具体的な実践・アクションが提示されます。

- 第7章「拡張」では、視点が個人から組織レベルへと広がります。人々が対話し、アイデアを試す中で新しい価値を生む活動(=行為:Action)を組織内に広げることの重要性が説かれます。また、コーリングを表現する「余白」を組織内に取り戻すために、組織の古い慣習や不要な管理をゆるめていく方法が提案されます。

最終章は、これまでの章と位置づけが異なり、コーリングを扱う際の留意点が、あらためて問い直されます。

- 第8章「帰還」では、自分のコーリング探しを一巡した私たちが、平穏な日常に戻り、いかに他者や社会と関わっていくかを問いかけます。ここでは、コーリングが単なる自己実現のツールではなく、「人間の尊厳」そのものであると位置づけ、他者のコーリングをも尊重し、互いに磨き合う世界の理想像が描かれます。

「人としての器」思想と響き合う点

本書におけるコーリングの概念は、「人としての器」の思想と、いくつかの点で深く響き合います。

以下、コーリングの理解を深めるうえで重要な観点を、器の概念と重ね合わせて考察します。

①コーリングを「問い続ける」動的な姿勢

本書の優れた点は、コーリングを個人的な自己実現の動機にとどめず、社会的な視点や人権思想にまで接続させていることにあります。

コーリングを磨くうえでは、他者との深い関係を築いたうえでの対話が求められるという指摘に加えて、最終章では他者と相互にコーリングを受け止め合い、励まし合うような世界観が示されます。

このように異質な他者を包摂しようとする姿勢は、まさしく器の考えと共鳴しています。

さらに、「コーリングを見つけることがゴール化すると圧力になる」と警鐘を鳴らし、それは「問い続けるもの」だと強調する姿勢は、器の思想における「完成された器はない」という考え方と通底します(こちらの記事の老子の「大器晩成」の記述もご参照ください)。

本書の中ではコーリングは直感的な衝動であり、簡単に言語化できず、むしろ曖昧にしておくことが大切だと述べられており、それゆえの果てしなく探究し続ける動的なプロセスを重視する姿勢は、「中身」ではなく「器」を重視する発想と大きく重なります(こちらの記事をご参照ください)。

②外部の正解ではなく内から湧き上がる声

第3章や第4章で述べられている「外部の正解に合わせるのではなく、内から湧き上がる声を大事にする」という視点は、前回の記事で取り上げた「オートポイエーシス・システム」の概念と深く通じます。

コーリングは、生命が自らを維持・創出し続ける動的なシステム(オートポイエーシス)の営みによって生じていると言えるかもしれません。

それは、外部の期待や成功基準に従って自分を形作るアロポイエーシス(他律)的な生き方とは対照的です。

著者が指摘する「ペルソナ」がコーリングをかき消す現象は、まさにアロポイエーシス的な力学が、本来の生命活動としてのを阻害している状態とも捉えられます。

③誰もが持つ「自分らしいコーリング」の発見

本書では、「誰もが唯一無二の自分らしいコーリングを持っている」と述べており、器の思想と共通のスタンスがあるように思います。

器研究チームでは、やみくもに器が大きくなればよいというわけでもなく、また既製品の形の決まった器を目指せばよいわけでもなく、一人ひとりが持っている歪みやへこみを大切にしながら、自分らしい器をつくっていくことの大切さを強調しています。

この点に関連して、第3章のライフラインチャートを通じたコーリングの探求は、自身のユニークな人生の軌跡と対峙することで自分らしさを見出していくという方法論であり、私たちが提供する「ぐるぐるチャート」の活用と同趣旨の試みであるように思います(こちらの記事をご参照ください)。

④「ラクダ・ライオン・子ども」3段階成長モデル

第5章の「ラクダ・ライオン・子ども」という成長モデルは、器の成長プロセスを示したARCTモデルとの対応関係が見て取れます(ARCTモデルは、こちらの記事をご参照ください)。

- ラクダ期 ⇔ A(Accumulation):経験の蓄積

周囲から素直に学ぶラクダ期は、多様な経験を積み重ねる(A)のフェーズに相当します。 - ライオン期 ⇔ R(Recognition)→C(Conception):限界認識からありたい姿の構想へ

既存のやり方に「NO」を突きつけて自分軸を築くライオン期は、現状の限界を認識し(R)、自分らしいありたい姿を構想する(C)プロセスに対応します。 - 子ども期 ⇔ T(Transformation):意識行動の変容

遊ぶように価値を創造する子ども期は、構想した姿を実際の行動に移し、新しい価値を生み出す(T)のフェーズに重なります。

外部の正解に依存せずに自分らしいコーリングを育むという観点で見ると、最も重要なのは、ライオン期、すなわち自分らしいありたい姿を構想する(C)プロセスではないかと思います。

そこでは、他者との衝突を前提に、自分の譲れない価値観も大事にしながら、対立ではなく建設的な衝突ができる関係をいかに築いていくかが求められ、この具体策に関する本書の記述はとても参考になります。

ちなみに、ARCTモデルには、「新たな変化や学びを拒む」「限界を直視しない」「その場しのぎの対処」「勇気のある一歩が出ない」という逸脱プロセスがあることが分かっています。

この逸脱プロセスをどのような観点で乗り越えていくかという点で、「ラクダ・ライオン・子ども」という成長モデルの重心を意識することは大きなヒントになると思います。

⑤コーリングの成長を支える個人・組織リソース

第6章の4要素「HOME」は、成長プロセスを回すうえで必要なリソースを考える際に、重要な示唆を与えてくれます。

本書では、これらの要素が個人レベルのリソースとして整理されており、一方で、第7章で触れられる組織レベルのリソース(=コーリングを活かす舞台)では「試行錯誤や自由な対話を増やす工夫」といった提案がなされています。

このリソースの観点は、「人としての器」研究において十分に体系化できていなかったため、個人のリソース(HOME)と組織のリソース(対話の質、心理的安全性、実験機会など)を区別しつつ、成長支援の資源的な枠組みを整理する際の重要なヒントを得られました。

なお、「HOME」の4要素――他者との関係性、内発性、成長実感、粘り強さ――は、器研究チームの顧問・前野隆司先生が提唱している「幸せの4因子」(ありがとう、ありのままに、やってみよう、なんとかなる)とも連動しそうに思いました。

このように捉えてみると、幸せ(ウェルビーイング)は、成長プロセスを円滑に回すうえでの根源的なリソースと言えるかもしれません。

さらなる探究を進めるための論点

非常に示唆に富む本書ですが、さらなる探求を進めるうえで、いくつかの課題や論点も見受けられます。

第一に、コーリングという言葉が持つ多義性です。

語源(calling = 呼び声)に立ち返ると、コーリングの概念は、内なる声に「耳を澄まし、出会う」という受け取る側面(受動的)が中核にあるように思います。

一方で、その呼び声に応答し「育み、歩む」という創造する側面(能動的)に関しても、本書では厚く記述されています。

本書はこの両方をコーリングの範囲として扱っていますが、もともとの呼び声というイメージに照らすと、あくまでも前者のイメージが強いため、その声に応答することまでをコーリングの概念に含めてよいのかという境界については、慎重な議論が必要かもしれません。

もしかしたら、コール&レスポンスという言葉があるように、コーリングはあくまで「呼び声」の範囲にとどめて、そこへの応答(レスポンス)という概念と区別しながら、コーリングとレスポンスの相互作用を説明することによって、この関係性をより明確にすることができるかもしれません。

上記に加えて、コーリングを「持つ」「携える」といった表現が、コーリングを静的な所有物のように感じさせ、本来の動的な性質を見失わせる懸念も感じました。

コーリングとは、本来、それぞれの心の内側に隠れて存在しているものであり、それに耳を澄まして「気づく」「見出していく」ことが重要で、それが微かに聴こえてきたら「育む」「確かめる」という応答(レスポンス)的態度によって、その声を明確なものとして形作っていく(そして、結果として、コーリングを「持つ」「携える」ということになる)――という区別を丁寧に記述していくことで、読者の理解はより深まったのではないかと思います。

第二に、偉人の事例が与える印象です。

本書で取り上げられる偉人たちの物語は魅力的ですが、読み手によってはコーリングを「偉大な偉人の業績」と結びつけ、自分とは縁遠いものだと感じさせてしまうリスクも考えられます。

この点は第8章で「コーリングの有無が優劣を決めるわけではない」と補足されているのですが、偉人の事例のインパクトによって、意図とは異なるメッセージとして伝わることもありえるかと思いました。

コーリングという抽象概念を扱う難しさは、それがどの程度明確に「持って」いるかどうかは、厳密に妥当性のある測定ができないため、優れた業績を持つ偉人と容易く結びつけて説明できてしまうことにあると思います。

これは器の概念も同様で、優れた業績や成果を出しているから、あの人は器が大きかったと説明することが、後付けでもできてしまいます。

しかし、この場合には、結果が得られた後で仮説を立てて都合よく説明するという研究不正(HARKing)と同様に、分析者のバイアスが多分に含まれてしまう可能性があります。

そもそも、コーリングが明確な人ほど、優れた業績を持つ偉人のようになることが示唆されるのでしょうか?

逆に、優れた業績を持つ偉人は、みなコーリングを明確に持っているといえるのでしょうか?

言い方を変えれば、コーリングが明確でなければ、優れた業績を出すことはできないのでしょうか?

あるいは、コーリングが明確にもかかわらず、優れた業績を持たなかったという人はありえるのでしょうか?

この点が十分に吟味されたうえで、偉人の事例だけでなく、一般的な人の事例がまんべんなく取り上げられていれば、読み手は、コーリングを特別に崇高なものとして捉えずに、より自分ごとの身近なものとして感じられたのではないかと思います。

第三に、最終章「帰還」の位置づけです。

最終章(第8章)は、現在の記述では、コーリングを「人間の尊厳」として捉え直す哲学的な視点が中心となっています。

ただし、「帰還」というタイトルが示すように、自ら育んだコーリングの知見をもって、今度は他者のコーリングに手を差し伸べる「他者支援への展開」として、より明確に位置づけることができたようにも思います。

イメージとしては、十牛図の最後の「入廛垂手(にってんすいしゅ)」のように、コーリングの旅を終えた人が俗世間に戻り、周囲の人々のために働くような状況が当てはまるかと思います。

そうした位置づけで第8章を再構成したとき、第7章の「拡張」からどのように第8章に結びついていくのか、さらに「第1章」にループさせていくために具体的にどのように他者や社会と関わっていくのかという観点を、より明確に示すことができたかもしれません。

最終章は、自身のコーリングから離れて他者のコーリングに関わろうとするという点で、「器」という概念と最も関連性の高いテーマのため、自らのコーリングを活かしながら他者のコーリングとどう関わっていくかについて掘り下げがいがあります。

個人的には、この章こそ、たくさんの事例を基に、厚みを持った記述がなされると、本書の実践的な価値がより一層高まったのではないかと感じました。

まとめ:コーリングと器の”共鳴”

コーリングは、赤ん坊の産声のように、まだ名もなき存在がやむにやまれずに発する、か細くも確かな”叫び”のメタファーとしても捉えられるのではないかと思いました。

産声が肺という器官を開き、呼吸=生命の営みを始めさせるように、コーリングが響くとき、私たちの「器」もまた開き、新しい人生が始まっていくと言えるでしょう。

ここでの「器」はコーリングを発現させる場であると同時に、その呼び声に応答して器そのものが開かれ、開かれた器がさらに新しいコーリングを響かせる――という循環的な関係が見て取れます。

この絶え間ない循環によって生じる共鳴を通じて、人生における豊かさが少し遅れて姿を現すことになるのではないでしょうか。

本書は、キャリアの転換期にいる人、今の仕事に言葉にできない物足りなさを感じている人、そしてメンバーとの関わりに悩むリーダーにとって、新たな「呼び声」を届けてくれます。

そのような状況にいる人こそ、「自分は一体誰なのか」「何のために生まれてきたのか」という問いに向き合えるタイミングにあり、その根源的な問いを抱えたまま、ときに迷い、ときに方向性を見失いながらも、それでもまた始まりの声を思い出しながら、それに応答して一歩を踏み出していくことになります。

その試行錯誤の歩みを進めるうえで、いかに自身のコーリングに関わっていくか、いかに他者のコーリングにも敬意を払いながら関わっていくかというヒントが、本書にはちりばめられています。

私たちが耳を澄ませながら本書をじっくりと読み込むことで、そこにある大切な「呼び声」に出会えるのではないでしょうか。