最近、「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」という言葉を耳にしました。

これは、露骨な暴言や攻撃ではなく、不機嫌な態度や雰囲気によって周囲をコントロールしようとする行為を指します。

舌打ち、ため息、無視、冷たい態度――こうした「不機嫌のサイン」を出すことで、相手を萎縮させ、自分の思い通りに動かそうとします。

この言葉を知ったとき、「確かに、不機嫌さで場をコントロールしようとする人もいるなぁ」と感じた人も多いのではないでしょうか。

そして、もしかしたら自分自身も、無意識のうちに同じようなことをしてしまっているかもしれません。

こうした行動の背後には、心理学でいう「未熟な防衛機制」が隠れています。

特に他者からフィードバックや批判を受けたときなど脅威を感じると、無意識に「闘争・逃走反応」が現れやすくなります。

感情的に反発する、対話をシャットダウンする、あるいはその場しのぎで迎合する――これらはすべて、心が脅威から自分を守ろうとする本能的な防衛反応です。

しかし、こうした反応パターンを繰り返していると、良好な人間関係を損ない、自分自身の成長も阻害されてしまいます。

では、どうすれば建設的に対処できるようになるのか――。

その鍵となるのが、「成熟した防衛機制」を身につけることです。

本記事では、他者からフィードバックを受けたときを例に、脅威を感じたときの4つの反応パターンを取り上げて、なぜ成熟した防衛機制が重要なのか、具体例(大谷翔平選手の事例)を交えながら解説していきます。

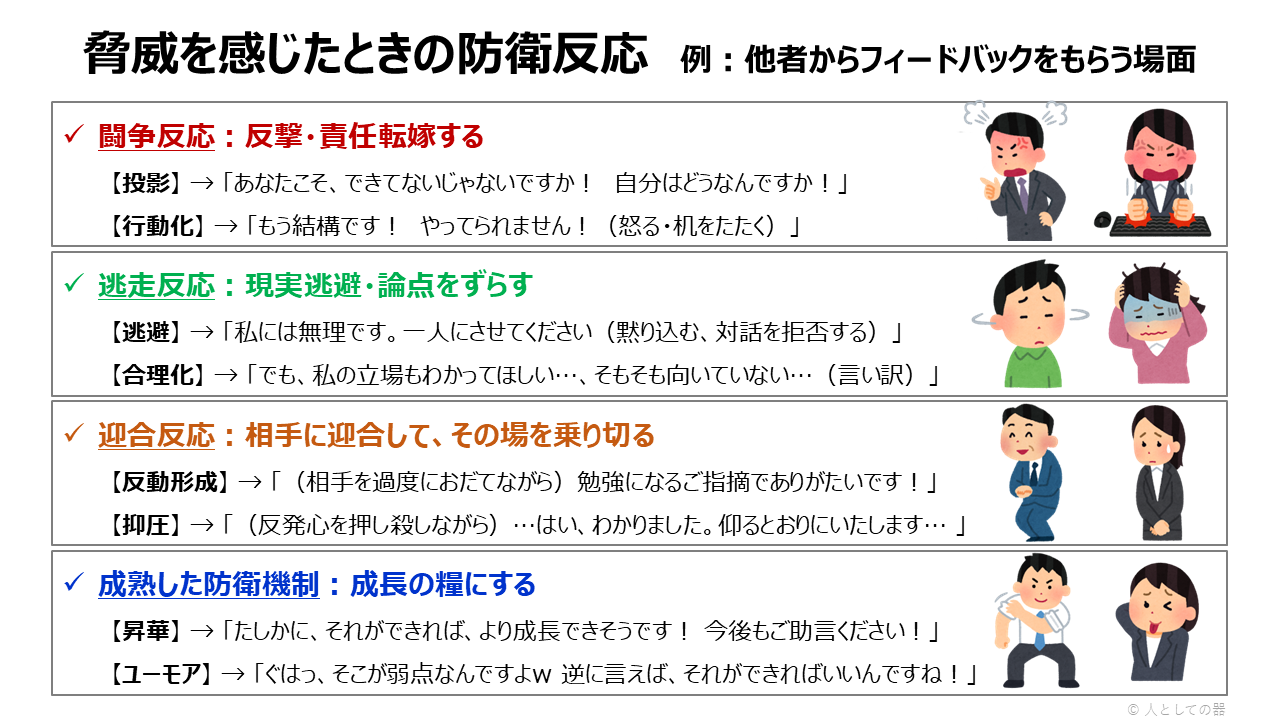

フィードバックを受けたときの4つの防衛反応

他者から批判やフィードバックを受けたとき、私たちの反応は主に4つのパターンに分類されます。

最初の3つは「未熟な防衛反応」、最後の1つが「成熟した防衛機制」に位置づけられます。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

●闘争反応:反撃・責任転嫁する

最も攻撃的な防衛反応が「闘争反応」で、自分への批判を受け入れられず、相手に反撃したり、責任を転嫁したりします。

「投影」という心理メカニズムが働くと、自分の欠点を認めたくないがゆえに、それを相手に映し出してしまいます。

「あなたこそ、できてないじゃないですか!自分はどうなんですか!」という反応は、まさにこの典型例です。

自分の問題から目をそらし、相手の問題にすり替えることで、心理的な安全を保とうとしていると考えられます。

また、「行動化」は、言葉ではなく行動で感情を表現する防衛機制です。

「もう結構です!やってられません!」と言って怒りを爆発させたり、机を叩いたりして相手を威圧する行動がこれに当たります。

対話を放棄し、感情の爆発によって相手を黙らせようとする試みとも言えるでしょう。

こうした闘争反応は、短期的には「相手を黙らせる」効果があるかもしれませんが、長期的には人間関係を損ない、自分自身の成長機会も失ってしまいます。

●逃走反応:現実逃避・論点をずらす

闘争が「攻撃」だとすれば、逃走は「撤退」です。脅威から物理的・心理的に逃げることで、自分を守ろうとします。

「逃避」は、最も直接的な逃走反応です。

「私には無理です。一人にさせてください」「これ以上話したくない…」と言って対話を拒否したり、黙り込んでしまったりします。

相手の言葉を聞き流し、心のシャッターを下ろすことで、批判の痛みから自分を遠ざけようとします。

また「合理化」は、より巧妙な逃走反応です。

「でも、私の立場もわかってほしい…」「最初から私には向いていないので…」と、もっともらしい言い訳を重ねることで、問題の本質と向き合うことから逃げようとします。

さまざまな理由を重ねることで、自分の行動を変える必要性から目をそらさせる対応と言えます。

逃走反応は、闘争反応ほど攻撃的ではありませんが、結果として対話が成立せず、問題は何も解決されないまま残されます。

●迎合反応:相手に迎合して、その場を乗り切る

闘争でも逃走でもない第三の選択肢が「迎合」です。

これは、表面的には相手の言うことを受け入れたように見せながら、実際には自分の本心を隠し、その場をやり過ごそうとします。

「反動形成」は、本当の感情とは正反対の態度を取る防衛機制です。

「(相手を過度におだてながら)さすがです! 勉強になるご指摘でありがたいです!」と、わざとらしいほどポジティブな反応を示します。

しかし、内心では反発や怒りを感じており、その感情を抑え込むために過剰な好意を演じることによって、その場を切り抜けます。

また「抑圧」は、不快な感情を意識から締め出す防衛機制です。

「(反発心を押し殺しながら)…はい、わかりました。仰るとおりにいたします…」と、表面的には従順な態度を取りながら、内心の反発心を無理やり押し込めます。

迎合反応は、一見「大人な対応」に見えるかもしれません。

しかし、本当の意味で相手の意見を受け入れているわけではなく、その場しのぎの対処にすぎないため、根本的な価値観や動機は変わらず、同じ問題が繰り返されることになります。

また、自分の素直な感情を抑圧し続けることは、精神的なストレスを蓄積させ、いずれ爆発したり、心身の不調につながったりする危険性があります。

●成熟した防衛機制:成長の糧にする

そして第四の選択肢が、「成熟した防衛機制」を用いた対応です。

これは、批判やフィードバックを攻撃としてではなく、成長のための貴重な情報として受け止め、建設的に活用する反応です。

「昇華」は、ネガティブな感情を創造的・建設的なエネルギーに変換する防衛機制です。

「たしかに、それができれば、より成長できそうです!今後もご助言ください!」という反応は、批判を自己改善の原動力に変えています。

フィードバックに伴う悔しさや恥ずかしさといった感情を、向上心や学習意欲に昇華させているのです。

「ユーモア」は、困難な状況の中にも面白さや軽やかさを見出す姿勢です。

「ぐはっ、そこが弱点なんですよ(笑)。逆に言えば、それができればいいんですね!」という反応は、自分の欠点を認めつつも、それを深刻になりすぎずに受け止めています。

ユーモアによって緊張を和らげ、相手との心理的距離を適切に保ちながら、前向きに改善に取り組む姿勢を示すことができます。

これらの成熟した防衛機制を用いることで、フィードバックに伴う苦痛を、破壊的なものではなく、自己成長や人間関係の深化につながる創造的な形で処理することが可能になります。

【実践例】大谷翔平選手に見る「ユーモア」と「昇華」の力

4つの反応パターンを理解したところで、実際に成熟した防衛機制がどのように機能するのか、具体例を見てみましょう。

ここでは、2025年10月のメジャーリーグ(MLB)のリーグ優勝決定シリーズにおいて、極限のプレッシャーがかかる状況下で、卓越したパフォーマンスを発揮した大谷翔平選手のエピソードを取り上げます。

【背景】極限のプレッシャー状況下の反応

2025年のMLBのポストシーズン、リーグ優勝決定シリーズの第4戦までは打率1割台、一時は19打席連続無安打という深刻な不振に陥っていた大谷選手。

10月18日、リーグ優勝決定シリーズ第4戦の試合前、デーブ・ロバーツ監督から「このパフォーマンスでは、ワールドシリーズで勝つことはできない」と公に苦言を呈されます。

これは「チームの勝敗の責任はお前にある」と捉えられかねない、最大級のプレッシャーだったと考えられます。

これほどの公の批判を受ければ、通常のアスリートは以下のような防衛反応を取りがちです。

- 反発(闘争反応):「見返してやる」と感情的になり、冷静さを欠いた力任せのプレー(大振りなど)につながる。

- 言い訳(逃走反応):「相手も(苦手な)左投手ばかりをぶつけてくるので仕方ないじゃないか」と開き直り、従来のやり方から大胆な改善を試みようとしない。

- 萎縮(迎合反応):「すみません…」と謝罪し、プレッシャーに押しつぶされ、さらなるスランプに陥る。

これらはいずれも「監督の言葉(他者評価)」に精神が支配され、冷静な自分のプロセスを見失っている状態です。

これでは、本来のパフォーマンスを発揮することは困難でしょう。

【対応】大谷選手の「成熟した」反応

しかし、大谷選手は全く異なる反応を見せました。

①プレッシャーの「無害化」(ユーモア)

ロバーツ監督からの苦言に対し、大谷選手は笑顔でこう返しました。

「逆にいえばね、打てば勝てると思っているのかなと(笑)。打てるように頑張りたいと思います、フフッ」

この反応は、監督の言葉という強烈な「重圧」を、感情的に受け止めるのではなく、「(監督は)打てば勝てる(=当たり前のこと)を望んでいる」という単純な「事実」に変換するユーモアです。

このユーモアによって、彼は「批判されている自分」という当事者から心理的に距離を置き、プレッシャーを精神的に無害化したと言えます。

感情的になる代わりに、状況を俯瞰する視点を保ちました。

②エネルギーの「再集中」(昇華)

深刻な不振と監督からの公の場での苦言は、通常なら「焦り」や「フラストレーション」といったネガティブなエネルギーを生みます。

しかし、コーチが「彼はフラストレーションを見せてもいない」と証言するように、大谷選手はこれを感情的な方法で処理しませんでした。

大谷選手の「昇華」とは、エネルギーを「萎縮」や「反発」といった破壊的な行動に向けるのではなく、「現状を打開するための冷静な行動」の燃料として再利用(再集中)した点に表れています。

大谷選手が取った行動は、移籍後初の「異例の屋外フリーバッティング」でした。

これまでのルーティンを変えることには勇気がいることだったと考えられます。

これに関して、コーチは、「苛立ちが溜まっているからこそ、フリーバッティングをしたのか?」という記者の質問に対して、「(苛立ちとは、)まったく違うと思う。彼は単に気分転換したかっただけ」と回答しています。

一方で大谷選手本人は、「試したいことが何個かあった。ケージ(屋内)では分からないこと。フィールドでそれが正しいのか確認作業がしたかった」と後に語り、この行動は、具体的な改善行動へと変換するプロセスだったと考えられます。

大谷選手は、歴史的な活躍を見せた後でも「また自分を見返して、良い所・悪い所を探したい」とあくなき探究心を持っており、異例のフリーバッティングは「実際の打球の質を、自分の感覚とすり合わせる」ための、極めて冷静で分析的な「確認作業」だったと言えます。

【結果】歴史的パフォーマンスの実現

その結果、大谷選手はリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、投げては10奪三振の勝利投手、打っては3本塁打を放つなど、チームをリーグ優勝に導く歴史的な大活躍を見せます。

これは、ユーモアによってプレッシャーや不安を取り払い、昇華によって「一打席一打席を良いものにする」という点に全エネルギーを集中させた結果と言えるでしょう。

「他者評価」や「過去の不振」というノイズから解放され、純粋に「今の自分の役割」に没入できたことが、卓越したパフォーマンス(フロー状態)を引き出したのです。

大谷選手のような極限の状況でなくても、この原理は日常のフィードバック場面に応用できます。

- ユーモアを活用し、批判を「攻撃」ではなく「情報(事実)」として捉え直す

- プレッシャーがもたらす感情を「改善行動(冷静な分析と実践)」のエネルギーに変換する(昇華の活用)

- 「他者評価」にさいなまれず、「自分がコントロールできること」に集中する

成熟した防衛機制は、単なる対処法ではなく、最高のパフォーマンスを引き出すきっかけにもなり得るのです。

成熟した防衛機制がもたらす長期的恩恵

ここまで見てきたように、脅威を感じたときの反応には「未熟な防衛反応」と「成熟した防衛機制」という大きな違いがあります。

では、成熟した防衛機制を身につけることには、具体的にどのような意味があるのでしょうか。

この点について、ハーバード大学の成人発達研究が、重要な示唆を与えてくれます。

研究によれば、40代の時点で「昇華」や「ユーモア」といった成熟した防衛機制を頻繁に用いていた人々は、高齢期においても精神的・身体的に健康で、人生の満足度が高い傾向にあることが明らかになっています。

つまり、成熟した防衛機制を身につけることは、その場限りの対処法ではなく、人生全体を通じた幸福と健康の基盤となるのです。

成熟した防衛機制がもたらす恩恵は、以下のように多面的で、これらは相互に関連しながら、人生の豊かさを総合的に高めていくことにつながります。

①人間関係の質の向上

闘争・逃走・迎合といった未熟な反応は、短期的には自分を守るかもしれませんが、長期的には人間関係を損ないます。

一方、昇華やユーモアを用いた対応は、相手との信頼関係を築き、建設的な対話を可能にします。

良好な人間関係は、人生の幸福度に最も大きな影響を与える要因の一つです。

②継続的な成長と学習

批判やフィードバックを防御すべき攻撃としてではなく、成長の機会として受け止められるようになると、人生を通じて学び続けることができます。

探究心を持った学習姿勢は、変化の激しい現代社会において、ますます重要になっています。

③ストレスへの適応力

成熟した防衛機制を持つ人は、困難な状況に直面しても、それを創造的に乗り越える方法を見出すことができます。

問題を回避したり、他者のせいにしたりするのではなく、自分にできることに焦点を当て、前向きに取り組むことができるようになります。

④内面的な統合と自己受容

成熟した防衛機制により、自分の弱さや欠点を認め、「ありのままの自分」を受け入れることができるようになります。

人間はそもそも不完全であり、完璧である必要がないと理解することで、常に防衛的でいる必要がなくなり、心理的なエネルギーを建設的なことに向けられるようになります。

おわりに:不機嫌から、成熟した反応へ

未熟な防衛反応に頼り続けることは、冒頭で触れた「不機嫌ハラスメント」のように、他者を傷つけるだけでなく、最終的には自分自身の人生に負の影響を与えかねません。

未熟な防衛機制を重ねた結果、人間関係は損なわれ、成長の機会は失われ、内面的な不満が蓄積していくのです。

もちろん、フィードバックや批判を受けて、すぐに完璧な対応ができるはずがありません。

誰もが時には感情的になったり、防衛的になったりします。

大切なのは、自分が防衛的になったと「気づく」こと、そして、そこで少し立ち止まり、成熟した対応を「選び直す」練習をしていくことです。

例えば、「そこが弱点なんです(笑)逆に言えば、それができればいいってことですね!」と笑い飛ばす余裕を持ったり、「ご指摘、本当にありがとうございます。成長の糧にします!」と前向きに受け止める柔軟性を意識したりすることが大切です。

こうした態度は、意識的な実践を通じて着実に育てることができます。

フィードバックは決して心地よいものではありませんが、それをどう受け止め、どう活用するかは、私たち自身が選択できることです。

ハーバードの成人発達研究が示すように、こうした成熟した防衛機制の態度を身に着けることは、長期的な幸福と健康の基盤となります。

批判やフィードバックは、言わば、私たちの「器」を試す刺激です。

未熟な反応が、現状の「器」を守ろうと閉ざす行為だとすれば、成熟した反応は、その刺激を「器」を広げるためのエネルギーとして受け入れる行為です。

そして、この姿勢こそが、揺さぶられる体験を、成長の機会へと変えていきます。

良好な人間関係、継続的な成長、ありのままの自己受容――。

こうした人生の豊かさを、溢れさせることなく豊かに受け止める「器」を、私たち自身の選択と実践によって育んでいきましょう。

<参考文献>

ジョージ・E・ヴァイラント 著, 米田隆 翻訳(2008)『50歳までに「生き生きした老い」を準備する』ファーストプレス

………………………………………………………………………

本記事を読んでのご意見・ご感想がありましたら、ぜひお問合せフォームからお送りください。

また、パートナー協力の依頼やご相談についても随時お受けしていますので、お気軽に、ご連絡いただけますと幸いです。