人としての器の研究をはじめたきっかけとして、目に見える経験・スキル・テクニックが過度にもてはやされている現状への問題意識がありました。

例えば、一般的な採用や評価や昇進昇格の基準において、学歴や留学経験やリーダーシップ経験やコミュニケーション能力や資格や語学力や営業力や特定ツールの使用経験など、わかりやすい経験・スキル・テクニックばかりが求められている傾向があるように思います。

またマネジメント研修の場面では、知識・スキルを身につけるものを中心になり、費用対効果が重視され、即効性のあるツールやフレームワークを学ぶようなコンテンツが多い現状があるのではないでしょうか?

しかし、人間的な成長が十分でないままに、いくらスキルやテクニックを学んでいても失敗につながるケースが多いように見受けられます。

例えば、器が小さいままにマネジメントスキルだけを高めても、自分の信念に沿った意思決定ができず、また一人ひとりに合ったマネジメントができず、結果として、部下がついてこない、部下のメンタルが疲弊するなどの問題につながることになります。

その際、器が小さな管理職の場合、自分は努力して知識やスキルを身につけたのだから問題が起きるのは部下や環境が悪いという、他責や他者依存の形になってしまうようなケースも起きてはいないでしょうか。

今回の記事では、上述の問題意識を念頭に、目に見える経験・スキル・テクニックと目に見えない器の関係について、『経営×人材の超プロが教える 人を選ぶ技術』(小野壮彦, フォレスト出版)の記述を手がかりに考察していこうと思います。

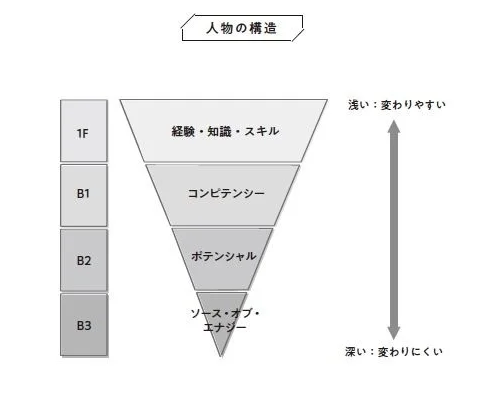

人を捉えるときの四つの階層的な視点

同書では、人を捉えるときに四つの階層構造という視点を提供しています。

地上1階は「経験・知識・スキル」、地下1階は「コンピテンシー」、地下2階は「ポテンシャル」、地下3階は「ソース・オブ・エナジー」になります。

詳しい内容は同書を読んでいただければと思いますが、地上に出ているものほど他人から見えやすく、わかりやすく、変わりやすい。一方で、地下に潜れば潜るほど見えにくく、わかりにくく、変わりにくいという関係で示されています。

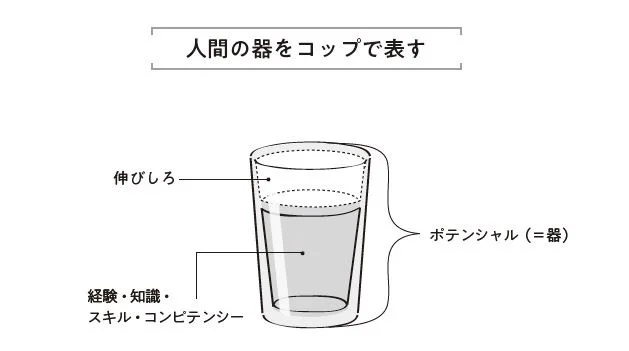

このとき地下2階の「ポテンシャル」が人としての器であり、それをコップと水の関係で表すと以下の図のよう示されると説明されています。

これに関する重要なポイントとして、以下の3点を考察していきます。

1点目は、器そのものは見えにくく、わかりにくいということです。

器というものは目に見える形で簡単に可視化できるものではありません。

私はこれまで「人としての器」の研究を続けてきましたが、実ははっきりと「これが器だ」と言い切れるものではないということを自覚しています。

むしろ、標準的で画一的な定義が決まった瞬間に、それは器ではなく、測定可能な身につけるべきスキルになってしまうのです。

2点目は、器は、なかなか変わりにくいものであるということです。

器はスキルやテクニックのように短時間の研修によって身につけられるようなものではありません。

しかし、だからといって、まったく変わらないというものではありません。

自分にとって重要な節目となる出来事やきっかけを通じて、自分自身と深く向き合ったときに変化するものなのです。

そのため器を成長させたり、変容させていくには長い時間がかかるかもしれませんが、一歩ずつじっくりと向き合っていく必要があります。

3点目は、経験・知識・スキルは器の大きさに依存する関係にあるということです。

経験・知識・スキルを十分に生かすには、それを支えるための器が必要になります。

ただし、だからといって器の大きさが経験・知識・スキルを「決定する」というわけではありません。

たしかに経験・知識・スキルは十分な器がないと活かされませんが、十分な器があったからと言って経験・知識・スキルが高いとは限らないのです。

人としての器は、あくまでも経験・知識・スキルを十分に発揮するための土台であると言えます。

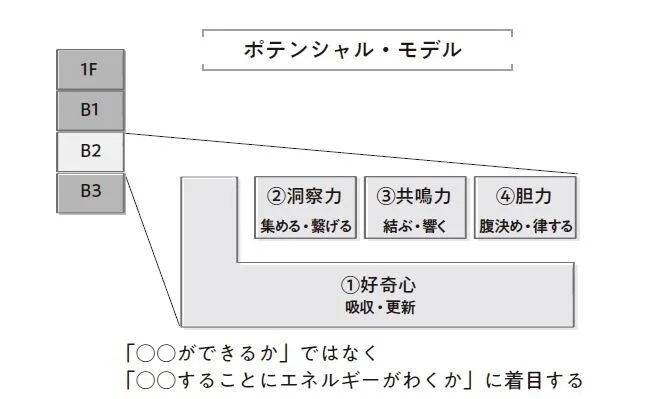

ポテンシャル・モデルと人としての器の構成要素の類似

さらに、同書には、器を測る際の四つの因子に着目したポテンシャル・モデルが紹介されています。

一つ目の因子は「好奇心」で、新しい経験、知識、率直なフィードバックを求めるエネルギーの強さと、学習と変化への開放性を指しています。

二つ目の因子は「洞察力」で、新しい可能性を示唆する情報を収集し、理解するエネルギーの強さを指しています。

三つ目の因子は「共鳴力」で、感情と論理を使って、自身の思いや説得力のあるビジョンを伝え、人々とつながろうとするエネルギーの強さを指しています。

四つ目の因子は「胆力」で、大きなチャレンジがある課題を好み、困難な目標に向かって戦うことに強いエネルギーを得て、逆境から素早く立ち直る力を持つことを指しています。

上記の四因子は、前回の記事「人としての器」の大きさに関する詳細な要素で紹介した内容と重なるところが大きいと言えるのではないでしょうか。

例えば、「好奇心」は、自我統合の領域にある「学ぶ姿勢、柔軟性」に近い印象があります。

また「洞察力」は世界の認知の領域に近く、「共鳴力」は他者への態度の領域に近い印象があります。

さらに、「胆力」は、自我統合の領域にある「チャレンジ、決断、行動」「信念、志」や感情の領域にある「レジリエンス、回復力」に近い印象があります。

したがって、人としての器の構成要素のモデルは、上記の四つの因子を包含してより広く捉えた概念と言えます。

付け加えて、同書における説明の示唆深い点として、次の2点が挙げられます。

1点目は、四つの因子は能力ではなく、あくまでエネルギーであるということです。

ここで言う、エネルギーとは、本人からすると無意識で、時に無自覚に、自然と湧きおこる熱量のようなものだと説明されています。

まさに、人としての器も同じような考えで捉えられるように思います。

スキルや知識のように身につけるものではなく、それは潜在的に誰もが持っているポテンシャルなのです。

そして、それを発揮するかどうかは自分次第で、それを発揮しようという自己のエネルギーの強さが重要になります。

その際、エネルギーの強さは、他者と比較してどうこうという話ではなく、あくまで自分の中に基準があり、現在の自分がこれまでの自分を超えられるかどうかだと思います。

2点目は、四つの因子の中でも「好奇心」が土台にあって、それがほかの三つの因子を支えているという関係性が示されているという点です。

これについては議論の余地があるかもしれませんが、器の四象限のモデルにおいても、深層部分に「自我統合」「世界の認知」、表層部分に「感情」「他者への態度」が位置づけられています。

好奇心の説明に対応する「自我統合」は深層部分にあり、その中でも「学ぶ姿勢、柔軟性」という要素は、ほかの領域を育むうえでも非常に重要な要因と位置付けられるのではないかと考えられます。

まとめ

今回は、『経営×人材の超プロが教える 人を選ぶ技術』(小野壮彦, フォレスト出版)の記述を手がかりに、目に見える経験・スキル・テクニックと目に見えない器の関係について考察しました。

ここであらためて、「人としての器」の評価をどう考えるか?の記事で紹介した、批判的実在論のアプローチを思い出していただければと幸いです。

批判的実在論では、目に見える事象よりも、その背後に存在する目に見えない「構造」が重要であると考えます。

目に見える出来事や事象の背後には必ず構造があり、その構造がもたらす様々な因果的なメカニズムが重なった結果を私たちは知覚しているのです。

器とは、まさに目に見えない構造に当たるもので、それが目に見える経験やスキル・テクニックを支えるものと言えます。

そして、批判的実在論では、ある構造を明らかにしても、その先にはまた多層的な構造が存在していると考えるため、それを段々と明らかにしていくプロセスそのものを重視します。

言い換えれば、常にプロセス志向であり、実践的な関わりを通じて、目に見えない器を探っていくことが重要になります。

そこでは現状の器を客観的に評価するよりも、主観と客観の双方の視点を織り交ぜながら、現実に起きている問題を真摯に捉えて器自体の変容を目指していくことが大切になります。

器とは、そのようにわからないものであるからこそ、どこまでも探究しがいがあり、実践を通じて変容し続ける必要のあるものなのです。

もちろん目に見える経験・スキル・テクニックの大切さは否定すべきではありません。

でも、そうした目に見えるものだけを身につけて、すべてが満足できる結果になるわけではありませんし、むしろそこばかりを重視してしまうために、様々な問題が生じている現状を受け止める必要があるのではないでしょうか。

目に見えない深層に潜んでいる器を捉えてこそ、その人の潜在的な可能性も含めて、その人らしさを深く理解でき、それがその人ならではの形でスキルやテクニックを最大限に活かすことにつながります。

もちろん、採用や評価や昇進昇格の基準において、器を見ていくというのは簡単なことではありません。

マネジメント研修の場面においても、変化しやすい知識・スキルではなく、変化しづらく、わかりづらい器にアプローチするということはとても難易度の高いことです。

しかし、だからと言って、それを無視し続けて良いわけではありません。

人としての器を捉えていく視点を持つことで、人間の奥底にある「大切な何か」に接近できるのではないでしょうか?

もし、そこに可能性を感じるのであれば、「人としての器」という深遠なる道の探求を、ぜひ一緒に歩んでいただけると嬉しく思います。