「あの人は器が大きい/小さい」「組織はリーダーの器で決まる」――私たちは日常的にこうした表現を使います。

しかし、「器」とは何かとあらためて問われると、明快に答えるのは意外と難しいものです。

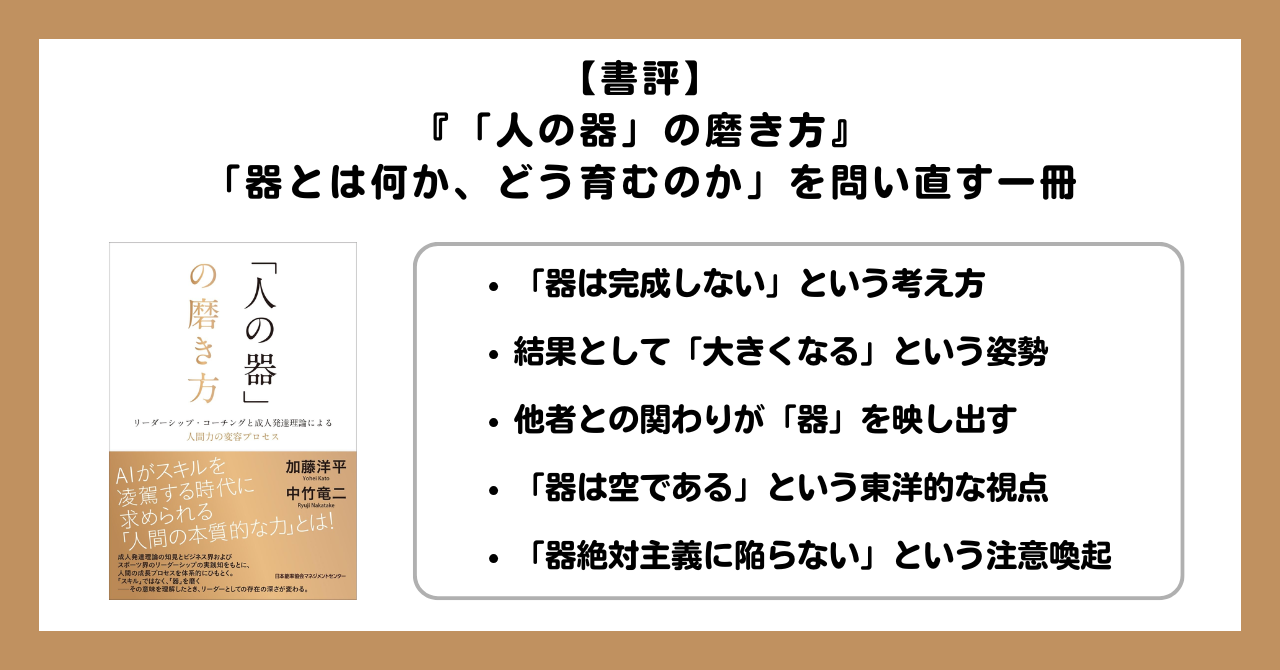

スキル獲得や成果創出に駆り立てられる現代だからこそ、あえて目に見えない「器」への注目が集まっており、その象徴とも言える一冊として『「人の器」の磨き方――リーダーシップ・コーチングと成人発達理論による人間力の変容プロセス』(加藤洋平・中竹竜二 著/日本能率協会マネジメントセンター)が刊行されました。

本書は、加藤洋平さんによる成人発達理論やダイナミックスキル理論といった発達心理学の知見と、中竹竜二さんの豊富なリーダー開発・コーチングの実践経験を融合させ、「器」という抽象的な概念に具体的な輪郭を与えようとする意欲作です。

実は、本書の執筆過程において、中竹さんから「人としての器」研究に関するヒアリングを受ける機会がありました。

完成した本書には、私たちが研究・提唱してきた概念と深く通底する方向性が示されており、学術的・実践的な観点からも、このテーマへの探求がより本質的な次元へと深まるとともに、このような形で「器」への注目が広がっていくことに心より感謝します。

総じて良書であることに疑いの余地はありませんが、本書の読解をさらに深め、さらに議論を進展させるために、あえて一歩踏み込んだ書評として今回の記事を提示できればと思います。

本書の概要:器を育てる3つのフェーズ

本書は全9章構成(序章+7章+終章)で、大きく二部に分かれています。

序章では、スキル偏重の現代を振り返りながら、AIが進化する時代だからこそ「人の器」が問われることを指摘します。

第1部「人の器を知る」(第1〜2章)では、器の定義と自己理解がテーマとなります。

第1章では「人の器とは何か」という根本的な問いに向き合い、器を育てる3つのフェーズ(①知る・味わう、②磨く・強くする、③大きくなる)が示されます。

第2章では、成人発達理論を参照しながら、自分の器を理解する方法が探求されます。

第2部「人の器を磨き、強くする」(第3〜7章)では、器を成長させるための具体的な方法が多角的に論じられます。

逆境や越境体験(第3章)、他者との関わり(第4章)、組織としての器(第5章)、内省と自己開示(第6章)、AI時代における器のあり方(第7章)と、視野を個人から組織、現代社会へと広げていきます。

終章では、「器は完成しない」というメッセージのもと、問い続けることの大切さが説かれます。

本書の魅力は、理論と事例のバランスが絶妙なことに加え、内容が非常にわかりやすく、新書のような感覚でさらさらと読めるため、まさに「器」を考える入口として最適な一冊と言えます。

本書の5つの特筆すべき視点

本書には、私たちが研究してきた「人としての器」の思想と深く響き合う記述が多くありました。特に印象的だったものとして、以下の5点を挙げます。

①「器は完成しない」という考え方

本書では、上述の3つのフェーズを示しながらも、核心的なメッセージの一つとして「器に完成はなく、一生成長し続ける」(P.39)と述べており、「完璧である必要はない」という考えを大切にしています。

終章でも「器は完成するものではありません。私たちが生きているかぎり、問いと共に育ち続けるもの」(P.292)と強調されています。

この考え方は、老子の「大器晩成」の本来の意味――器は死ぬまで完成しない――と通じるものがあります(こちらの記事をご参照ください)。

また、「『器』とは静的なサイズのことではなく、構造、意味、関係性、そして再構成の柔軟性を備えた動的プロセス」(P.69)という記述は、器の本質を突く重要な指摘です。

器を固定的で測定可能な「サイズ」ではなく、変わり続ける「プロセス」として捉える視点は、私たちの器研究の知見と照らしても、妥当性の高い捉え方と言えます。

ちなみに、私は、これを「現状の許容量」(=Capacity)と「変容可能性・伸びしろ」(=Capability)という二重構造によって説明しています(こちらの記事をご参照ください)。

Capability(変容可能性)の視点から眺めると、器が大きいと言われる人がなぜ「私の器なんてまだまだです」と謙遜しがちなのかに合点がいきます。

器が大きい人は、死ぬまで器は完成しないと理解しながら、変わり続けるプロセスに重心を置いており、たえず器を作り続けているからこそ「まだまだ」と思っているのです。

②結果として「大きくなる」という姿勢

本書では、器を育てる第3フェーズ「大きくなる」について、「”大きくする”ことを意図的な目的とせず、第1フェーズと第2フェーズの結果として自然に起こるもの」(P.41)と位置づけています。

「器が成長した人々に共通するのは『大きくする』ことを目指したのではなく、目の前の課題に真摯に向き合い続けた結果として器が成長した」(P.174)という指摘は、プロセス重視の姿勢として、非常に説得力があります。

そのうえで「器を大きくしたいという焦りは、むしろ成長を妨げる」(P.175)という警鐘も重要です。

上述のニュアンスを踏まえると、大きな器とは明確な型があるわけではなく、なんとなく「ぼんやりとしたもの」として存在しているのかもしれません。

明確な型があれば、それが達成すべき目的となり、到達できないことへの焦りが生まれてしまいます。

しかし、「ぼんやりとしたもの」という抽象的な世界観に立てば、器は日常のあらゆる出来事と関連づけられるようになります。

「大きな器」という画一的な基準で一喜一憂する必要はなく、目の前の出来事に誠実に向き合う中で自分なりの器を少しずつ見出していく姿勢――それによって「器が大きくなった」と実感したり、「いや、まだまだだった」とわからなくなったりを繰り返すことこそが大切と言えるでしょう。

③他者との関わりが「器」を映し出す

第2章では、自分の器の理解を深める方法が述べられています。

「器の限界は、自分では気づきにくい場面にこそ、はっきりと現れる」(P.117)、「自分の器がどのようなものかを知るには、他人との関りや周りの環境からの反応(フィードバック)を受けることで、はじめて『本当にそうなのか?』と見直すことができる」(P.117)という指摘は、まさに核心を突いています。

私たち研究チームが「器物語(いれものがたり)」として実践している「ぐるぐるチャート」に基づく対話も、他者との対話を通じて自分の器への理解を深める営みと位置づけられます(こちらの記事をご参照ください)。

他者と話しているうちに、自分が心の奥底で感じていたこと、あるいは相手が心の奥底で感じていたことが少しずつ見えてくる――この相互的なプロセスこそが、器を知り、磨いていくことの本質ではないかと思います。

関連して、第4章・第5章で展開される「他者との関わり」と「組織としての器」の議論は、本書の見どころの一つです。

ここでは器を成長させるには、「他者の視点を理解し、異質な存在と向き合い、共に成長していくプロセス」(P.204)が重要と述べられています。

そして組織の器に関して、「組織の発達とは、一つの段階に達することではなく、異なる段階が共存しながら、それぞれの限界と可能性を開き合う空間(コンテナ)を醸成していく動的なプロセス」(P.213)、「組織を成長させるというよりも、成長し続ける土壌をつくることに焦点を置く必要がある」(P.213)という記述は示唆に富んでいます。

この「土壌」という考え方は、個人へのアプローチに偏りがちな能力開発の限界を乗り越えるための、重要な鍵となります。

リーダーがメンバーに画一的な発達を要請する機械論的なコントロール(制御)の働きかけではなく、リーダー自身が器を磨き変容に向かうことで場としての変化の空気が生まれ、メンバーそれぞれの間でも多様な成長を受け入れられるようになる――そうした土壌・場づくりが重要と言えるでしょう。

④「器は空である」という東洋的な視点

本書の白眉と言えるのが、第7章と終章で展開される東洋的な視点です。

「これからの人の器の形を考えるうえで大切なのは、『特定の理想像に収斂させること』ではありません。むしろ、多様な文脈やAIとの共存状況の中で、揺らぎを含んだまま自己と他者を活かし合える『開かれた構造』を育むことです。器とは静的な”形”ではなく、動的で可変的な”関係の場”です」(P.278)

ここでは、器を「スキル・能力」や「達成すべき状態(=発達段階)」ではなく、「関係の場」として捉える視点が明確に示されています。

さらに終章では、「器は空(くう)である」という考え方が提示されます。

「器は常に他者や環境との関係性の中で生成される」(P.296)という記述は、東洋思想の深い洞察に基づいています。

実は、「うつわ」の「うつ」は、もともと「空(うつ)」を意味します。

器は「空白」こそが重要であり、その空白があるからこそ、さまざまなものを受け入れられるのです。

この東洋的な「空」の発想は、器の本質を理解するうえで欠かせない大切な視点であり、以前詳細に解説したこちらの記事をご参照いただけますと幸いです。

⑤「器絶対主義に陥らない」という注意喚起

「おわりに」で中竹さんが書かれていた「器絶対主義に陥らない」(P.299)、「器の小さい人の存在も尊く、そんな出会いが、人生を豊かにしてくれた」(P.299)という記述も、見落とされがちですが、非常に重要な指摘です。

器が大きいことが絶対的に良いわけではありません。

また器が小さい人に出会うということは、相手を「器が小さい」と判断している自分自身――つまり、自らの器の限界――に出会うことでもあります。

そうした自分を見つめてこそ、人生が豊かになると言えるでしょう。

自分の器の小さなふるまいに対しては、恥ずかしく目をそむけたくなりがちですが、むしろそれが成長へのきっかけを与えてくれます。

こうした観点は、私たちが提唱するARCTモデルとも深く関連します(こちらの記事をご参照ください)。

ARCTモデルでは、経験の蓄積(A)、限界の認識(R)、ありたい姿の構想(C)、意識行動の変容(T)というプロセスを歩む中で、器がらせん状に成長していくと考えられています。

このモデルで重要なのは、まず経験の蓄積(A)として「器を使う」フェーズを意図的に設け、中身(器とは対極にある可視化できる実態)にも目を向けることにあります。

このように中身と器を行き来することで、器だけに固執する意識を防ぐことができます。

そして限界の認識(R)のフェーズに直面すると、自分の器の小さな側面が現れることになります。

つまり、器の成長プロセスを回すためには、器の小さな自分(=自分の限界)に出会うことが必要なのです。

したがって、常に器の大きな状態であればいいわけではなく、あえて器の小さな側面が現れるような状況に身を置いていくことも大切になります。

こうした循環の中でこそ、本当の意味での器の成長が生まれるのではないかと思います。

さらに深掘りして考えてみたいこと

本書が「器」という掴みどころのない概念に理論的枠組み(足場)を作ってくれたおかげで、私たちはさらにその先の景色について議論することが可能になります。

ここからは、本書の功績を前提としたうえで、あえてその奥にある「器」の本質について、私たちの研究視点から思考を巡らせてみたいと思います。

①「フェーズ(段階)」という枠組みについて

本書では器を育てる3つのフェーズとして「①知る・味わう」「②磨く・強くする」「③大きくなる」が提示されています(P.41)。

これに関して、著者は「3つのフェーズ(5つのプロセス)を順繰りにこなしていくというより、器の成長という全体像の中で、ときに現在地を確認する程度で活用してみてください」(P.39)と注意を促しています。

ただ、循環モデルでない形で「フェーズ」という言葉を用いているがゆえに、どうしても段階的に先に進んだほうが良い(優れている)というニュアンスが含まれやすくなります(なお、P.41の表頭には「段階」と書かれています)。

特に第3フェーズ「大きくなる」は、そうなったほうが望ましいという印象を与えかねません。

しかも成人発達理論という段階モデルを理論的立脚点とすることで、このニュアンスはさらに強調されてしまいます。

著者の意図としては「器に完成はなく」「順番通りではなく」「結果的に表れるもの」と述べられていますが、フェーズという枠組みを用いることで、その意図と異なるメッセージとして伝わる可能性も感じられました。

個人的には、「フェーズ」ではなく「モード(mode)」や「側面(aspect)」など別の言葉を用いたほうが、「(結果として)器が大きくなる」という状態に内包された”理想的な到達点”というニュアンスを和らげることにつながったのではないかと思います。

また、目次構成を見ると、第1部「人の器を知る」、第2部「人の器を磨き、強くする」という構成で、第3フェーズ「大きくなる」は独立した章として展開されていません。

終章がそれに対応するのかもしれませんが、終章の「問いと共に生きる」という内容と、P.41の表にある第3フェーズの「多様な価値観を受け入れられる」「視野の拡大・視点の多様化」「自分のためからみんなのためへ」「他者や異質なものへの包容力が高まる」がどう対応するのかは、私には十分に解読できませんでした。

もしかすると、第3フェーズが章として存在しないのは、著者が意図的に「大きくなることは目的化できない(語り得ない)」と判断した結果の構成なのかもしれません。

その構成自体が「器は結果である」というメッセージを体現しているとも読めますが、入門書としての分かりやすさを考えると、「3つのフェーズ」という枠組みを期待した読者が戸惑わないよう、その意図への解説がもう少し加わるとよかったのではないか、というのが正直な感想です。

少なくとも、第3フェーズは第1・第2フェーズの”連続的な延長”で語られる内容ではないように感じられますし、それにもかかわらず、この3つを同じ「フェーズ」という言葉でくくることには疑問が残るように思いました。

②器は「能力」なのか

本書では、器を「能力」や「力」として定義している記述が随所に見られます。

「複雑な状況を受け止め、多様な視点を統合し、他者と共に意味を創造していく『器』。これこそが、人間にしか育むことのできない能力といえる」(P.36)、「成熟したリーダーの器とは、複雑な現実の中で人々と共に問い続け、共に意味を生み出していく能力そのものです」(P.106)といった記述です。

成人発達理論に立脚するなら、器を「能力」として捉えるのは正当なのかもしれません。

しかし、器は本当に「能力」なのでしょうか。

ビジネスの現場に「器」という概念を実装するために、あえて「能力」という言葉を用いる著者の戦略的意図は十分に理解できますし、実際にそれは多くの読者にとって、取り組みやすさを高める一助となる効果もあるでしょう。

しかし、「能力」とりわけ「力」という言葉には、強弱・優劣のニュアンスが伴います。

器を磨くという実践が進むにつれて、「能力」としての正当性が強化されるほど、優劣を形作る「能力主義」に結びつきやすくなり、かえって生きづらさを生む負の側面も懸念されます(能力主義については『「能力」の生きづらさをほぐす』(勅使川原真衣、どく社)という良書をご参考ください)。

すると、本来、多様で異質なあり方を受け入れる概念である「器」が、「能力」という枠組みに回収されて優劣の基準を形作り、その本来的な受容の意味合いを自己否定しかねないという矛盾に陥る懸念もあります。

これに関して、本書冒頭で紹介される中竹さんの大学時代の同期・本田さんのエピソードからも考えてみたいと思います。

本田さんは中竹さんのために大学の単位を取ってくれ、情に深くて思いやりのある人物として描かれています。

そんな彼の「器の大きさ」を、「捉え方の豊かさ」や「多視点的・抽象的な能力の高さ」に着目することで十分に説明できるでしょうか。

もちろん本田さんはそうした能力を持っていたかもしれませんが、彼のケースは「能力」というよりも「あり方・姿勢」に近いものではないかと推察します。

「能力」が個人の中に安定的に蓄積された強弱を伴う所有物であるのに対し、「あり方・姿勢」は、目の前の相手や状況に対してどう向き合うかという、その都度生じる関係性に焦点が当たるため、この言葉を用いることで強弱や優劣の発想と距離を取れるようになります。

このように器を「あり方・姿勢」として捉えれば、本書後半の「器は常に他者や環境との関係性の中で立ち現れる」という考え方とも整合し、動的なプロセスに着目した器の本質により近づくのではないかと思いました。

③認知的な定義の限界

本書では、全体を通して、器を「ものの捉え方の豊かさ」として定義づけ、認知的な側面から捉えようとする傾向が見受けられます。

「『人の器』とは、スキルの中でも特に『多様な視点を柔軟に取り入れ、それを統合できる力』として捉えることができる」(P.48)、「『人の器』とは、自分の視点や思考の枠組みを疑い、そこから一歩引いて多様な視点を取り入れ、意味付けの仕組みそのものを柔軟に再構築していく力」(P.52)といった記述がこれに該当します。

認知(視点、思考を含む概念)は人間活動において土台となる、重要な要素です。

しかし、認知的な側面だけで「器」の全体像を捉えきれるでしょうか。

先述の本田さんのエピソードに立ち返ると、彼が持っていたのは認知の豊かさというより、他者への思いやり、優しさ、そして行動に移す勇気だったのではないかと推察できます。

器という概念には、認知(頭で考えること)を超えた要素――感情、思いやり、優しさ、社会性など――も含まれているように思います。

例えば、頭で多角的に複雑に考えて決断するというよりも、なんとなく相手の力になりたいという純粋な動機が、これに該当します。

私たちの「人としての器」研究では、こうした観点を包括的に捉える枠組みとして「感情」「他者への態度」「自我統合」「世界の認知」という4象限モデルを提唱しています(こちらの記事をご参照ください)。

一側面として「認知」が重要であることに異論はありませんが、同様に「他者への態度」「感情」「自我統合」の重要性も押さえておく必要があるでしょう。

なお、著者は「人の器の定義は固定されたものではありません。私たちの成長に合わせて常に更新が必要」(P.93)と述べており、この開かれた姿勢は非常に大切だと感じました。

その多義性を認めつつ、認知的側面に偏らない余地を残している点に、「器」という概念が持つ深遠さを感じられるのではないかと思います。

④意味を急がなくてもいい

本書の終盤、スザンヌ・クック=グロイターの理論に触れながら「器の成長とは、『強さ』や『正しさ』に固執することではなく、むしろ『内なる複雑性』と『関係の網の目』に居場所を発見し、そこに意味を見出す存在へと変容していく過程である」(P.286)と述べられています。

この記述の主旨には共感しますが、「意味を見出す」ことについては少し立ち止まって考えてみたいと思いました。

これまで見えていなかった側面に意味を見出そうとする姿勢は確かに重要です。

しかし、そもそもすべての事象に意味を見出す必要があるのでしょうか。

むしろ、意味なんか見出せなくてもいい、無理に意味を求めすぎる必要もない、という姿勢も大切ではないでしょうか。

困難や居心地の悪さを前にして、「ここから意味を見出したほうが素晴らしい/意味を見出さねばならない」という強迫観念は、時に私たちを苦しめたり、時に思考停止へと導くこともあります(それらは得てしてカルト的な洗脳につながることもあります)。

そうではなく、現時点ではわからない「意味の不在」をそのまま引き受けることも大切になるでしょう。

現時点では明確な意味がわからなくても、それ自体になんとなく惹かれて、なんとなく豊かで、心が躍ったり美しいと感じられたりすること。

「意味は、きっと後からついてくる」という感覚が大事で、こうした「意味を急がない」姿勢もまた、成熟した器の一つの形ではないかと考えます。

「意味を見出す」ことを強調すればするほど、「意味を見出したほうがいい」というニュアンスが強化される側面も否定できません。

むしろ器とは、意味を見出すことへの執着から離れて、どんな意味が生まれるかはわからないけれど、何かが起こるかもしれない可能性にかけてみることではないでしょうか。

意味を先取りしようとせず、事後的に満ちてくる可能性を待てるようなタイムラグ(余白)の許容――これこそが器という概念が持つ深遠さのようにも思います。

まとめ

近年出版された「器」や「成人発達理論」関連の書籍はハードカバーで難解なものが多くありました。

それに対して本書は、学術的な枠組みを用いながらも、実践的な事例を多く交えることで読みやすさを失わず、「器」について考える入門書として非常に優れた構成になっています。

「器」という概念の裾野を広げ、多くの人がこのテーマに触れるきっかけを与えてくれる一冊と言えるでしょう。

特に「器は完成しない」「結果として大きくなる」「開かれた構造」「器は空である」といった核心的なメッセージは、器について考えるすべての人に重要な示唆を与えてくれます。

一方で、器を「能力」として定義することの限界、認知的側面への偏り、「意味を見出す」ことへの問いなど、さらなる探究を促す論点も残されています。

しかしそれは、この領域の探究がまだ発展途上にあることの証であり、本書はその探究を前に進めるための重要な足がかりを提供してくれます。

終章で著者は、「問い」と共に生きることの大切さを説いています。

「問」という漢字は、口という神聖な器を通じて神に祈りを捧げる行為に由来するという説もあるようです(※口はもともと「サイ」という祝禱のウツワをあらわしていました)。

そもそも器が空(くう)であるのならば、すべてを明確に形にする(言語化する)ことはできません。

しかし、明確にできないからこそ、そこにはまだ見ぬ可能性が潜んでおり、そこに向き合うプロセスを通じて新たな問いが生まれ、それを他者と共に考え続けられるような余白が残されているとも言えます。

本書は、リーダーシップに悩む管理職の方、組織開発に携わる人事担当者の方、そして自分自身の成長と向き合いたいすべての方に、新たな視座を提供してくれるでしょう。

みなさんが自らの「器」と向き合いたいと思ったとき、ぜひ本書を手に取っていただければ幸いです。

………………………………………………………………………

本記事を読んでのご意見・ご感想がありましたら、ぜひお問合せフォームからお送りください。

また、パートナー協力の依頼やご相談についても随時お受けしていますので、お気軽に、ご連絡いただけますと幸いです。