価値観が多様化し、変化のスピードが速い現代社会――私たちは、異なる背景を持つ人と協力したり、予期せぬ出来事や曖昧な状況に対処したりする場面に数多く遭遇します。

このような時代において、「受け入れる力」、すなわち受容力がますます重要になっています。

「受容」と聞くと、単に相手の言い分を聞き入れたり、現状を諦めたりするような、消極的なイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし、心理学をはじめとする様々な分野の研究を踏まえると、「受容」がより積極的で多面的な能力であり、私たちの精神的な健康や社会的なつながりを豊かにするために不可欠な要素であると示唆されます。

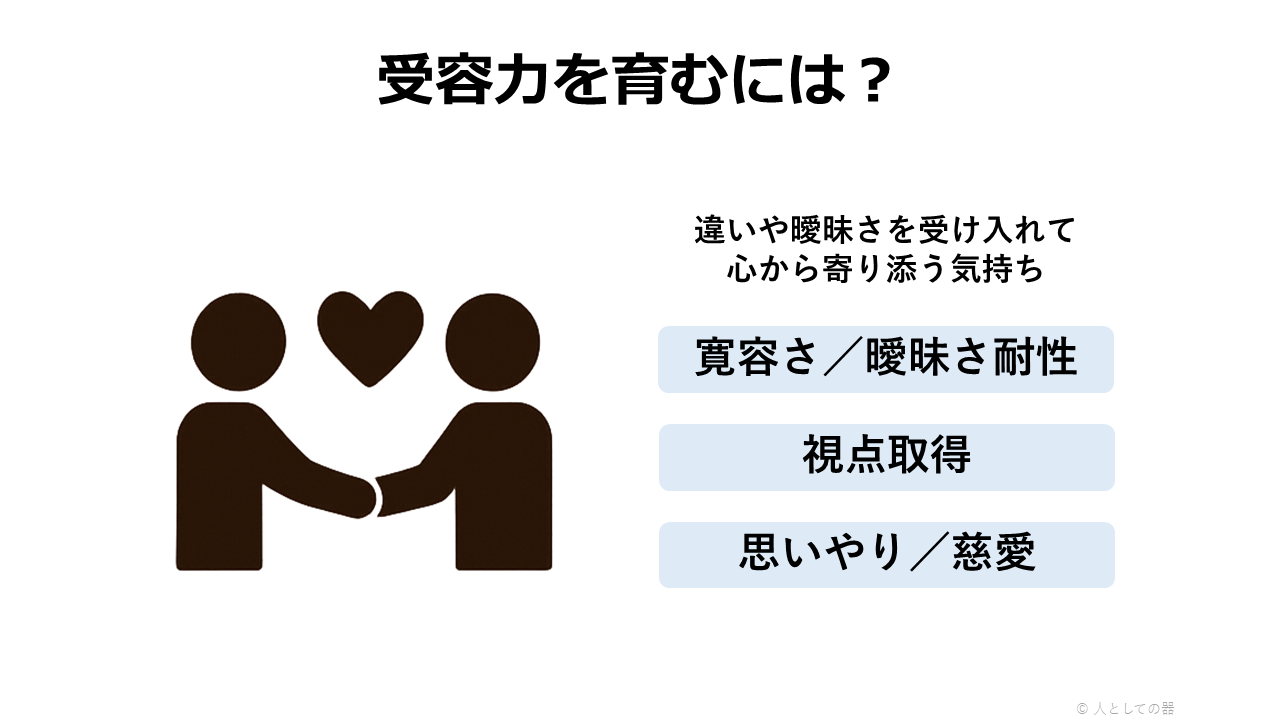

この記事では、学術研究で注目されている「寛容さ/曖昧さ耐性」「視点取得」「思いやり/慈愛」という3つの概念を手がかりに、「受容力とは何か、どうすればそれを育むことができるのか」を探っていきます。

受容力の多面性

近年の研究では、受容力を構成する重要な要素として、以下の三つの概念が注目されます。

1.寛容さ/曖昧さ耐性(Tolerance / Tolerance for Ambiguity)

受容力の根幹には、自分にとって好ましくない、あるいは不快に感じる要素を受け入れる姿勢があります。

- 寛容さ(Tolerance): 寛容さは、単に相手を「好きになる」ことや他者の意見に「賛成する」こととは異なります。むしろ、意見の対立や価値観の違いが存在することを前提として、それでもなお相手の存在や権利を認める姿勢こそが、寛容さの本質です (van Doorn, 2014)。

van Doorn (2014) は、寛容さを「不完全さを含む美徳(flawed virtue)」と表現しました。なぜなら、寛容さは自明な美徳ではなく、私たちが本来なら変えたい、無視したい、あるいは克服したいと感じるような「違い」を受け入れるというパラドックスを内包するからです。しかし、この「不完全さを含む美徳」こそが、対立を解消し、平和的な共存を可能にする鍵となる場合も少なくありません。

- 曖昧さ耐性(Tolerance for Ambiguity / Uncertainty: TA/TU): 曖昧さや不確かさに対する耐性も重要です。これは、私たちが本能的に避けたいと感じる不確実な状況を受け入れる能力を指します。寛容さも、曖昧さ耐性も、短期的な心地よさよりも、心地悪さを伴うような長期的な成長や共存を優先する姿勢の表れと言えるでしょう。

曖昧さや不確かさは、様々な形で現れます。Hillenら(2017)は、「特定の事柄についての無知(自分が知らないこと)を意識する状況」を不確実性の本質と捉え、それには情報の矛盾、多様性、予測不可能性、不可解さといった側面が含まれるとしています。

このような曖昧・不確実な状況に対して、人々は様々な反応を示します。この反応に対する個人差を捉える概念が曖昧さ耐性です。

これを単なる「耐える力」ではなく、Hillenら(2017)は、不確実性に対する認知的・感情的・行動的な反応(ネガティブなものもポジティブなものも含む)の総体と捉える統合的モデルを提案しています。

つまり、不確かさに対して不安を感じて回避する(低い耐性)だけでなく、好奇心を持って探求したり、創造的な解決策を見出したりする(高い耐性)ことも含め、個人の反応パターン全体が曖昧さ耐性のレベルとして表されます。

2.視点取得(Perspective-Taking)

他者を受け入れるためには、相手を理解しようと努めることが不可欠です。

そのための実践的なスキルが視点取得です。

これは、「他の視点から世界を捉える認知能力であり、他者の行動や反応を予測することを可能にするもの」と定義されます (Galinsky et al., 2008)。

視点取得は、感情的に「相手のように感じる」共感(Empathy)とは区別される、いわば「頭で理解しようとする」認知的な働きの現れです。

研究によれば、視点取得は他者への好意を高め、心理的な距離を縮め、偏見やステレオタイプを減少させる効果があります (Ku et al., 2015)。

また、相手の意図や動機、隠れた関心や優先順位を理解することで、協力的な行動を促したり、交渉場面で双方にとって利益のある解決策(Win-Win)を見つけ出したりする助けとなります (Galinsky et al., 2008)。

ただし、視点取得は万能ではありません。

例えば、競争的な状況下における視点取得の高さは、自分たちの利益のために別のグループを出し抜いたり、不誠実な行動をとったりするために利用される可能性(アドバンテージ・テイキング)が指摘されています (Ku et al., 2015)。

視点取得はあくまで受容を深める実践的なスキルの一つであり、それによって得られた「理解」を、どのように活かすかという動機を前提として、真の他者受容に繋がっていくと考えられます。

3.思いやりと慈愛(Compassion / Compassionate Love)

受容をさらに深いレベルに進める概念が、コンパッション(思いやり)やコンパッショネート・ラブ(慈愛)です。

これらは、特に他者が苦しんでいたり、助けを必要としていたりする状況において発揮される感情や動機であり、それは一時的ではなく永続的なものとして、他者(親しい他者、見知らぬ他者、あるいは人類全体)に対する包摂的な態度と定義づけられます (Sprecher & Fehr, 2005)。

Straussら(2016)のレビューによれば、思いやりには共通して以下の5つの要素が含まれると考えられています。

- 苦しみに気づくこと

- 苦しみは人間にとって普遍的なものであると理解すること

- 苦しむ人に共感し、その感情に寄り添うこと(感情的共鳴)

- その際に生じる不快な感情(自身の苦痛、嫌悪感、無力感など)に耐えること

- 相手の苦しみを和らげたい、防ぎたいと願い、実際に行動する、あるいは行動する意志を持つこと

さらに、van Dierendonck & Patterson (2015)は、慈愛の特徴として、以下の点が挙げています。

- 他者を根本的なレベルで価値ある存在と見なすこと

- 他者に自由な選択肢を与えること

- 他者のニーズや感情を認知的かつ正確に理解すること

- 感情的に関与すること

- オープンで受容的な態度であること

上記を踏まえれば、思いやり/慈愛は、単なる感情移入(Empathy)とは区別されます。

感情移入も思いやり/慈愛の重要な一部ですが、思いやり/慈愛では、それに加えて、他者の幸福を願い、苦しみを取り除こうとする他者中心的な動機とコミットメントを含みます (Strauss et al., 2016)。

たとえ相手に欠点があったり、相手に好ましくないと感じる側面があったりしても、その人の苦しみに寄り添い、幸福を願う思いやり/慈愛こそが他者受容を進める根源的な基盤と言えます。

「受容力」を育むには?

では、他者を受け入れ、不確実な状況を受け入れる「受容力」は、どのように育むことができるのでしょうか?

これまでの研究から、以下のヒントが考えられます。

- 多様な価値観や曖昧な状況に触れる経験を積む:

未知の状況や異文化に触れる体験は、曖昧さへの耐性を高める可能性があります。すぐに白黒つけられない問題にあえて取り組んでみたり、多様な意見が存在する議論に参加したりすることも、不確かさに対する柔軟性を養う上で有効かもしれません。

その際、自分がどのような状況で不寛容になったり、曖昧さを避けようとしたりするのか。あるいは、どのような時に他者の視点を無視しがちか。自身の認知・感情・行動のパターンや癖に気づくことが、変化への第一歩となるでしょう。

- 意識的に「視点取得」を練習する:

相手の立場や考えを積極的に理解しようと努めることが、他者受容の第一歩です。その際、自分と意見が異なる相手の話に真摯に耳を傾けたり、異なる文化や価値観について学んだりする機会が重要です。相手の優先順位や関心を理解することで、対立を乗り越え、建設的な解決策を見出す力も養われるでしょう。

ただし、相手を理解することと、相手の言いなりになることは違います。自分の意見を持ちつつ、相手の視点を尊重するバランスが大切です。

- 「コンパッション(思いやり・慈愛)」を育む:

先に挙げた思いやりの5つの要素(苦しみに気づく、普遍性の理解、感情に寄り添う、不快感への耐性、行動や意志)や慈愛の5つの要素(存在価値認識、自由提供、共感理解、感情関与、開放的姿勢)を意識して育むことが、深いレベルでの他者受容に繋がります。例えば、苦しんでいる人に関心を向け、その苦しみを「自分や大切な人にも起こりうること」として捉え、相手の感情を想像してみる。その際に生じる自分自身の不快な感情から目を背けず、相手のために何ができるかを考える、そして、オープンな態度で実際に関与してみる、といった練習が有効です。

まとめ

「受容力」とは、単に何かを受け身で受け入れることではありません。

それは、他者の多様性を尊重し(寛容さ、視点取得)、不確実で曖昧な状況にも柔軟に対処し(曖昧さ耐性)、他者を包括的に受け入れていくための、積極的で多面的な力です。

具体的には、以下の要素から成り立ちます。

- 違いを認め、意見が合わなくても、それでも相手を尊重する心(寛容さ)

- 曖昧さや不確かさを脅威ではなく、可能性として捉える柔軟性(曖昧さ耐性)

- 相手の立場に立って理解しようとする姿勢(視点取得)

- 他者の幸福を願い、苦しみに寄り添う温かい気持ち(思いやり/慈愛)

これらの力を意識的に育むことは、変化の激しい現代社会において、多様な他者と仲良く協働し、予期せぬ困難にもしなやかに対応し、より豊かで意味のある人生を送るための重要な基盤となるでしょう。

参考文献

- Galinsky, A. D., Maddux, W. W., Gilin, D., & White, J. B. (2008). Why It Pays to Get Inside the Head of Your Opponent: The Differential Effects of Perspective Taking and Empathy in Negotiations. Psychological Science, 19(6), 378-384.

- Hillen, M. A., Gutheil, C. M., Strout, T. D., Smets, E. M. A., & Han, P. K. J. (2017). Tolerance of uncertainty: Conceptual analysis, integrative model, and implications for healthcare. Social Science & Medicine, 180, 62-75.

- Ku, G., Wang, C. S., & Galinsky, A. D. (2015). The promise and perversity of perspective-taking in organizations. Research in Organizational Behavior, 35, 79-102.

- Sprecher, S., & Fehr, B. (2005). Compassionate love for close others and humanity. Journal of Social and Personal Relationships, 22(5), 629-651.

- Strauss, C., Taylor, B. L., Gu, J., Kuyken, W., Baer, R., Jones, F., & Cavanagh, K. (2016). What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures. Clinical Psychology Review, 47, 15-27.

- van Dierendonck, D., & Patterson, K. (2015). Compassionate Love as a Cornerstone of Servant Leadership: An Integration of Previous Theorizing and Research. Journal of Business Ethics, 128, 119-131.

- van Doorn, M. (2014). The nature of tolerance and the social circumstances in which it emerges. Current Sociology Review, 62(6), 905-927.