ビジネス環境の変化スピードが加速し、企業が生き残りをかけて競争優位を築くうえで、「人と組織」にまつわる戦略的な取り組みが一段と重要視されています。

従来の“管理部門”としての人事部のイメージから一歩進み、人事部は経営のパートナーであり、事業を変革へ導く推進者となることが期待されています。

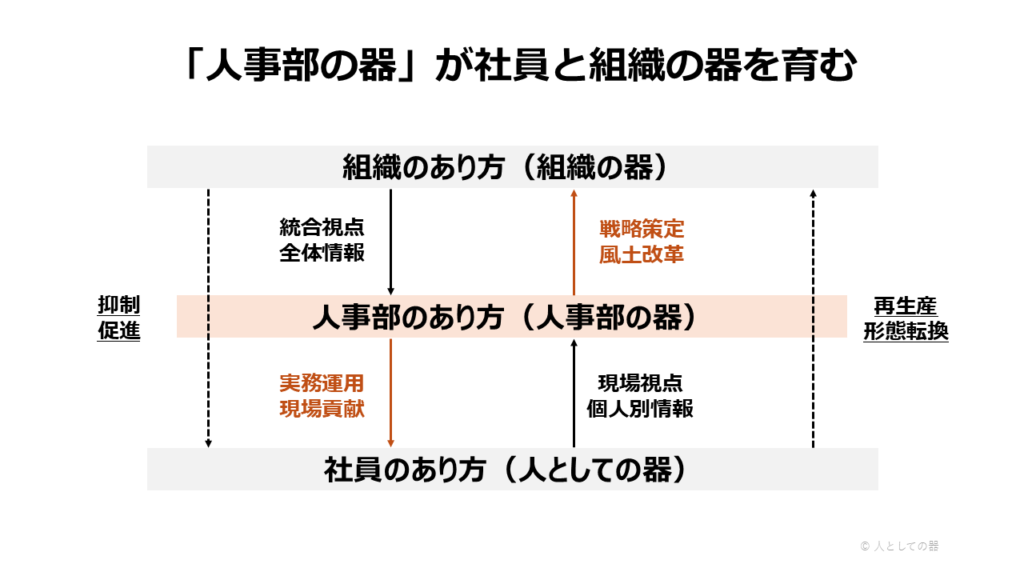

こうした高度化・複雑化する人事部の役割を果たすために、“人事部の器”を広げる視点が必要と考えます。

人事担当者がどれだけ器を大きくできるかが、そのまま社員一人ひとりの可能性をサポートし、組織全体の成長を後押しする原動力になるからです。

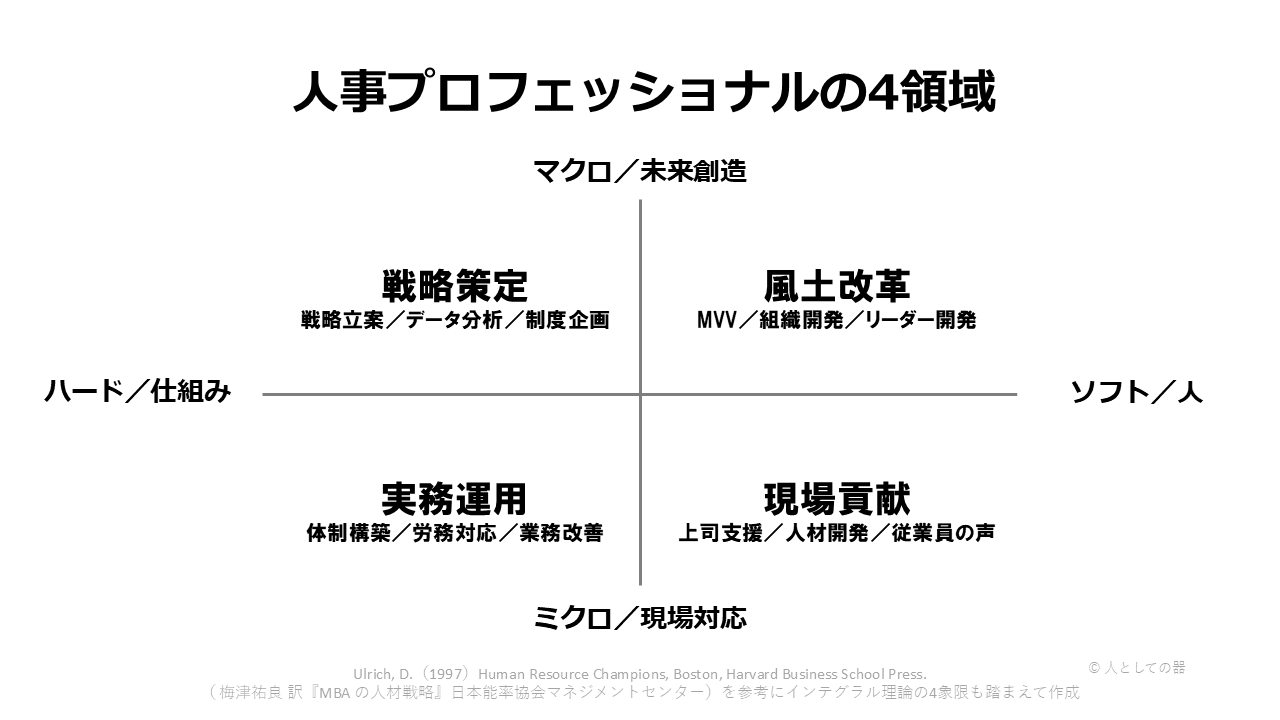

本記事では、“人事部の器”を俯瞰して考えるために「人事プロフェッショナルの4領域」のフレームワークをご紹介します。

この4領域を統合的に理解することによって、人事部の器づくりにつなげていく道筋を探っていければと思います。

人事プロフェッショナルの4領域とは?

「人事プロフェッショナルの4領域」は、デイヴ・ウルリッチ(David Ulrich)氏のHRモデルをベースにしつつインテグラル理論の4象限も踏まえて、ハード(仕組み)/ソフト(人)、マクロ(未来創造)/ミクロ(現場対応)という2軸で整理したモデルです。

- 「ハード/仕組み」では、制度設計やオペレーション、データ分析などが焦点となります。

- 「ソフト/人」では、組織風土やリーダー開発、従業員の声を拾うサポートなど、より人間的なアプローチが求められます。

- 「マクロ/未来創造」では、人材戦略やビジョンなど全社レベルで長期的に組織をリードする役割が強調されます。

- 「ミクロ/現場対応」では、日々発生する労務対応や現場課題への具体的なサポートが中心となります。

この2軸を掛け合わせると、次のような4つの象限(領域)が浮かび上がります。

- 戦略策定(マクロ×ハード)

→戦略立案/データ分析/制度企画 - 実務運用(ミクロ×ハード)

→体制構築/労務対応/業務改善 - 風土改革(マクロ×ソフト)

→MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)/組織開発/リーダー育成 - 現場貢献(ミクロ×ソフト)

→上司支援/人材開発/従業員の声

特定領域の専門性が深まることの弊害

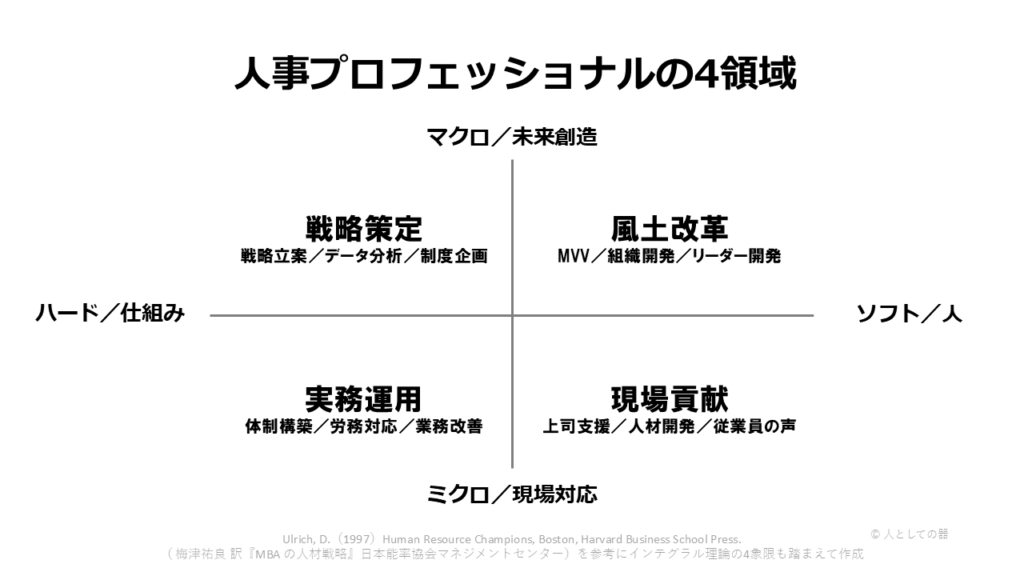

人事部は幅広い役割を担っていますが、上記の4つの領域をバランスよく押さえながら専門性を深めていくことが大切です。

しかし、多くの企業では、人事部内で特定の専門性に分業化が進み、セクショナリズムが生まれがちな状況があります。

最近は「3ピラー・モデル」(CoE, HRBP, HRSS)と呼ばれるように、あえてそれぞれの専門領域に分解して人事部を再構築しようとする動きがみられます。

結果として、例えば、労務部門では、どうしても「実務運用(ミクロ×ハード)」に重心が置かれ、「マクロ/未来創造」や「ソフト/人」の観点はおろそかになりがちです。

一方、人材開発部門では、どうしても「現場貢献(ミクロ×ソフト)」に重心が置かれ、「マクロ/未来創造」や「ハード/仕組み」の観点はおろそかになりがちです。

また、制度企画部門では、どうしても「戦略策定(マクロ×ハード)」に重心が置かれ、「ミクロ/現場対応」や「ソフト/人」の観点はおろそかになりがちです。

そして、組織開発やダイバーシティ推進に関わる部門では、どうしても「風土改革(マクロ×ソフト)」に重心が置かれ、「ミクロ/現場対応」や「ハード/仕組み」の観点はおろそかになりがちです。

もちろん、それぞれの領域の専門性を深めていくことは大切ですが、それが深まれば深まるほど他の領域を軽視しがちになり、その結果、人事部の器の固定化を招いてしまいかねないことに注意が必要です。

4領域それぞれの詳細と「器を広げるポイント」

ここからは、各領域が扱う典型的なテーマや業務、そして重要になる在り方について、もう少し深掘りして見ていきます。

※「重要になる在り方」は、人としての器の4領域から導き出されたキーワードに対応します。こちらの記事をご参考ください。

戦略策定(マクロ×ハード)

- 経営方針を踏まえた人材戦略の立案

→経営陣と対話しながら、中長期的な事業展開を見据えて人材戦略を立案します。 - データ分析・ピープルアナリティクス

→離職率、エンゲージメントスコア、人件費、採用・教育コストなどのデータを分析し、組織・人材に関する課題と対策を提起します。 - 制度企画・改定

→等級・報酬・評価・福利厚生など、会社のビジョンや従業員ニーズに合わせて制度を改定します。

▼重要になる在り方

- 達観と自制

→データ分析を通じて自社の現状と課題を客観的に把握します。それも踏まえて、ビジネスの全体像と今後の社会動向を見通す眼が必要です。 - 創発と自己

人事部が経営に物怖じせず提言するために、創発的な関係構築が求められます。環境変化に柔軟に対応し、自分たちを常にアップデートしていく姿勢が重要です。

風土改革(マクロ×ソフト)

- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の策定・浸透

→人材理念やバリューを具体化し、社員が共感・行動しやすい形で周知します。 - 組織開発(OD)・チェンジマネジメント

→チームビルディングや部門連携によって組織学習を促進し、D&Iやウェルビーイングなどの価値形成を推進します。 - リーダー育成・抜擢人事

→管理職や次世代リーダー層を対象にしたプログラム運営や抜擢人事を通じて変革の機運を高めます。

▼重要になる在り方

- 達観と社会

→近視眼的な自社のバイアスにとらわれず、未来志向で社会的なテーマを踏まえた対話を促進します。 - 創発と感性

→風土変革や価値観に関わるテーマは、既存社員の感情的な抵抗が起こりやすいものです。反発とも粘り強く向き合い、共感を得ながら高め合う力が求められます。

実務運用(ミクロ×ハード)

- 体制構築(人事異動・採用、人事制度改定のプロジェクトマネジメントなど)

→人事異動・採用や基幹人事制度(等級、評価、報酬)改定時のプロジェクトマネジメントなど、組織運営の基盤となる人員体制を構築します。 - 労務対応・コンプライアンス

→労働基準法やハラスメント規定などを順守し、トラブルが発生した際は迅速かつ正確に対応します。 - 業務改善・デジタル化推進

→システム導入やAI活用で業務改善や効率化に取り組みます。

▼重要になる在り方

- 自制と自己

→ミスが許されない領域が多いため、地道な確認作業が必要です。また、法令知識やITスキルなどの継続的な学び直しが求められます。 - 叡智と受容

→現場が使いやすいシステム設計と運用が求められるため、現場ニーズへの深い理解が欠かせません。また、様々なトラブルと向き合い、受容していく姿勢も大切になります。

現場貢献(ミクロ×ソフト)

- 上司・マネージャー支援

→部下育成や評価面談の進め方など、管理職が抱える日常的な課題をサポートします。 - 人材開発・キャリア開発

→入社後のトレーニング、役職・キャリアに応じた研修プログラム設計など、現場ニーズを踏まえた人材開発のプログラムを提供します。 - 従業員の声の吸い上げ

→アンケートや面談で把握した“現場のリアル”をもとに個別の従業員に寄り添い、制度改善や風土改革へと結び付けます。

▼重要になる在り方

- 感性と受容

→現場の声に真摯に耳を傾け、マネージャーの葛藤やメンバーの不安を理解し、共感を示す姿勢が大切です。 - 叡智と社会

→一方的に指示を出すのではなく、現場に深く入り込んで潜在的なニーズを掘り起こし、現場と一緒に課題解決をするパートナーとして動くことが求められます。

4領域を連動させる

現実の人事の活動は、一つの領域だけで完結することはほぼありません。

先述したとおり、各領域は相互に関連しています。

プロセスの観点で見ると、順回り(戦略→風土→現場→実務)で進む場合もあれば、順回り(戦略→実務→現場→風土)で進む場合もあります。

また、急務の課題が重なれば同時並行で全領域が動くことも多いでしょう。

いずれにしても、大切なのは、「どの領域かに偏らず、常に情報や成果をフィードバックし合う仕組み」を作ることです。

ろくろの上に置かれた粘土の器をイメージしてください。ある方向からだけ強く力を与え続けていると、やがて歪な形になり、バランスが保てなくなってしまいます。

4領域を連動させるために、例えば、実務運用で発生したトラブルや現場貢献で聞いた不安・不満を、次の戦略策定や風土改革に反映させていくことが大切です。

また、戦略策定と風土改革が整合性のある方針を掲げ、それを実務運用や現場貢献にまでしっかりと落とし込んでいくことも大切です。

こうした双方向の循環が、“人事部の器”をより大きく育てていくことにつながります。

最初は、すべての領域でバランスよく高めていくのは難しいと感じるかもしれません。

しかし、今、どこが強みで、どこに課題があるのかを見極め、見つかった課題に対して小さな改善や成功体験を一つひとつ積み重ねていく姿勢が必要です。

まとめ:「人事部の器」が社員と組織の器を育む

人事部がプロフェッショナルとして専門性を磨き続ける姿勢は、社員一人ひとりや組織全体の成長を下支えする大きな力になります。

そして、個々の人事担当者は自分の専門性だけに閉じこもらず、他の領域にも視野を広げて学びを深めることで、プロフェッショナルとしての総合力を高められるでしょう。

戦略策定で未来を描き、実務運用で仕組みを支え、現場貢献で社員をサポートし、風土改革で機運を醸成する――この4つを統合的に進める中で、人事部の器は少しずつ大きくなっていきます。

人事部を取り巻くトレンドはめまぐるしく変わりますが、流行り言葉に振り回されるのではなく、「なぜ人事部が存在するのか(=どのような社員と組織の器をつくっていくか)」という自分たちなりの哲学を持っておく必要があります。

その哲学を念頭に、新しい技術や方法論を取り入れる際には、4領域を意識しながら「どこを変えて、どう全体に波及させれば効果が高まるのか」を検討していくとよいでしょう。

皆さんの所属する人事部では、4つの領域のうちどこが強みで、どこに伸びしろがあるでしょうか?

そして、人事部の器が一回り大きくなることで、社員の成長・組織の変化に関して、どういった期待ができるでしょうか?

これらの問いに取り組みながら、人事担当者同士が学び合い、少しずつ人事部の器を大きくしていき、人と組織の器(可能性)を広げていけることでしょう。

皆さんの現場で“4領域の統合的な視点”を意識しながら、“人事部の器”を育てる取り組みにぜひチャレンジしてみてください。