以前の記事では、「人としての器」の成長のきっかけを六つのカテゴリから整理しました。

今回は、成長要因を静的に捉えて分類するのでなく、「人としての器」が成長プロセスに着目した研究をご紹介したいと思います。

この研究では、経験学習モデルやU理論を参考に仮説モデルをつくり、社会人を対象としたインタビュー調査を通じてモデルの妥当性を高めました。

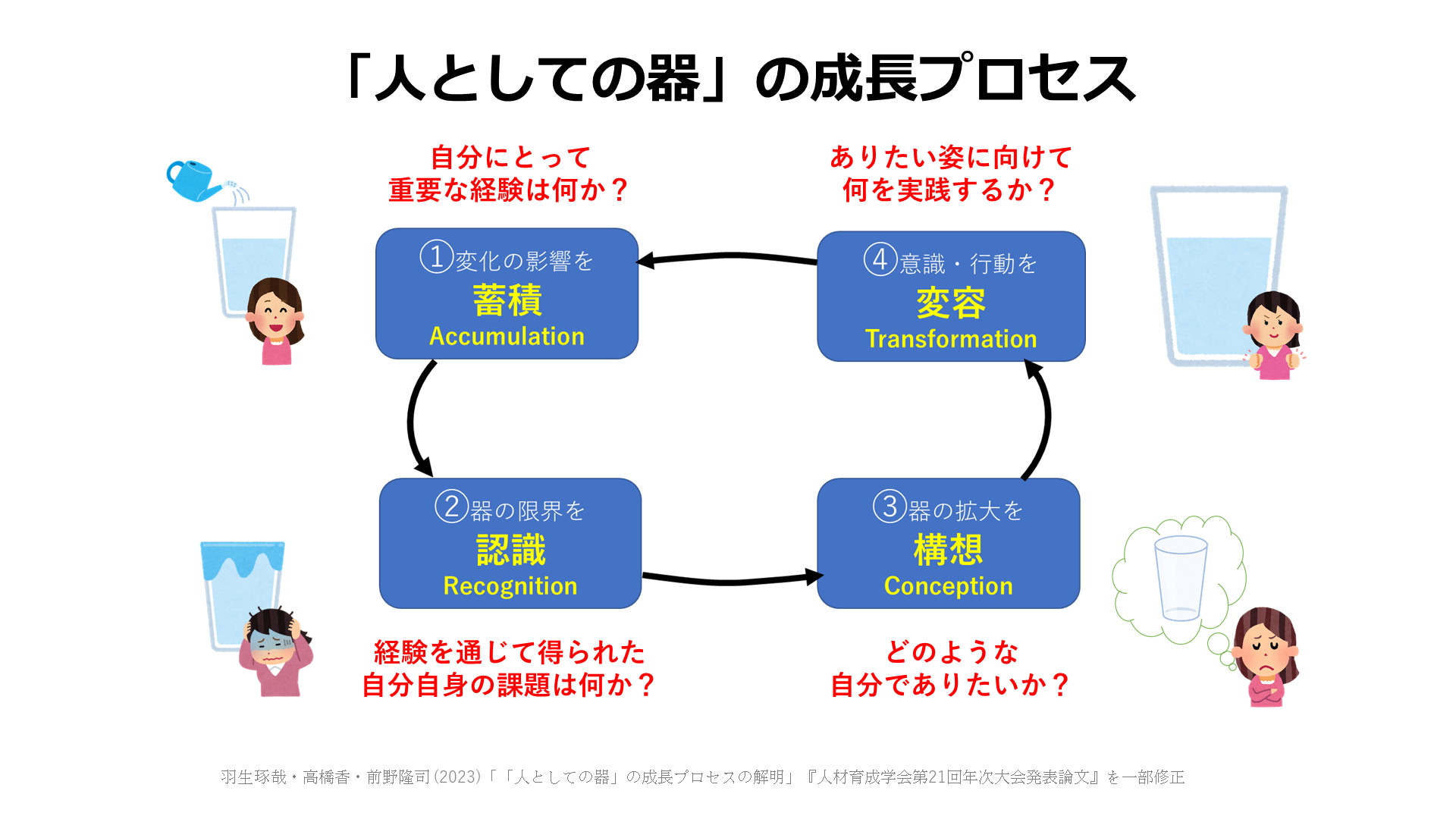

その結果、人としての器の成長プロセスは、「①変化の影響を蓄積」「②器の限界を認識」「③器の拡大を構想」「④意識・行動を変容」という4つのフェーズから構成されることが明らかになりました。

①変化の影響を蓄積

最初のフェーズは、変化の影響を蓄積することです。

このフェーズでは、例えば、仕事の変更、責任のある立場への就任、自身の病気や身近な人の死別、不測の事態の発生、多様な価値観の相手と関わりなど、比較的明確な変化として捉えられるケースが想定されます。

一方で、人間関係において、相手が思い通りに動かなかったり、衝突したり、周囲と馴染めなかったりするような日常的なケースも考えられます。

また、マイナスな経験だけでなく、周囲から感謝されるといったポジティブな経験も蓄積されます。

そういう意味では、私たちは、日々何らかの変化に直面しています。

そのため、自己の価値観やスタンスを反映した普段の行動、これまでの実績に対する自負、現状の生活や進路選択に関する迷いや不満など、自身を取り巻く日常的な経験も蓄積に該当すると言えます。

したがって、この「蓄積」のフェーズでは、目の前の変化を嫌うのではなく、それを自分にとっての重要な経験として取り入れていくことが大切になります。

それゆえ、「自分にとって重要な経験は何か?」という問いに向き合うことが求められます。

②器の限界を認識

二つ目のフェーズは器の限界を認識することです。

このフェーズでは、現在の器の許容量を超えるというイメージから、今までのやり方や考え方では通用しないというネガティブな体験が想定されます。

ただし、明確なネガティブ体験でなくても、自分の行動や選択に関する後悔や自己批判など内省的な認識に基づくケースも該当します。

一方、ポジティブな形での自己改善や成長に向けたマインドセットも、このフェーズに該当する可能性があります。

いずれにせよ、変化の影響が蓄積する中で見えてきた自分自身の揺らぎに真摯に向き合うことが重要です。

そのため、この「認識」のフェーズでは「経験を通じて得られた自分自身の課題は何か?」という問いに向き合うことが求められます。

③器の拡大を構想

三つ目のフェーズは器の拡大を構想することです。

このフェーズでは、他者受容、他者理解、他者を頼る、相手の個性に合わせた対応など、他者との向き合い方を考えることが想定されます。

また、自己受容、信念や志、向上心や努力、責任感や誠実さ、アンラーニング、自律心など、自己のあり方を見つめ直すことも想定されます。

これらの他者と自己に関する両者の観点は排他的ではなく、並列であり相互作用しながら構想していく可能性もあるでしょう。

「構想」のフェーズでは、先ほどの「認識」から一歩進んで、自らの意思を明確化していく段階と言えます。

ただし、どのような器をつくろうかという構想は、思いのほか簡単ではありません。

そのため、「構想」のフェーズでは「どのような自分でありたいか?」という問いにじっくりと向き合うことが必要です。

④意識・行動を変容

最後のフェーズは意識・行動を変容することです。

このフェーズは、先ほどの「構想」の延長上にあり、他者との向き合い方を変えていくケースでは、助け合いや思いやり、他者の良い面や個性・多様性を受け入れる、相手への関心・理解を深める、相手を頼る・謙虚に聴く、つながりの構築などが考えられます。

また、自己のあり方を見つめ直すケースでは、目標や信念に沿った決断・チャレンジ、最後までやり抜く、思い切った自己開示、自律・自己成長に向けた行動、アンラーニングに向けた行動などが考えられます。

「変容」のフェーズでは、構想した”ありたい姿”に向けて自分なりの行動やアクションを試みることが重要です。

多くの場合、構想したとおり順風満帆に新しい器をつくることは難しく、さまざまな困難を乗り越えながら変容を進めていくことになるでしょう。

そのため、「変容」のフェーズでは「ありたい姿に受けて何を実践するか?」という問いに試行錯誤しながら向き合うことが必要になります。

まとめ

人生において、4つのフェーズを何度も繰り返しながら、新しい器をつくり続けることになります。

そのプロセスには終わりがなく果てしないものです。

ところが、もし自身の器の成長が止まっているのだとしたら、どこかのフェーズで無自覚に立ち止まってしまっている可能性があります。

例えば、新しい変化の影響を蓄積しない、自分自身の限界を認識しない、新しい器を構想しない、あるいは変容に向けた実践に躊躇しているなどが考えられます。

そのため、自分自身がどのフェーズにいるのかを定期的に確認し、そこで向き合うべき問いにしっかりと向き合うことが大切です。

思うように次のフェーズに進めないときには、仲間の支えや刺激が必要になることもあるでしょう。

私たちは、自分らしい器をつくろうと挑戦する方たちを応援し、仲間同士でも支え合えるようなコミュニティをつくろうとしてます。

人は何歳になっても新しい器を作り続けることができると信じています。

人生を通じて素晴らしい器をつくるプロセスを、仲間として共に歩めれば幸いです。

「人としての器」の成長プロセスに関するインタビュー調査の分析プロセスは、下記の学会発表原稿をご参照ください。

羽生琢哉・高橋香・前野隆司 (2023)「「人としての器」の成長プロセスの解明」『人材育成学会第21回年次大会発表論文』