私たちが日常的に使う「器」という概念は、一見すると単純ですが、その内実は非常に複雑です。

まず思い浮かぶのは、茶碗やコップのような物理的な容れ物としての「器」。

一方、「器が大きい」という表現のように、比喩的に「器」が用いられることもあります。

実は、2000年以上前から、人は器に例えられ、そこには物理的な器以上の意味が込められてきました(こちらの記事を参照)。

この二つの意味の違いを念頭に、本記事では、システム論的アプローチによって「器」の概念を再構築します。

特に、オートポイエーシスの考えを参考に、その動的な自己生産システムとしての性質を踏まえて、「人としての器」の概念を深化させていければと思います。

「器」に見られるシステム的特徴

器という概念は、大きく二つの意味に分かれます。

第一に、何かを入れる物理的な「容れ物」としての器で、茶碗やコップがその典型です。

第二に、人の度量や才能を指す比喩としての「人としての器」で、以前の記事でも取り上げたように、人としての器という言葉は、人≒器として捉えています。

システム理論の視点から分析すると、この二つの器には共通のシステム的な特徴が確認できます。

システムとは、「相互に関連し合う複数の要素から構成され、全体として何らかの機能を果たす、明確な境界を持つ一つのまとまり」と定義されます。

そして、外部から「入力」を受け入れ、内部での作用を通じて「出力」を排出する性質があります。

物理的な器も、構成する素材(粘土鉱物、石英、長石など)が相互作用し、「内容物を保持する」という機能を発揮するシステムです。

内容物という「入力」を受け入れ、それを保持し、提供するという「出力」を担います。

言い換えれば、ウツ(空)の場所に内容物が入り、ウツロイ(移)を経て、ウツツ(現実)に表していくという基本機能が想定されます(こちらの記事を参照ください)。

比喩的な器も同様です。

「感情」「他者への態度」「自我統合」「世界の認知」といった個人の内面を構成する要素が機能し、「人としての器」という全体像を形成します(4象限の詳細はこちらの記事を参照ください)。

そして、情報や経験という「入力」が器の中で複雑に作用することで、行為という「出力」が生成されると考えられます(基本的なプロセスはこちらの記事で仮説として示しています)。

以上より、物理的な器も比喩的な器も、どちらもシステム的な特徴があることがわかります。

ただし、両者は本質的に異なるシステムとしての性質を持っています。

そこで、以下では「オートポイエーシス」という考えを取り入れて、両者の違いを詳細に検討し、「人としての器」のあり方そのものを問い直していきます。

人間理解に向けたオートポイエーシス論の適用

システムには、人間が作る機械のように外部の目的のために存在するアロポイエーシス・システム(他律系)と、生命のように自分自身を作り続けるオートポイエーシス・システム(自律系)があります。

物理的な器は、典型的なアロポイエーシス・システムです。

茶碗を例にとると、その存在理由は「茶を飲む」という人間の目的の達成にあります。

また茶碗というシステムの境界は外部の観察者によって明確に定義されています。

外部の設計者(陶工)によって作られ、利用者によって制御される「他律的」なシステムであり、自らその境界や構成要素を産出することはありません。

対照的に、オートポイエーシスの考えは抽象的で難解です。

(※オートポイエーシスはそもそも生命システムを対象に考案され、その適用範囲には議論の余地もあるため、ここでは元の概念を忠実に適用するというよりも、「人としての器」の解釈を深めるために柔軟に活用していきます)

オートポイエーシス・システムの最大の特徴は、外部から制御される「他律」ではなく、自らを制御する「自律」にあります。

ただし、私たちが外部から観察できるのはシステムによって「産出されたもの」だけであり、その「プロセス」は外部から観察できないため、本来的に自律しているという前提のもとで議論を展開します。

この目に見えない「プロセス」としてのシステムに焦点を当てることが、オートポイエーシスを理解する上で極めて重要です。

プロセスに焦点を当てた時、オートポイエーシス・システムには二つの主要な特徴が見られます。

- 操作的閉包:

システムの作動プロセスを構成するネットワークは、自己完結的に閉じています。

これにより、システムは他から区別された「個」として存在できます。

さらに、システムの境界は、外部から決められるのではなく、システムが内的な作動を通じて自ら作り上げ続けます。 - 構造的カップリング:

システムの作動プロセスが自己完結的に閉じている(操作的閉包)のに対し、そのプロセスを具現化させるための「構造」は常に環境に対して開かれています。

この開かれた構造を通じて、システムは環境と刺激を交換し、相互に影響を与え合うのです。

この絶え間ない相互作用のことを構造的カップリングと呼びます。

ここで重要なのは、環境との相互作用で生じる変化は、外部に決定されるのではなく、あくまでシステム自身の内部構造によって決定されるという視点の転換です。

どのような刺激を受け、どのように構造を変容させるかは、原則としてシステム自身が決めているという発想になります。

「操作的閉包」と「構造的カップリング」による一見矛盾した「開きつつ閉じる」という性質が、オートポイエーシス・システムの「自律性」を成立させるうえで不可分な特徴となります。

ここで言う「自律性」とは、「自分自身の参照枠(視点)によって世界を意味づけし、そこから生まれた内的な動機によって、自らの行動を決定していく性質」を指します。

システムは、閉じた作動プロセス(操作的閉包)によって自己同一性(アイデンティティ)を保ち、独自の“参照枠(視点)”を確立しますが、常に閉じっぱなしでは、外部環境との相互作用が生じずにシステムの動きが止まってしまいます。そのため、片方では開いておく必要性が生じます。

システムは、環境との相互作用(構造的カップリング)を通じて、その“参照枠(視点)”を使いながら世界と関わり、世界に新たな意味付けをし、その構造も変化し続けますが、常に開きっぱなしでは、やがて環境に適応して一体化してしまうため、片方では閉じておく必要性が生じます。

したがって、この『自己を保つ働き』と『世界と関わる働き』の両方があって初めて、システムは外部から与えられた目的に依存して動くのではなく、自ら生み出す意味のために自律的に行動できるようになるのです。

そして、外部からの刺激をきっかけにシステムが作動した結果、そこに起こりうる変化には、次の二つのレベルがあります。

- 構造変動:作動プロセス自体は変えずに、環境との相互作用を通じて構造を部分的に変化させることです。これにより、システムは環境と適合的な関係を維持し続けます。

- 構造的ドリフト:作動プロセス自体を組み替え、構造も全面的に変わることです。大きな変化ですが、システムが存続する限りにおいて自己同一性(アイデンティティ)は保たれます。

つまり、オートポイエーシス・システムとは、外部から制御されることのない自律的な性質を持ち、その作動によって何が産出されるかは完全には予測できない創発性を持ち、さらに自らの作動によって構造やプロセス自体を変化させる可能性を秘めていると言えます。

生きたシステムは、環境からの刺激によって乱され、既存の構造を壊されながらも、同一性を保ちながら再形成し、新たな世界に向けた行為を繰り返すことで生き延びます。

言い換えれば、環境がもたらす不安定さこそが、システムの活動における原動力になるのです。

オートポイエーシス・システムとしての「人としての器」

この考え方を取り入れると、「人としての器」に関して、外部から制御される「他律システム」ではなく、自らを制御する「自律システム」としての側面が見えてきます。

ここで重要なのは、器は自律システムでありながらも、「自律」という言葉が、”本人の意思”を完全に排除するものではないという点です。

この”本人の意思”の扱いは、慎重な態度で考えていく必要があります。

なぜなら、もし本人の意思がシステム(器)を外部から一方的に制御する司令塔ならば、それは”他律的なシステム”になってしまうからです。

そうではなく、オートポイエーシスの観点からは、”本人の意思”もまた、システム全体のダイナミクスの中から創発される、内的な働きかけと捉え直すのが適切ではないかと思います。

例えば、異なる価値観を持つ他者との接触でシステムが不安定化したとき、私たちは「この経験から学ぼう」という意思を持つことがあります。

この言語による内的な宣言(=意思)は、システムの振る舞いを直接コントロールする命令ではありません。

むしろ、システムの不安定な状態そのものを反映し、それを意味づけることで、変化の方向性を指し示す一種の触媒(自己攪乱)として機能します。

この自己攪乱によって、システムはそれまでとは異なる仕方で環境と相互作用(カップリング)する可能性が生まれ、普段なら避けるかもしれない刺激に対して、より開かれた構えをとることになります。

ただし、この意思という自己攪乱も、あくまでシステムの変化の「きっかけ」に過ぎません。

その刺激をどう処理し、結果として器がどう変化するかは、意識の及ばない領域も含めたシステム全体の自律的なダイナミクスに委ねられています。

このように、意思や目的を持った意識的な働きかけと、それに必ずしも従わないシステムの自律的なプロセスとが相互作用することで、その人ならではの個性的な器のあり方が決まってくるのです。

したがって、その作動プロセスにはあらかじめ決められた境界はなく、実際に作動させながら、都度、自己のシステムの範囲を更新し続けていくことになります。

これこそが、まさしく「器を広げる」ということを意味します。

器というシステムの変化に関しては、先述した二つのレベルを念頭に、キャパシティ(刺激に対処して余白をつくること)とケイパビリティ(器自体を作り変えること)の観点で考えることができます(こちらの記事を参照)。

●キャパシティを高める:

キャパシティはオートポイエーシス論で言えば、「構造変動」に対応します。

既存の器(感情、態度、自我、認知)の構造は変えずに、それをうまく活用して外部環境からの刺激に対処することを指します。

例えば、新しい経験に出会ったとき、それが既存の器(感情、態度、自我、認知)と相互作用し、世界に対する新たな意味づけを生み出します。

ただし、この場合は、既存の器をうまく活用して、外部環境からの刺激に対処しているのであって、器自体を新しく作り直している(=システム自体を根本的に変容させている)わけではありません。

言い換えれば、この過程においては、外部との相互作用を念頭に、環境と適合する形で内部ダイナミクスに基づいて、器の活用の仕方を工夫していると言えます。

●ケイパビリティを向上させる:

ケイパビリティはオートポイエーシス論で言えば、「構造的ドリフト」に対応します。

既存の器では対処できないほどの限界を感じたとき、器の作動プロセス自体を根本的に組み替え、新しい器を構想してつくり直すことになります。

具体的には、私たちが提唱する器の成長プロセスモデル(ARCTモデル)に沿って、既存の器の作動プロセスを実際に回しながら、自己のシステムの範囲を更新し続けます(こちらの記事を参照)。

これにより、器というシステムの構造自体も全面的に変わる可能性があります。

キャパシティとケイパビリティという両方の変化を通じて、「人としての器」はより複雑で豊かなシステムへと発展していきます。

なお、現実的には、日常的なキャパシティを活用する機会を通じて、ある臨界点に達したタイミングで、ケイパビリティとしての変化が生じると理解したほうがわかりやすいかと思います。

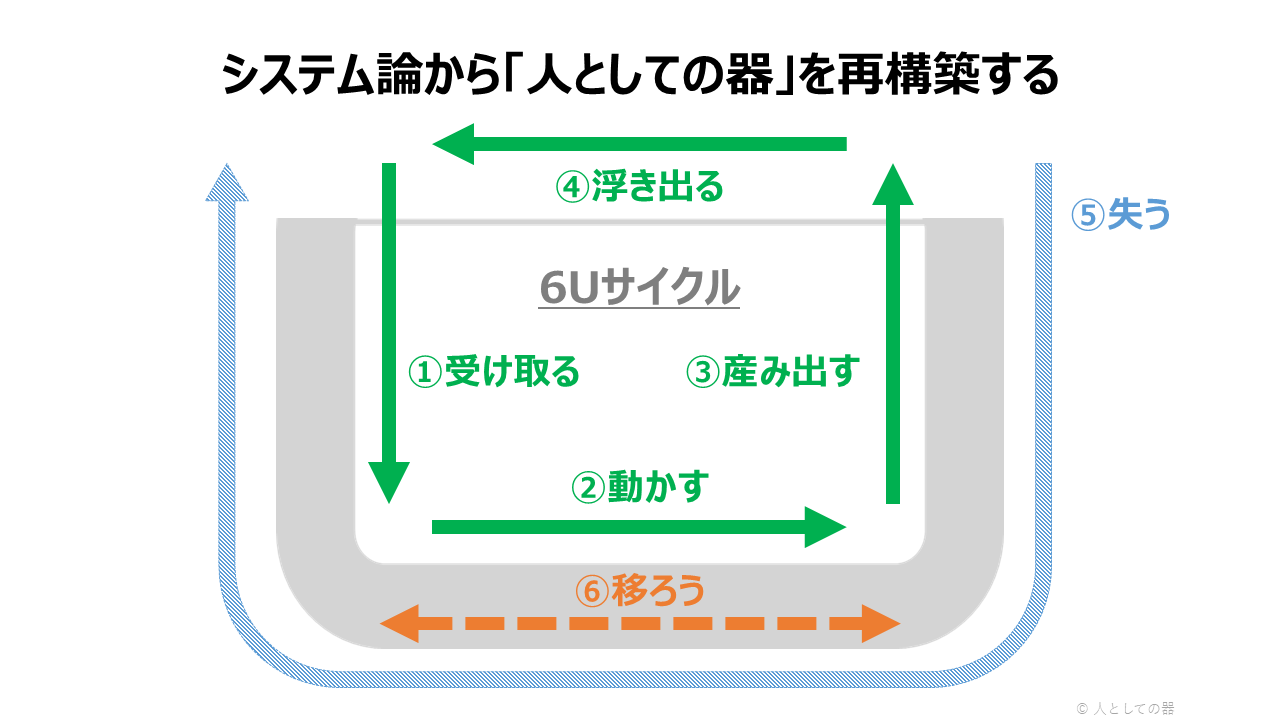

器システムにおける作動プロセスとしての「6Uサイクル」

それでは、実際のところ、「人としての器」がオートポイエーシス・システムとして、どのように自己を産出し、器を成長させていくのかを見ていきましょう。

これを示すために、これまでの「人としての器」の思想を踏まえながら、器というシステムの具体的な作動プロセスを「6Uサイクル」としてモデル化しました。

1U 選択受容(うけとる):

最初のステップは、外部環境からの刺激を「選択的に受け入れる」ことです。

オートポイエーシス・システムは、無差別に刺激を受け入れるわけではなく、システムの現在の構造と作動プロセスに基づいて、特定の刺激のみを選択的に受容します。

人としての器の場合でも、個人の価値観や認知枠組みを用いながら、現在の器の状態に適合する情報に注意を向け、それ以外は無意識に(あるいは意識的に)排除・軽視することがあります。

このとき、同じ環境に置かれても個人によって異なる刺激を受け取ることがあり得ますし、同じ個人でも状況によって異なる刺激を受け取ることもあり得ます。

ちなみに、「器が大きい」と言われる状態とは、自らにとって耳の痛い意見や既存の価値観を揺るがす情報に直面した際に、それをすぐに拒絶するのではなく、成長の糧になりうるものとして捉え直す内的な参照枠(視点)が形成されていることを指します。

この構えがあることによって、結果的に、他の人なら排除してしまうような刺激をもシステム内に取り込むことが可能になるのです。

2U 動的処理(うごかす):

次に、受け入れた刺激を内部で処理する段階です。

受容された刺激は、「感情」「他者への態度」「自我統合」「世界の認知」といった内面的要素と相互作用し、新たな意味づけを生成します。

この内的処理は単なる情報処理ではなく、刺激を材料に自己(=自分を取り巻く世界との境界)を再構築する自己産出活動の一部です。

ここで重要なのは、産出行為(3U)に向けた作動プロセスが「完全には予測できない」創発的な側面を持つという点です。

これは、産出行為がランダムに決まるという意味ではなく、私たち一人ひとりが持つ「不完全なシステム(=既存の器)」を、不安定な状況に適応させようと絶えず書き換え続けるプロセスから、必然的に予測できない行為が生まれるものと言い表せられます。

この過程においてシステムは差異を受け入れたことで一時的な不安定状態に陥りますが、その不安定さこそが、システムを作動させる原動力となります。

したがって、この内部的な「動き」こそが、器というシステムを活用する際のダイナミズムの中核となります。

なお、この過程において、システムの不安定さが臨界点を超えて、既存の構造では対処できなくなった際に、システムは根本的な構造変容を余儀なくされ「6U 自己変容(うつろう)」に向かうことになります。

3U 産出行為(うみだす):

動的処理の結果として、システムは外部環境に向けて新たな行為を産出します。

これは単なる自動反応ではなく、自律的なプロセスを経て生み出された、意味のある応答です。

「人としての器」を例にとれば、この産出行為は多様な形をとり、言語的表現、非言語的な行動、他者との関わり方の変化などが結果として生み出されます。

先述したとおり、既存のシステムが予期せぬ動きを見せたり、自己を修正するプロセスそのものが新たな振る舞いを生んだりすることで、他者からはもちろん、時には本人にとってさえ驚くような、予測を超えた産出物(アウトプット)が創発されることもあります。

また、同じ刺激に対しても、システムの内部状態や構造によって、異なる産出物が生成されることもあります。

先の例で言えば、他者からの批判を内的に処理した結果、「謝罪する」「行動を改める」「対話を試みる」といった具体的な行為として表れる可能性があります。

また別のケースとして、余裕がない中で他者から批判を受けた場合には、内的処理が適切に行われず、「相手を責める」「無視する」「一方的に主張を押し付ける」といった器の小さい側面が表れる可能性もあります。

いずれにしても、この産出行為によって、器というシステムを通じた自己表現を行い、それが自己を取り巻く世界と関わるための重要なステップとなります。

4U 現実表出(うきでる):

産出された行為は、外部環境に影響を与え、新たな現実の表出を促します。

システムの内的変化を踏まえた産出行為が、外部の世界に具体的な変化をもたらし、それがシステムにとっての新たな「環境」となるのです。

この現実表出によって、システムと環境の相互構成的な関係が成立し、個人が変化することで環境が変化し、変化した環境が再び個人に影響を与えるといった循環的な関係が形成されます。

システムは自らの行為を通じて、次に関わるべき新たな現実を創り出しているのです。

5U 空白創造(うしなう):

システムが産出活動まで至ると、それまでシステムの内側を支配していた緊張関係が一旦解消され、一時的な「空白」が創られます。

(※この空白創造(5U)は、産出行為(3U)と同時に、あるいはその直接的な結果として生じる、システムの「開放性」そのものを指すため、1Uから4Uへと続く中心的な循環関係とは次元が異なり、順序として5番目に位置するステップではない点にご注意ください)

ここでは、何かを失うという側面と、それによって新たな可能性を受け取るためのスペース(空白)が創られるという側面を併せ持っています。

つまり、「空白」ができてこそ、システムは次の新たな刺激を「選択受容」する準備が整うのです。

常に何らかの変化の影響が降り注いでいる状態では、次第に抱えきれなくなり、内的処理も追いつかず、新しい変化の影響を受け付けることができなくなります。

したがって、適切な産出行為がなされなければ、器は新しいものを受け入れる余裕を失い、システムが持続的に作動できなくなってしまいます。

6U 自己変容(うつろう):

日常的には1から5のプロセスを繰り返し、器のキャパシティを高めていきます。

しかし、時には既存の構造では対処しきれない、根本的な変化に直面することがあります。

その時、システムは自らの作動プロセスや構造そのものを組み替える、質的な自己変容を迫られます。

これが、まさしく「構造的ドリフト」と言うべきダイナミックな器の変化であり、ARCTモデルにおける器の成長(=ケイパビリティの観点)に相当します。

単に既存の器のキャパシティを向上させるのではなく、全く新しい認知枠組みや価値体系を構築することで、器はより大きく、より複雑な次元へと移行していきます。

重要なのは、この変容が破壊的なものではなく、システムの自己同一性を保持しながら行われることです。

個人は根本的に変容しながらも、依然として同一の「自分らしい器」として連続性を維持することになります。

(ただし、過激な変化が起きた場合、器自体が壊れてしまうことがあります。こちらの記事を参照ください)

まとめ

本記事では、「人としての器」という古くて新しい概念を、システム論、特にオートポイエーシスの視点から再構築してきました。

この視点を踏まえれば、「人としての器」は、静的な容器としてではなく、環境との相互作用を通じて絶えず自己を変容させ続ける動的な「プロセス」として捉え直すことができます。

物理的な器が、外部の目的のために存在する「アロポイエーシス・システム(他律系)」であるのに対し、「人としての器」は、存続のために自己を産出し続ける「オートポイエーシス・システム(自律系)」としての性質を持ちます。

このとき、器の大きさとは、日常の様々な経験や出来事を受け入れて対処できる器量(キャパシティ)だけを指すではありません。

ときに激しい変化の中で自身の限界を感じながらも、いかに新たな器へと自己変容させていけるかという動的な能力(ケイパビリティ)の観点も含まれます。

その際の具体的なプロセスを可視化したものが「6Uサイクル」です。

私たちは、外部の刺激を主体的に受け取り、それを自らの内で動かし、新たな行為として産み出します。

その結果、器の外側では新たな現実が浮き出し、器の内側では緊張関係を失い、空白を創ることで新たな刺激を受け取る準備をします。

そして時には、抱えきれないほどの刺激によって限界が生じ、自分自身が根本的に移ろい、質的な内面の変容を遂げるのです。

私たち人間がアロポイエーシスではなくオートポイエイシスであるということを踏まえれば、個人の成長は、外部から与えられるスキルやテクニックの習得でなく、挑戦的な環境の中で、自らが主体的に内的な変容を起こしていくことによって実現されると言えます。

重要なのは、この変容が、個人の自律的な活動を通じて可能になるという点です。

だとしたら、その自律的な活動を阻害せず、その活動プロセスを持続的に作動させるために、どんな支援が求められるのか――という視点から、今後の方策を考えていくことが大切でしょう。

「人としての器」を広げるとは、複雑な世界との関わりを自ら創造し、その過程で自己と環境の双方を豊かに変容させていく、創造的な活動そのものです。

こうした視点の転換は、単に理論的な意義にとどまらず、AI時代において人間らしさが見直される中で、私たちの生き方そのものを変革する可能性を秘めています。

今回の考察を踏まえながら、今後も、皆さまと一緒に、人としての本質的な成長と、より豊かな人間社会の創造に向けた議論を重ねていければ幸いです。

<参考文献>

- 山下和也(2009)「オートポイエーシス論入門」ミネルヴァ書房

- 西田洋平(2023)「人間非機械論 サイバネティクスが開く未来」講談社

- 吉田正俊・田口茂(2025)「行為する意識 :エナクティヴィズム入門」 青土社